书房故宫,归去来兮

作者: 罗怡

准备了两年的故宫展“照见天地心——中国书房的意与象”开幕了。六位当代艺术家:白明、刘丹、唐明修、徐冰、徐累、张永和,走近故宫,学习研究经典之作,并将一年多以来所收获的“传统”转化为新的作品,以致敬传统。当代艺术家在与故宫人的交流和研究中创作出来的作品,与不同时期的故宫馆藏文物并置展出,其中重量级文物不仅包含有《窠石平远图》《潇湘奇观图》《搜尽奇峰打草稿》三张中国书画艺术史上的登峰造极之作,还有倪瓒、杨维桢、沈周、文征明、唐寅、徐渭等经典作品:这恐怕是故宫有史以来最大规模地将文物与中国当代艺术作品并置展出——虽然这样的对话在国际顶级的博物馆中已不鲜见。此次展览中这样的并置展出只以东西雁翅楼为主,并没有在午门正殿发生,但对中国的文博界来说,之前的偶尔试探为之(始作俑者正是故宫于1996年与卡地亚当代艺术基金会的一次合作,在太和门展出法国艺术家让一皮埃尔·雷诺(Jean-Pierre Raynaud)的作品“金盆>(Pot Dore)),都无法与这一次“穿越”的深入性和里程碑意义相提并论。也许六百年的故宫正努力以这样的方式向世人展示着自己年轻的面貌与开放的姿态,展示着中国人从古至今对宇宙、对世界、对人生的认知与理解,展示着中国千年文脉的传承、交融与未来。

故宫此次展览选择“书房”作为把自己“多重打开的钥匙”,也选择了“书房”去打开中国传统文化与中国当代文化之间那道似无还有的门。中国的书房文化可追溯到汉唐,经宋元几朝更迭,于明清为盛。书房自古以来便是中国文人士大夫修身养性、待人接物、寄托闲情逸趣的空间,是体现中国人生活方式、文化身份、知识资本、精神追求和价值观念的场所,亦是中国文化中一支独立且庞大的思想、美学体系。我将自己对书房文化的理解:“身”“道”“心”,随着展览的节奏融汇进这场跨越时间的对话,自觉“气脉贯通”,犹“游目骋怀”,“极视听之娱,信可乐也”。

书房以栖身

自古以来,每位历史留名的“大家”,或居于庙堂,或退居隐逸,都有间名动天下的书房(或象征空间)……诸多紫禁城的书房都不过5平米,长春书屋也只有3.8平米。乾隆皇帝富有海内,他最后为什么要在他的紫禁城里造很多小空间,有些仅能—人容身,他要追求文人那种孤寂的境界,他要做一个individual(个体的)思考。他都拥有天下了,但是他永远追求几根竹子、一块石头的境界。书房不是一个物理空间,它是一个精神空间。在展览中作为重点呈现的一个多媒体空间“香雪”,就是乾隆皇帝一处极为特别的书房。“香雪”位于殿西暖阁的一间书房,仿养心殿梅坞而建,室内以白石依墙堆砌出似假山又似云海之景,有学者揣测,乾隆皇帝可能在表达对苏州香雪海的怀念,也可能是修行中对于云端的想象。而这一处似真似幻的空间,营造于二百多年前,由乾隆皇帝亲自设计。如此可见,乾隆皇帝是位设计师,更是位艺术家,在那个时代,已经创造出了超越俗世的精神空间的作品。

都说故宫里最迷人(既吸引人又迷惑)的通景画在倦勤斋。同样受到这视觉陷阱与虚实交幻的启发,张永和创作《奇镜记》,带我们来到雍正的书房。之所以是雍正,因为《胤稹行乐图像册>是套雍正皇帝的‘自拍’像册。正如当代人热爱自拍或者自媒体一样,雍正热爱被画师记录在画中。”在这个由抽象空间构成的视觉游戏中,观众“有机会与雍正同框,在通景画中进进出出,遭遇玻璃画,其间又不断被拉回一个五彩纷呈的现实场景,获得跨越时空的体验。参观者自编自演,戏里与戏外之间的界线已不复存在。”

展览中另外一个引入入胜的章节是雅集唱和,展品中,米芾行楷《兰亭集序跋赞》光彩夺目,周围流水般的展台上陈列着樽、耳杯等,形成“曲水流殇”。当代陶艺家白明作品“线·释水》 -组,以青白纹瓷置入兰亭丰富的文物展品之中。这组瓷器作品安静深澈,悠远的青花蓝色与单一但却从不重复的线条组合出“水“的气质,似乎在诠释文人雅士对水、对有利于万物的物质的奇妙敬仰。不知观者都作何感受7是否内心也拥有了某种与先贤在时空中有特殊交集的可能性。

书房以志道

书房是文明精华的浓缩地与汇集点。“委怀琴书”,即知天下。午门正殿的“家国情怀”展览单元居正中之正,亦为道中之道。西周天子重器虢叔旅钟、文天祥的“忠忱爱国,愤世疾邪”篇、范仲淹的“先天下之忧而忧”篇……恰如展出的“正谊明道”匾额,都在表达中国读书人自古以来的追求:兼济家国天下。

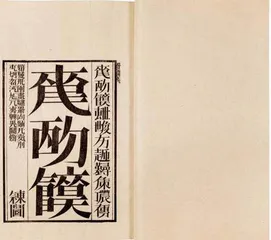

与东雁翅楼“五经萃室”空间关联的是当代艺术家徐冰的作品:《天书:文字的尊严》——本无字能识可识的“书”。这件35年经展出就轰动并巡游了世界的当代经典之作,以“拒绝阅读”的姿态,一直源源不断地向我们传递着文明的气息。正如徐冰曾说过的:“文字这东西是挺核心的。对文字的触碰,就是对人类文化概念最基本的触碰。”“你对它一点点改变,就是对人的思维习惯的颠覆。”我将这策展安排理解为当代观念艺术对于传统中最经典的著作的另一种形式的致敬,当文字剥离它的信息意义,回归到审美本身,用最讲究的刻印制作来向中国汉字致敬。

道无形,器有形。唐明修创作的漆器笔筒在传世的汝、哥、龙、钧、定各名窑御器中遗世独立,远望形如枯槁,近看温墨如玉,深入演绎着“以器为道道在器中”的书房器物文化。故宫此展亦藏中西对话之道。“当‘流云槎’收到丢勒的一封来信,‘禊赏流觞’倒映出米盖朗其罗设计的善本室草图,‘倦勤斋’竹式药栏里折射出博斯的天堂之光,故宫馆藏又一次激活了与世界的想象关系。”可以非常清晰地读取徐累最新创作《世界的重屏》,是由五代《重屏会棋图>、宋人《高士图》、清宫《是一是二图》一一引发。与这些“艺术史的原型”同台,把玩着移花接木的游戏——如将《会棋图》中的棋盘抽离,以浑天仪在新作中替之,与铜镀金三辰仪实物在想象、画面、现实形成三个空间维度,彼此对照,相互穿越,叙述着人类在追求知识的过程中,东方与西方交流、影响、并存的文化投影。

书房以游心

午门正殿展厅的高潮是“仰观宇宙”单元,展出了中国山水画高山仰止的三幅作品。其地位尊崇,不只于其美学风格的奠定与开创,更在于艺术家在创作中融入的美学观念及延续至今的影响:以“高远、深远、平远”论传世千年的北宋郭熙晚年杰作《窠石平远图》(其作存世不过四五),以“蟹爪枝”“卷云皴”之线条美,呈现了北方深秋山中的浑厚磅礴与艺术家心中阔达的气象;以“米家山水”流芳百代的米芾之子南宋米友仁的《潇湘奇观图》,以泼点积染的淋漓墨气,氤氲出江上云山雾海“变态万层”的“真趣”:明末清初石涛《搜尽奇峰打草稿>是中国山水画集大成之作,不仅全盘完美演绎“高远、深远、平远”,更现身说法了“师法造化,中得心源”的写意精髓。

山水即宇宙。中国的山水画史,是中国人宇宙观、自然观、价值观建构史,是中国文化的脉搏。以山水为媒,书房是天地宇宙的观想点,自然的启示是书房的灵魂。唐明修脱胎大漆作品《游方之外》正是从这样的山水画卷中走出的,“是缈缈有神人居焉的藐姑射之山,是广漠之野的无何有之乡”。唐明修的漆艺,自少时仿西洋油画,后自传统文化中寻得价值,方得始终。58岁摔跤失忆前,他常独居深山,“人和这个世界,是存在于内悠游于外,亦或悠游于内存在于外?不如内外自在,观自在游自在。”这位正慢慢恢复记忆的当代隐士,他的这份感悟,正是书房文化的写照。

中国山水画贵在无中生有,有形更似无形。刘丹自1981年负笈海外,至新千年落叶归根,永远的毛笔让他成为穿越中西古今文化的通灵者,西体中化或古为今化,他是有限的画面中无限空间的主宰者。此次展出作品《冯翼惟象》,题出自屈原《天问》。“冯翼:大气充满宇宙、混沌空蒙的样子:惟:语助词:象:无形但可想象得到的东西。”“画中的物质形体,不仅仅具有传达山石造型的特性,也能够将所有的形象转化为莫可名状的幻象,目的是以一种完全不具叙述特质的形式,为山水画领域重建一种物象之外的新秩序。”这一新秩序的创建,往往自一沙、一花、一石中得其造化。刘丹新作《惠丰亭造云石》,即以故宫藏元代江南顾氏玉山草堂故物“造云石”为对象。中国赏石文化是书房文化中的一项重要内容。造云石形如白云,且得元明八位文人士大夫题刻,石额间“造云”二字为元杨维祯手笔。石为山骨,亦为云根。刘丹此绘,品物流形,尽得“阴阳相引,天地经脉”,将“万里之远”,入咫尺之间。澄怀观道,卧以游之。

中国当代艺术发展越四十年,常遭“西化”诟病。当刘唐两位先生的不同媒介的当代作品自中国山水画中来,以“游于心”为最高境界的中国艺术与书房文化的“任督六脉”被一一打通。

故宫,多重打开的世界书房

书房,还是思想的策源地,芸芸众生,纷至沓来。百年之后,徐冰的《地书:兰亭集序>是不是会成为故宫藏唐冯承素摹王羲之《兰亭集序》后的也留存于历史的个版本?这件作品最为直接地将“文物”进行了“转译”,根据徐冰的编码,人人都可以在与《地书:兰亭集序>的互动中成为艺术家。这件作品承载了今天的艺术创作者的审视与理解,也将文物之于当代艺术的意义深入浅出地进行再次强调。在冯承素的晚唐未来行至今日,冯摹的行体已成为最大众、最标准的笔体。百年千年之后,徐冰地书中的emoji是否可能成为最大众的字体?不同文化的“巴别塔”有可能在象形的ernoji团结下被推翻?

如同整个展览的并置体系呈现的那样——当今天的创作灵感与根源直接来自故宫馆藏,并与其同来自“书房”这一传承有序、香火延绵的中华优秀传统文化。古今艺术的交叠不仅激活了彼此,也为世界打开了一座书房,这让六百年的她有了更丰富的阅读维度,拥有了更多交流的可能。

艺术家白明创作的《墟相·卷轴》恰如其分地踏准了故宫这条自我锤炼更新传续之路。作品将历史上“所有在书籍构成和传播历史中出现的多种媒介和元素,化为纸浆,与立起了中国‘瓷之国’的瓷泥融合在一起,制作成卷轴的形态。将最远古的熏烧和千年以来流行的柴烧,以及现代的电窑烧制与气窑的烧制历史应用到一件作品之中。对火的不同认识赋予这些卷轴生命,使它们如历经历史般从远古走到今天”。

这样的锻造过程,是否能成为中国博物馆迈入多元化、拥抱未来的路标?上世纪开始,博物馆界就开始了从“以藏品为中心”转向“以观众为中心”的讨论与实践。此次故宫将文物与当代艺术并置展出,无论从视觉冲击、交互体验、文化比较上,都碰撞出一种新奇感。以当代艺术为镜,文物有了可亲近的“接口”,激发了观众更丰富的感受。国际博协ICOM在全球疫情爆发之前的两次国际博物馆日的年度主题,2019年为“作为文化中枢的博物馆:传统的未来”(Museurns as GulturalHubs:The futuhe of tradition),2020年为“致力于平等的博物馆:多元和包容”(Museums for equality; Diversity and Inclusion),似乎早已注定了故宫的此次创举,故宫似在以展览回答:传统文化如何在今天被发现、被认识、被深入,走向更远的未来——博物馆如何重新赋予传统价值;当代文化如何被纳入传统的根脉,去扎根、去吸取、去生长,获得走向未来的元气一博物馆如何引导当代智识生产;在这样的过程中,博物馆从单一的“权威圣殿”走向多元的公共平台,留给人们更多讨论、想象、思考、探索的空间,并因此更紧密地影响了人与城市——以更热切的文化自觉拥抱传统,并因此产生重新发现自己的机会。人文关怀纵深进历史,连接着未知、自由与无限可能。

“归去来兮,田园将芜胡不归?”一千多年前,隐逸读书人之宗陶渊明吟出了对田园与自由生命的召唤。今天,对于都市里被困于混沌之中的当代人、疫情时被困于方寸的当代人,这样的呼唤更为急迫。在寻找精神家园的路上,重归重建书房,并期待在这条路上找到自己的根。“照见天地心——中国书房的意与象”展览将历史镜像中闪闪发光的书房照向时代尘埃中正修葺整理中的书房,希望也能照见我们更开放与多元的未来。