小钉子与大革命

作者: 刘小方钉子是人们日常生活中最常使用到的小器物,我们居住的房屋、行经的桥梁、使用的家具上都少不了钉子的身影。钉子的材质一般为坚硬的铁或铜,其体形细长且造型简约:一头尖锐,一头扁平,使用时配合铁锤或重物敲击,使锋利的尖端穿过一个或多个物体,可用作固定东西、悬挂物件或连接部件。钉子出现的具体时间不详,不过考古发现显示,公元前3400年,古埃及就已经出现了由青铜制成的钉子;公元前2000年,两河流域的苏美尔人使用过黏土钉子。5000多年来,尽管钉子的制造技术发生了巨大变化,钉子的价格也下降了数千倍,但钉子的形态基本没变。

在西方历史上,铁钉是由专业的钉工手工打造的。制作时,工人先将烧红的铁块加工成细长的铁杆,然后由钉工用锤子将其加工为钉子。这种人工制钉的方式一直延续到16世纪末纵切机在英国出现。受生产力水平的限制,古代的钉子生产成本较高。到了近代,英国一度是世界钉子旅行的起点。在独立战争及之后的一段时间,美国曾面临严重的钉子短缺问题,为此,美国的不少地方甚至出现了为回收钉子而焚烧房屋的记录。英国的钉子封锁,激发了美国人的独立精神和爱国情感,从而引发了世界钉子主产地的变化。20世纪初,美国和欧洲生产的“洋钉”进入我国和日本等地,开启了钉子世界旅行的最后篇章。

榫卯与钉子:早期中国的钉子影踪

从人类文明发展的角度看,钉子虽小,但作用巨大。没有钉子,人类就无法完成轮子的发明,也因无法钉马掌而错失快速、长距离移动的能力,更无法让建筑更高、更大、更美。对于钉子在历史中扮演的角色,美国韦尔斯利学院的社会经济学教授丹尼尔·E.西塞在《自1695年以来的钉子价格:洞察经济变化的窗口》一文中指出:1810年,美国的钉子消费占当年全美GDP的0.4%,这个数值与2019年全年美国居民在电子产品及航空旅行上的花费相等,这说明200年前,钉子在人们生活中的地位十分重要。

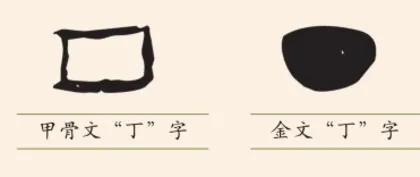

在中国,钉子出现的历史十分久远。“钉”先以“丁”字出现,甲骨文、金文中就已有“小方块”和“小圆点”形的“丁”字,看上去像今天钉子上的钉帽。在小篆中,“丁”的字形看上去与今天的钉子侧影非常相似,上部是弧形的钉帽,下部是细尖的钉尖。专家们推测认为,最早的“丁”字可能来源于竹质的楔子,后来代指人或象征天干。随着社会生产的发展,金字旁的“钉”字才出现。成语“丁一卯二”中的“丁”就指钉子,“卯”则指榫头,意思为丁卯合位、一丝不差,形容确实和牢靠。除此之外,“抽丁拔楔”“斩钉截铁”“板上钉钉”等成语也来自中国古人使用钉子的实际感受。

钉子是由中国先民率先发明还是从外部旅行而来,目前学界并没有一致的观点,但不知道从什么时候开始,中国人不使用钉子,尤其是“中国古建筑不用一根钉子”的说法四处流布。持这一观点的人言之凿凿,称中国古建筑因有独创的榫卯结构而无需钉子。事实上,从历史发展的脉络来看,钉子从未在中国建筑中缺席,而且榫卯结构也并非中国独有。英国牛津大学查尔斯·辛革主编的科普巨著《技术史》中记述,从埃及金字塔到巴比伦空中花园,从罗马斗兽场到希腊古神庙,东西方的先民不约而同地使用了榫卯和钉子两种方式来固定部件。对此,北京大学文博考古学院的张剑葳教授也指出,中国古建筑不使用钉子是一种误解,而且“古建筑的各个连接处离不开铁钉的使用”。

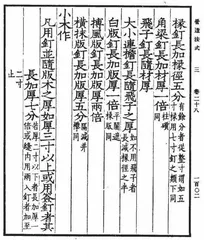

当然,中国古建筑使用钉子的相关记载也屡见于史册。东魏杨衒之在《洛阳伽蓝记》“永宁寺”篇中就提到了寺庙大门上的钉子:“浮图有四面,面有三户六窗,户皆朱漆。扉上有五行金钉,合有五千四百枚。”唐代杜牧在《阿房宫赋》中说,阿房宫屋顶梁柱上的钉头光彩耀目,比粮仓里的粟粒还多,所谓“钉头磷磷,多于在庾之粟粒”。到了宋代,李诫在建筑学巨著《营造法式》一书中详细介绍了椽钉、角梁钉、飞子钉、大小连檐钉、白版钉等不同的钉子,以及它们在建筑中的使用方法和规制要求。

马掌钉与洋钉子:钉子的东亚旅行

在钉子的世界旅行史上,马扮演过重要的角色。作为可以负重和运输的大型畜力,人类对马的驯化历史十分久远。为了让马在负重的前提下更长久地奔跑或行走,有必要对马蹄进行专门护理。目前已有的资料显示,在公元前400年左右,居住在西欧不列颠和高卢地区的凯尔特人率先发明了铁制的“马鞋”—马蹄铁。不过,最初的马蹄铁并不是钉到马掌上的,而是用绳子捆系在马腿上。1世纪中叶,征服不列颠之后的罗马人完善了钉马掌的技术,并将其向高卢和日耳曼等地区扩散。1897年,考古学家在意大利中部的科内托发掘出4片公元前4世纪的铜马掌,在这些马掌上就残留有钉子。

我国目前最早的马蹄铁出土于吉林省集安市高句丽王陵,相关考古发现显示:“伴随着蹄铁,还常有掌钉出土,形态为扁平片状,一般钉头较大,钉身呈锥形,长2~3厘米,有些钉尖向一侧弯曲,显示出曾被使用过的痕迹,这和现代蹄铁所用掌钉也极为相似。”根据中国科学院自然科学史研究所陈巍博士的研究,中国东北地区在高句丽王朝时期(公元前1世纪至公元7世纪)就已经广泛使用蹄铁,6—13世纪时蹄铁已在中原地区周边的山地、戈壁、高原等区域广泛使用。关于这一技术以及马掌钉的来源,不排除从漫长的欧亚大草原向东旅行的可能。

从文献记载来看,我国准确记载“钉马掌”的时间相对较晚,且这种技术主要出现在西北地区。如五代后晋天福三年(938年),当时的彰武军节度判官高居海出使于阗(今新疆和田)时发现了当地人给马钉木制的马掌。100多年后,南宋的赵汝适在《诸番志》中也记载大食(今伊朗)的马“以铁为鞋”。由于北方游牧民族多以“入侵者”身份现身汉地,所以与马蹄铁相关的“铁蹄”一词贬义较大。如宋代陆游《枕上述梦》中说“生马驹驰铁蹄踠,古铙歌奏锦衣褠”,清代曹寅笔下也有“恶马踣铁蹄,破櫪如斧门”的表述。

关于马蹄铁和钉马掌技术在东北亚的旅行,日本学者白井恒三郎在《日本兽医学史》中认为,日本的蹄铁技术是从朝鲜半岛传入的。其根据是明成化三年(1467年)由朝鲜人朴容大、赵鼎九、金教献等人编写的《增补文献备考》一书。该书“马政”篇说给马钉铁掌是由一名叫尹弼商的人发明的:“世传尹弼商征建州时地冻冰滑,马不得着足,弼商以意荆造用铁片,圆如马蹄,下开两股,着蹄下。”

如果说,早期钉子的欧亚旅行是借马的奔跑完成的,那么近代钉子的世界旅行则主要是通过贸易实现的。鸦片战争以后,西方列强用坚船利炮打开了古老东方国家的大门,西方“洋钉”开始旅行到东方国家的市场上。日本学者平山育男在《和钉向洋钉转型的系列研究》一文中认为,1864年,日本最早进口洋钉。当时日本发行的英文报纸The Japan Herald的“进口新闻”版块中提及了“Nail-rod ”(钉杆)的进口;1871年8月23日的《横滨每日新闻》上也有进口“铁钉五十斤”的记录,进口国家则为美国。

我国进口“洋钉”的具体时间不详,不过1925年《洋钉之需给状况》一文中记述:“钉类之输入地,美国为第一位。民国十一年(1922年)以前约占半额,比、英、日次之。欧战后,德国品卷土重来,势力又日形膨胀。若日本品之价高而质劣者,则逐年输入减少。”这则资料说明,当时输入我国的钉子主要来自欧美国家。

值得注意的是,文献中的“洋钉”并不是都指从外国进口的钉子,而是指由机器生产的钉子。随着洋务运动的开展,我国境内也出现了自行生产“洋钉”的工厂。1893年,晚清名臣张之洞率先创立汉阳钉针厂。1908年,天津人洪怿孙、徐宗堂设立天津铁丝铁钉厂。关于民国时期国内“洋钉”生产的情况,1934年《上海洋钉厂之概况》一文中说:“中国制造洋钉始于湖北之汉阳针钉厂,该厂为省立,成立以后不久,因原料缺乏、成本太高、销路不佳、经费不济而停闭。此后,在上海有英商所组织之孙其美机器厂及华侨所组织之嘉福制钉厂相继成立,是为上海制造洋钉之创始。”

随着民族工业的兴起和发展,20世纪30年代中期,我国的“洋钉”或许已经实现自给。如1935年《天津制洋钉业调查》一文中说:“洋钉为日常用品之一,在昔华北用钉,全须由日本输入。近数年来,本市制钉工厂先后成立五所(日人资本者一),每日可出钉百五十桶(每桶重百斤)。除津市外,足供运销冀、察、绥、晋各省及鲁西、豫北各地之用,故洋钉进口,近年已全绝迹。”

罗马钉与切钉机:钉子的欧美旅行

钉子在西方典籍中出现很早,如古犹太人经典《圣经·旧约》中8次提及“钉子”,或指生活中实用的钉子,或表达与钉子相关的固定、坚固等寓意。古希腊诗人荷马在《奥德赛》中6次提及钉子,在他的笔下,钉子或木或银,或用于船体加固,或用于装饰宝剑。此外,古罗马历史学家塔西佗在《编年史》中也多次提及钉子,从书中记录的用途来看,古罗马人用钉子来钉鞋、制作宝剑或实施死刑。直到今天,“钉子”一词仍活跃在西方语言中,且一般都表达积极向上的意义。如英语中“nail it”用来指“击中、赢得、搞定”之意;“as hard as nail”表示“健壮、坚强”之意;德语中的钉子为“Nagel”,成语“Den Nagel auf den kopf treffen”意为“一语中的”和“一针见血”。

欧洲钉子最早出现在今天的英国,2000多年前,英国就出现了大规模的钉子制作。20世纪50年代,在牛津大学古罗马帝国考古学教授伊恩·里奇蒙德的领导下,人们在苏格兰中部的珀斯市进行了一系列的考古发掘。1960年夏天,在因什图希尔城堡附近发现了一个埋藏有10吨铁钉的大坑。经过清理,坑内共出土约88万根铁钉。这些钉子大小不一,既有长为3.8厘米的小钉子,也有长为37.2厘米的超大钉子。考古学家据此推测,小钉子用于营房门窗或家具的固定和衔接,大钉子则用作建筑物大木料之间的榫眼接缝。

从地理位置来看,因什图希尔城堡位于苏格兰北部,是当年罗马帝国最北端的军团要塞。该城堡建于公元83年左右,随着军事需求的变化,该城堡在公元87年被废弃。在接下来的两千多年里,该遗址因相对偏僻而得以保存至今。为何能在此地发现如此大规模的钉子呢?专家们认为,一方面是因为不列颠是最早制造铁钉的地方,具有铁钉生产的工艺和人才;另一方面是因为距因什图希尔城堡约16千米的地方有一座铁矿,方便获得铁原料。

早期历史中钉子制造所积累的人才和技术,让英国率先成为欧洲乃至全世界钉子生产和出口最多的地方。随着英国工业革命的完成,英国伍斯特郡的布罗姆斯格罗夫成为欧洲钉子生产的中心:这里煤炭资源丰富,能满足蒸汽机的使用要求;加上独特优越的地理位置,也可确保生产的钉子能快速出口。统计数据显示,1778年,布罗姆斯格罗夫有900多名钉工;到了1851年,钉工人数上升到10300人。繁荣的制钉业让英国成为19—20世纪中期世界最主要的钉子供应地。