今年会是全球最热年吗

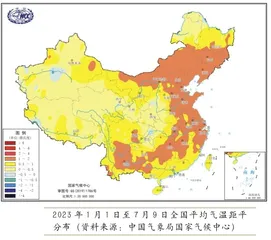

作者: 王奉安自今年5月以来,随着北半球夏季的来临,东南亚各地不断刷新极端高温天气纪录,部分地区气温突破40℃,个别地方的气温超过50℃,致使路面熔化、多人死于高温炎热。我国也未能幸免。从6月14日开始,由于新疆的暖高压脊东移下沉,控制我国中东部地区,北方晴热天气升级,华北、黄淮多地出现今年以来范围最广、强度最强的高温天气过程。尤其是从夏至日起,京津等地“40℃三连”,全国有20多个国家气象站创下历史最高气温纪录、近50个国家气象站打破6月高温纪录。6月底及7月初,全国不少地区接连迎来新一轮热浪,气温更高,持续更久,京津冀等地气温再次达到40℃,某些地区的气温接近或突破历史同期极值,部分地区午后地表温度超过70℃。7月9日,我国有1039个国家气象站达到或超过35℃,高温站点占比接近50%,已和2022年高温范围最大的8月份相当。饱受烈日炙烤的人们不免要问:今年这是怎么了?为什么这么热?今年会是有气象观测记录以来最热的一年吗?

全球热浪 屡破纪录

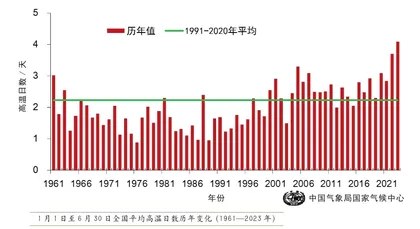

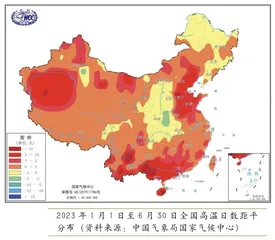

数据显示,2023年的高温天气来得很早。到目前为止,全国已发生4次区域性高温过程,具有出现时间早、影响范围广、极端性显著等特征。截至6月30日,我国平均高温(日最高气温≥35℃)日数为4.1天,比常年同期(2.2天)偏多1.9天,为1961年以来历史同期最多。与常年同期相比,华北东部、华东北部、华南西部、西南地区南部及新疆南部、内蒙古西部等地平均高温日偏多5~10天,局部地区偏多10天以上。以6月为例,华北、黄淮高温现象极为突出,截至6月30日,华北地区(京津冀鲁豫,下同)高温日数达9.8天,较常年同期(4.6天)偏多5.2天,为1961年以来历史同期第四多。北京高温日数(13.2天)为1961年以来历史同期最多,河北(12.2天)和天津(10.2天)为次多,山东(7.7天)为第五多。全国有301个国家气象站日最高气温达到极端事件标准,云南巧家(44.4℃)和元谋(43℃)、北京汤河口(41.8℃)、河北廊坊(41.6℃)等110个站点日最高气温达到或突破历史极值。其中5月28日至6月5日,我国出现今年首次区域性高温过程,比常年偏早16天,主要影响上海、云南、四川、安徽、广东等15个省市。自6月15日起,我国北方多地出现罕见的高温天气,且创纪录高温反复出现,其中,新疆吐鲁番连续超过40℃高温天气超过7天。随着暖高压脊的东移,37℃以上的高温范围也在扩大,覆盖了京津冀、河南中北部、山东中西部、内蒙古东南部、辽宁西部等地,波及范围超过200万平方千米。6月14—17日和6月21—30日两次区域性高温过程主要影响华北地区。6月14—17日,华北地区有44个国家气象站日最高气温达到或超过40℃,35℃及以上高温覆盖面积达37.1万平方千米,其中40℃以上高温覆盖面积为1.7万平方千米,受影响人口超过2亿。

早在今年5月,高温便已经显示出了苗头—我国平均气温为19.9℃,比常年同期偏高1.3℃,为1961年以来历史同期第二高。全球平均气温也创下历史新高,达到16.8℃,比20世纪平均水平高出0.9℃。

从更长的时间尺度看,2014—2023年,华北地区共发生10次区域高温天气过程。除了2014年和2015年外,近10年中,每年6月华北地区都有高温天气过程发生,但高温天气连续多次反复出现,实属罕见。从多个指标综合来看,今年6月下旬日高温天气过程综合强度为今年以来最强,极端性也是近10年来6月最强。

气象专家分析认为,我国这几次高温天气的形成主要受高压脊和副热带高压的影响。高压脊是一种大气环流系统,在其控制下,气流辐散下沉,导致云雨较少,日照充足,空气干燥,有利于气温升高。副热带高压是一种位于副热带地区的大型稳定高压系统,在其控制下,空气下沉加热,少云少雨,同样有利于气温升高。当高压脊和副热带高压同时作用于我国时,会形成一种“锅盖”效应,使得我国北方出现持续性的高温、晴热天气;处在副热带高压边缘的南方地区,则会形成低压槽或低涡等不稳定系统,出现低温、雷雨等天气。在这样的大气环流格局下,我国南北温差十分明显。

不只是在我国,东南亚乃至全球许多地区的高温纪录在今年都被大范围突破。5月中旬,老挝琅勃拉邦市出现创纪录的43.5℃最高气温;泰国曼谷出现创纪录的41℃;新加坡的最高气温达到37℃,追平了40年前创下的历史最高气温纪录;印度斯赫伊克普拉记录到了45.1℃的高温。6月21日,墨西哥新拉雷多连续三天最高气温超过45°C;巴基斯坦诺昆迪最高气温达到49℃;伊朗扎博勒最高气温达到50.8℃,成为当天全球之最。根据世界气象组织7月6日发布的报告,地球刚刚经历了有记录以来最热的6月,海洋表面高温前所未有,南极海冰范围创历史新低。世界气象组织同时宣布,厄尔尼诺现象正式到来。由欧洲中期天气预报中心(ECMWF)实施的欧盟哥白尼气候变化服务(C3S)发布的报告显示,2023年6月比1991—2020年的6月平均温度略高0.5℃,打破了之前2019年6月的记录,并且这种炎热天气有可能持续到7月,“整个2023年很有可能成为有记录以来最热的一年”。凡此种种都表明气候正在以令人担忧的速度发展变化,有专家表示,“随着厄尔尼诺现象在未来几个月的进一步发展,更多的全球温度纪录被打破并不令人意外”,7月和8月可能会更热。

高温往往与干旱相伴而来。今年春天是西班牙有记录以来最热,也是第二干燥的春天。在法国,有2/3的地区地下水位低于正常水位,部分地区出现森林火灾。与此同时,北欧的气温也在升高,位于北极圈附近的芬兰,气温达到罕见的30℃。此外,美国南部也遭遇了高温热浪等极端天气。加拿大持续受到森林大火的影响,过火面积超过4.7万平方千米。葡萄牙和挪威等国的水库几近干涸;意大利有40%的人口正在遭受缺水之苦。由于缺乏冷却反应堆用水,欧洲核电站的发电量也在减少。

在海洋上,热浪同样不可小觑。几个月来,由于世界各地一系列的海洋热浪,海面温度屡创新高。6月11日,北大西洋的温度达到22.7℃的历史最高值,以至于欧盟地球观测计划—“哥白尼计划”的成员感叹:人类历史上从未有过如此“温暖”的海洋。

不少人认为,海洋变暖与今年开始的厄尔尼诺现象有关。其实,目前的天气状况并非厄尔尼诺所为,因为厄尔尼诺尚处于发展初期,到年底才可能达到峰值。有专家表示,大气动力学变化导致信风减弱才是最有可能的原因。在北大西洋,风力减弱可能导致从撒哈拉沙漠吹来的灰尘数量减少,而这些灰尘对全球温度具有净冷却效果,通常能够帮助海洋降温,灰尘减少后,海洋温度有所升高。

值得注意的是,今年“高温热浪范围广”还有一个可怕的特点:之前(2016年)的高温峰值集中出现在西伯利亚和北极地区;而今年的高温热浪天气遍布全球,南极洲也未能辛免。今年2月,南极海冰面积仅为179万平方千米,创下历史上海冰面积最小纪录。

持续升温 恐成常态

一个地区出现极端高温一般都与当地特定的天气形势有关,中纬度高压脊、副热带高压带所处区域都容易出现极端高温天气,并且它们的出现具有一定的偶然性和随机性;然而,极端高温天气反复出现,则与愈演愈烈的全球变暖密不可分。

世界气象组织发布报告称,受温室气体积聚和自然发生的厄尔尼诺现象影响,未来5年,全球气温可能会达到创纪录水平。厄尔尼诺是太平洋赤道中东部海域水温异常升高引起的一种气候现象,会导致全球气温和降雨模式变化,平均每2~7年发生一次,通常持续9~12个月。2016年,厄尔尼诺现象异常强烈,导致全球气温创新高。今年的这次厄尔尼诺事件预测是一次中等以上强度的事件。就厄尔尼诺对我国的影响而言,中国气象局国家气候中心分析历史数据发现,厄尔尼诺发展年的夏季,华北西南部、江南中部、华南东北部、新疆北部的高温日数可达30天以上。

具体到今年夏天,会有多少高温天呢?对此,中国气象局国家气候中心首席预报员高辉在接受采访时表示,国家气候中心预计,今年夏天,全国大部分地区气温都比常年同期偏高,对应的高温日数也要高于常年同期;但不同地区的高温集中时段不一样。比如,南方地区在盛夏时间段进入高温季,而北方地区的高温出现时段往往是在初夏时节。至于极端高温是否会成为今年夏天的常态,高辉认为,从全球变暖这样的大背景看,高温日数、极端高温值都会越来越多,且越来越强,这也是全球共有的特点,但从今年夏天这个时间尺度看,需要“区分不同区域来具体分析”。

根据2023年4月21日世界气象组织发布的年度气候报告,2022年的全球温度比工业化前的1850—1900年高1.15°C,过去8年成为有观测记录以来最热的8年。根据联合国防灾减灾署《灾害造成的人类损失(2000—2019)》报告,2000—2019年,全球的极端高温事件为432次,而1980—1999年仅为130次。另有研究人员也表示,随着全球海洋温度的飙升和太平洋厄尔尼诺现象的到来,2023年可能成为有记录以来最热的一年。随着全球变暖愈演愈烈,未来二三十年,全球温度持续攀升不可避免。

热魔噬人 触目惊心

高温热浪对人体健康有很大的影响。自1990年以来,我国与高温热浪相关的死亡人数增加了4倍;截至2019年,死亡人数已达到22.68万人,由此造成的经济损失相当于140万中国人的平均年收入。这些触目惊心的数字来自2020年12月3日在北京举行的“柳叶刀倒计时”2020年度报告发布会《中国报告》。

《柳叶刀》是世界权威医学期刊,该刊发布的年度报告的数据来自全球30多家顶尖学术机构的120余位专家。他们连续监测气候变化对人体健康的影响,并独立评估应对气候变化的行动,目的是为各国政府提供相关政策建议。2020年的《中国报告》由清华大学与伦敦大学学院及17家国内外顶尖研究机构合作完成,其专家来自气候、生态、地理、环境工程、公共卫生、经济和社会等多个学科领域。报告显示,与2000年相比,中国每个老年人在19年后的2019年平均要多忍受13天的高温热浪天气;在高温天中,老年人的死亡风险要比非高温天高10.4%。

高温对室外工作者会产生很大影响,作为劳动力大国,我国在2019年因高温损失了约0.5%的潜在工作时间,造成全国1%的GDP损失(1260亿美元),这相当于我国每年投入到科技领域的财政总预算。

热浪阈值 因地而异

在气象学上,热浪或者说高温热浪究竟是指什么呢?热浪是指天气持续地保持过度的炎热,也有可能伴随很高的湿度。我国统一选用的热浪定义为日最高气温35℃及以上、持续3天及以上的炎热天气。热浪期是指一个地区产生热浪的期间。其实,我国幅员辽阔,热浪通常与地区相联系:一个对较热地区来说是正常的气温,在较冷的地区可能意味着热浪。

林巧绚等对我国不同区域基于死亡风险评估的热浪定义进行了研究,通过分析我国不同地区极端高温与死亡的暴露—反应关系,构建了不同区域的热浪定义。

这项研究得出我国各区域“基于死亡风险”的热浪绝对温度阈值为21.6~30.4℃,低于以往“基于气候特征”确定的热浪阈值35℃。两项指标之所以存在差异,是因为“基于气候特征”确定的热浪阈值未考虑气温对健康影响的地区差异和适应程度,并不适合作为人群健康的早期预警值,而“基于死亡风险”评估的热浪阈值考虑了机体对热浪的应激反应和适应程度,较为科学。