本科萌新的科研启“萌”新旅

作者: 林泓言 奚文慧 鲁子旭

2018年10月,教育部发布《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》,强调 “为本科生参与科研创造条件,推动学生早进课题、早进实验室、早进团队”“以高水平科学研究支撑高质量本科人才培养”。

开始于1998年的复旦大学本科生学术研究资助计划(简称FDUROP),至今已累积资助本科生约6500名,近3年来每年获得资助的本科生近500名。

科研初体验

启明星计划是希德书院的许多学生加入实验室的开始,也是付每文“快乐难忘的科研初体验”。与其他本科生科研项目不同,这项计划对“新手”很友好——课题导师和内容皆由书院提供,学生只需填写志愿,与导师进行双向选择即可,后续导师还将全程引导学生完成科研活动。

“虽然高中时参加过生物竞赛,但当时的自己几乎什么都不懂,选择卢宝荣教授的课题也只是因为转基因听起来比较‘高大上’。那时候自己对一切都很有好奇心,几乎一下课就去江湾做实验。”

与后续的科研经历相比,启明星的科研体验相对轻松——跟着师姐简单做一些DNA提取、PCR(聚合酶链式反应、DNA扩增的基本方法),数据的录入与分析。比起“探索”,更像是“学习”的过程。

“卢宝荣老师是我的科研启蒙人,给了我很多美好纯粹的东西。当时在实验室得到的也多是正向反馈,对于我一个普通的小萌新而言,确实是受宠若惊,也让自己坚定了科研之路。” 付每文说。

启明星计划的何秋琴导师说:“学业和科研是相辅相成的。在导师、师兄、师姐的带领下,学生能够在保证实验安全的前提下在实践中运用理论知识,从而加深理解。而自己真正喜欢和适合的方向,也是在不断探索和尝试中找到的。”这也是不少本科生对实验室的憧憬。

除此之外,BIOS课程也是许多本科生进入实验室的途径之一。BIOS全称为生物学暑期训练营(Biology Intensive Orientation Summer),学生需要在小鼠遗传学、细胞生物学等六个模块中自选两个,每个模块持续15天。在课程主要负责教师蔡亮眼里,BIOS对标国外一流院校的本科实验教学设计,希望能促使学生尽早进入实验室,并在后续学习期间深入科研。

高强度的科研训练下,郑志超直言“最大的感受就是累”——首先,要在一天之内完成给分细则要求严格的科研计划。其次,实验开始后白天连轴实验,晚上加班写报告。生化模块的最后一个实验要求学生根据自己的理解,调整实验步骤以期荧光蛋白能持久地发光,最终在暗室中拍照检验成果,这一环节给郑志超留下了深刻印象。她兴奋地说:“自己设计一个实验、想办法去解决问题是很有趣的,像是小时候把玩具拆开又拼回去的过程。”

那一年BIOS课程结束后,郑志超通过分流进入了生命科学专业,张新萌加入了课程植物模块的相关实验室,志同道合的两人成为了室友。“那个7月确实是很宝贵的经历”,张新萌不胜感慨。

也有一些同学的实验室经历与中学时期的理想有关。

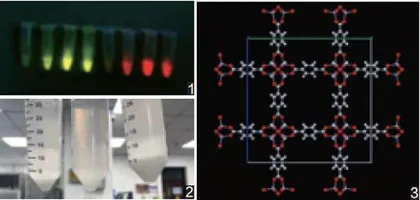

一直期待成为建筑师的科里 “误打误撞”进入了复旦大学自然科学实验班,他加入的课题组聚焦于金属晶体领域,其中metal-organic framework(MOF, 金属-有机框架)方向就引用了很多建筑学方面的词汇(nodes、joint、struts、domain etc.)来构建其学科语言,在科里眼里,“晶体就像建筑一样美妙”。

法医学的蒋而加入实验室的经历,则有着理想照进现实的意味。早在高一暑假,他就向往法医专业,期望“靠自己的专业知识找到案件背后最接近真相的答案,尽可能实现相对正义”。如愿考入复旦法医专业后,他发现导师的研究方向恰好与自己的兴趣一致,便在导师指导下独立设计选题、申报项目,走上了期待已久的科研之路。

试错与选择

对于本科生来说,相对缺乏的经验和知识储备让科研“难上加难”的同时,也给了他们试错和选择的机会。

高中时,潇湘对科研的想象充满了“科学狂人”的色彩——“摆弄一堆仪器,疯狂地做实验”。不过,现在他觉得自己的日常科研工作与当初的设想并不一致:定思路,申请课题,做实验,准备考核,按时到岗,默默干活。老师已经提供了相对完整的研究方案,师兄、师姐已经完成了前期工作,陌生仪器的使用和困难部分的开展,也都有指导老师保驾护航。他觉得,在启明星计划中,本科生的角色更像是明亮天狼星的一颗白矮星伴星,受其引力,绕其旋转。

大数据学院的念青也有同感:“真实的科研更多的是一种细水长流的探索与进步。”从跟着学长、学姐做课题,到自己能够独自带一个项目,每一步都有不同的收获。念青觉得,积累的过程,让他有一种时时刻刻能看到自己进步的踏实感。

念青在大三时加入了学院老师的课题组。“认识了许多学长、学姐,在听他们讲未来发展规划的同时,对自己未来的科研规划也会更加清楚。”在课题组,念青读了很多文献、做了不少尝试,虽然还没能获得具体成果,但已经很清楚地知道自己更适合做何种课题,对自己作为科研者的定位,也更加笃定。

加入课题组后,科里完成的第一个大事是成功合成晶体ZIF-8。他记得,那晚回寝室时,“走路都是跳着的”。在首战告捷的鼓舞下,科里在挑战MOF-5合成时有意不用师兄提供的方法,而是效仿研究生自己找文献合成。但幸运女神没有再次眷顾他,PXRD始终多了一个峰,显示可能有杂质的生成,晶体的长势也堪忧,“甚至让人觉得不是晶体”。谈及近况,仍在为MOF-5烦心的科里苦笑着说:“师兄、师姐刚进组的时候,也被这玩意儿折腾了一两个月。”

对已在实验室鏖战三年有余的郑志超而言,实验失败是一种常态。

“最初对实验的认识仅仅停留在几堂实验课上,甚至连移液枪的使用都十分生疏。” 不过,在安全员的监督和师长的指导下,如今的郑志超早已克服了操作层面的困难,但科研本身的高难度却如水面下的冰山,深不可测。

郑志超负责的3个分子克隆,已经卡壳了一个多月。在“抗原和抗体共结晶”中,抗原和抗体都很难提纯,她只能不断尝试,失败,再尝试。生理上的机械重复带来心理上的挫败感,她常常会想:“我前几次都失败了,这次再尝试,大概也会失败吧。”

在与失败为伴的日子里,郑志超一次次忍住了想要放弃的念头。“有时候前一天不想做了,但第二天又逼着自己去了。”纯化蛋白Gal10时,蛋白浓缩易沉淀的特性给她制造了很大的困难。看文献、改方法、换体系,前前后后折腾了一学期,最终纯化蛋白达到了非常高的浓度,再也没有生成沉淀,这也成为她最得意的经历。

模式化、论文与升学

对于张新萌来说,真实的科研与想象中最大的不同就是“枯燥”。一个实验要做数十遍才能拿出可发表的结果,即使实验中出现了令人振奋的惊喜发现,也需要多次的重复实验加以验证。为此,张新萌时常感叹:“科研实际上是重复的。”

郑志超期许的科研以创新为内核,自主探索,做一些自己真正感兴趣的课题。但现实告诉她:“如果我想做一个全新的领域,就找不到参考文献;但是如果我有参考文献的话,那就说明这个领域已经有人做过了。” 完全脱离参考文献和前人指引,对于大多数本科生来说是难以想象的。

“现在实验室的实践比以前提前了,而且是越来越提前。”付每文一方面认可提早进入实验室有利于适应科研,另一方面,他也感受到越来越重的同辈压力与越来越急迫的论文需求。

“短平快的实验室并不一定适合每个人,也许有人就适合那些需要长期钻研的课题,他们善于创新且踏实肯干,但如果仅仅因为研究周期较长、无法如期发表文章,就被无差别地歧视了,实在是很可惜。”

学生对科研文章的热衷并非毫无缘由。科研文章是保研加分的重要指标,也决定了张新萌能否得到海外升学的机会。在原实验室,虽然张新萌做出了具有一定重复度的可信结果,但因为与同行结果完全相反,还需要进一步的证明探索,而申请季不等人了。无奈之下,她退而选择换实验室,“在科研广度上再试一试”。

与尚在等待申请结果的张新萌不同,本科时期的科研经历最终帮助付每文成功直博。但他坦言,即使是作为既得利益者,回过头来看自己的选择仍然是值得怀疑的。对他来说,更早接触实验室生活的代价,是在研究生阶段“恶补”曾经忙于科研而落下的专业课程。

何秋琴老师也再三强调,对于本科生而言,“在学业和科研的平衡中还是要以学业为重,科研成果是锦上添花。”

信条

蒋而在这学期主动放下了学业以外的很多事情,他只希望能尽快适应节奏,早日进实验室亲手操作自己设计的实验方案。在结项的基础上,蒋而真切地希望自己的研究能够提供新的技术方案,甚至推动国家标准的一些修改。

经历了颇多挫折后,郑志超在研究生阶段转而投身生物信息学。但她仍记得当初加入课题组的初衷——导师所研究的渐冻症恰好是她的中学老师所患的疾病。“倒也不是说换研究领域,是想着说不定能从另一个角度去解决这个问题。”

张新萌选择科研道路的理由与郑志超类似:“高中时就对生物很感兴趣,当时就觉得癌症研究,还有阿尔茨海默病的研究,都是可以拯救人类的!”高考后,她以高分进入复旦大学自然科学试验班,“我一直都不后悔,因为知道如果选择了其他方向,自己一定会很遗憾的。”

在研究生阶段,付每文致力于研究脑胶质瘤的代谢和免疫。脑胶质瘤在当下还没有较完善的治疗方案,医生和病人都迫切期待着新药的出现,而新药研发恰恰建立在基础研究之上。“假如真的能帮助到病人,会比发高分的文章更加有意义”,这是付每文心中始终不变的信条。

(文中付每文、蒋而、郑志超、张新萌、念青、科里均为化名,文中所提及实验内容均在实验安全原则下进行)

责任编辑:丁莉莎