课程思政建设视域下中职计算机应用基础教学策略探析

作者: 张清玲

关键词:中职学校;课程思政;计算机;教学策略

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)21-0172-03

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,要使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。课程思政的融合不仅能培养出思维敏捷、情感坚定以及价值观正确的优秀学生,也更加符合新时代科技人才高质量发展的创新理念。中职学校作为培养实用技术型人才的主力军,更应注重课程思政教育。因此,中职各专业教师应重视课程思政,积极主动地将思想政治教育与各自专业课程自然衔接,充分利用课程工具将思想政治教育贯穿于课堂教学始终,潜移默化地帮助学生进行思想政治意识建设。

1 中职专业教师课程思政融合现状

1.1 专业教师自觉实施课程思政的意识不强

董美娟等人调查研究显示,仅有25.6%的教师会主动将思政教育融合进专业课堂教学当中, 87.3%的教师认为思政教育并非自己的职责所在[2]。许多教师和院校对“课程思政”的理解不准确,只是根据自己的学识经验从字面上理解,导致课程思政的内涵被表面化[3]。然而,每位专业教师都应是学生思想政治教育建设的主力军,应在课堂教学中能动地实施思政教育。若教师缺乏将思政教育融入专业知识教学过程中的育人意识和行动自觉,育人水平将难以达到理想状态。

1.2 教师课程思政教学设计能力需要提升

理论上,思政教育可以与任何专业知识融合协同育人,但要获得良好的教育成效,无疑对教师的能力提出了更高要求。这要求教师不仅要有丰富的专业知识储备和扎实的课堂教学能力,还要具备在专业课程中善于提取与思政内容相关元素的能力,以及思政内容的教学设计、实施、过程方法、组织和评价等能力。因此,专业教师需要在庞杂的课程与教学体系中挖掘相关思政内容,这对专业教师的授课能力提出了极大挑战。一些中职院校教师虽然具有较强的专业实践能力,但由于部分中职教师为非师范生,教育教学能力未经过专业训练或岗前培训,即使专业教师有课程思政融合意识,但庞大的教学体系和课程目标往往让新教师感到力不从心。他们只是凭自己的专业知识经验和课程特点,将教学目标和教学流程具体化,难以使教学中的思政元素自然融入课堂,导致学生理解内化较为牵强。

1.3 中职教师在思政元素的选择上没有结合自身专业特点

思政元素的选择对课程思政的实施效果具有直接影响。作者通过中国知网文献总库检索发现,现有的课程思政研究多注重于基础教育和高等院校,这也从侧面反映出对中职课程思政的忽视。这导致部分中职学校教师形成错误认知——课程思政不属于自己的责任范畴。他们未根据学科专业特点对课程思政内容进行梳理,区分课程思政构建与通识知识构建的差异。由于学校、专业的差异,导致中职的课程思政内容没有体现出专业性特点,进一步导致专业课教育与思想政治教育课堂教学衔接不契合,只是简单的叠加。这也让一些中职学校的课程思政建设可能流于形式,课程思政的育人效果无法得到保证,落实立德树人的任务更加艰巨,难以促进学生全面发展。

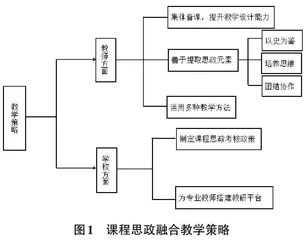

2 提高计算机应用基础教师课程思政融合的教学策略

2.1 积极参与集体备课,提升思政融合的教学设计能力

计算机专业教师的强项是偏向实践操作,因此应积极开展集体备课,集思广益,互相取长补短,使专业教师能够在积累专业知识的基础上挖掘德育内容,并将其在教案中充分融合,达到思政教育的要求[4]。课程思政建设需要扎实落实、恰到好处地取得实际效果,仅凭一个任课教师的力量是不够的。必须发挥全体教师的集体智慧,集体备课只是其中一种集思广益的手段。在集体备课过程中,共同深入挖掘课程思政素材,整合课程思政的切入点,立志让每堂课都能成为一堂思想政治教育的精品课,使学生接受最新的研究成果。

备好优质课的标准是经得起反复研究和实践验证的,需要集思广益、不断优化教师实践成果。如何备好一堂优质课是每个教师需要掌握的技能。教师扎实的专业基础以及对人文学科和自然学科的广泛涉猎是先决条件。但由于教师的个人经历、情感态度和兴趣爱好的不同,教师的认知也存在盲区。因此,更需要全体教师集思广益,劲往一处使,针对不同的思政元素和课程知识点切换符合的教学方法。

2.2 善于挖掘和提取思政元素,合理有效授课

在备课过程中,中职学校的信息技术课程思政元素可以从几个方面思考挖掘,如图 1所示。

2.2.1 以史为鉴,努力创造未来

对于刚接触计算机课程的中职学生来说,计算机发展史通常是课程的第一节课。通过1946年2月14 日,在美国宾夕法尼亚大学,世界上第一台通用计算机“ENIAC”诞生,其发明人是美国人莫克利和艾克特的案例引入计算机发展史。该节课的重点是介绍计算机发展的四个重要阶段和对计算机发展做出杰出贡献的外国科学家,如图灵、冯·诺依曼等。除了讲解世界计算机发展历程外,还须向学生介绍中国的计算机发展史和做出杰出贡献的科学家,例如1958年,我国第一台电子数字计算机诞生,命名为103型计算机;1965年,中科院计算所研制成功第一台大型晶体管计算机109乙等。此外,还应让学生学习了解华罗庚教授毫不犹豫舍弃国外丰厚待遇和职位,在祖国电子信息业基础薄弱的艰难时期,毅然回国建设电子计算机伟大事业的爱国情怀和大国工匠精神,用这样的英雄事迹激发学生的民族荣誉感及学习课程内容的兴趣[5]。

2.2.2 培养法治思维,发展辩证眼光

新时代的学生生活在数字化的网络环境中,面对网络层出不穷的诱惑,许多青少年缺乏对网络言论的判断力和对自己行为的控制力,容易被许多不健康的网络内容影响。计算机教师在网络安全知识的备课过程中,需要深入挖掘与该堂课关联性强的思政元素。如在讲解计算机病毒课程时,以“灰鸽子病毒”为剖析案例,教师可以提出:“灰鸽子病毒的创作者是否应该被视为犯罪分子?他应该如何施展自己的才华抱负?如果你是他,你会给社会带来什么?”以此引发学生对人生道路和正确的人生价值的思考。激发学生学习计算机本领来保卫社会和国家的决心,懂得在鱼龙混杂的网络环境中判断是非。结合当下最热门的电信诈骗和网络传销事件,让学生能够用辩证的眼光看待网络信息,主动向管理员举报不良言论和诈骗行为。形成良好的信息素养,正确使用网络工具,科学文明健康上网,做一个遵守虚拟网络法律法规、自觉养成法治思维的好学生。

2.2.3 学会团结协作,培养集体精神

对于中职学生来说,培养他们团队合作精神和班级荣誉感尤为重要。要让学生明白,无论个人能力有多大,一个人的力量毕竟有限。我们要像渺小的蚂蚁学习,懂得与身边的伙伴同舟共济,与班级一荣俱荣、一损俱损。例如,教师在计算机软件和硬件系统课程中寻找思政元素时,可以将硬件系统运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分的构成比喻成计算机的各个器官。必须协同运行计算机才能正常使用,其中一个部件如果失灵,整个计算机就会受到影响。我们班级也是一台计算机,班级每个人都是其中一个零件,需要全体同学团结合作,班级才能得以运行。从而引导学生增强团队合作意识。

在这个单元,一些老师倾向于按照教材一带而过。然而,信息技术课程主要是锻炼学生的实践能力。因此,在该单元,教师可以以任务为驱动,以小组为单位,要求小组收集一些现实中团结协作的经典案例,如抗震救灾、施工建设、救死扶伤、体育传奇等。呈现的方式和时长不限。通过任务驱动,小组需要进行题材的选取、素材的收集和内容的制作,这些都需要小组分工合作,最后合并成为作品。在实践过程中,既提升了学生的实践沟通能力,又增强了团队协作意识。

2.3 完善科目课程思政,运用多种教学方法

计算机基础课程的教学方式也不应被一种传统的教学模式束缚。教师应打造信息技术智慧课堂的新型模式,必要时引入线上线下的混合教学模式,突破时间、地域和空间的限制,努力寻找最适合学生的学习模式[6]。课堂中,善于使用不同的教学方法对于激发学生的学习兴趣至关重要。教师应根据学习内容和教学环境灵活采取教学法,如实例教学、微课导入、任务探究、探讨辩论、作业汇报等。教学手段越丰富,学生的学习兴趣就会越浓厚。例如,在学习Word 完整内容时,教师可以发布“介绍自己家乡”为主题的海报设计活动,看谁的设计最打动人心,要求学生使用Word来完成。学生在完成时,会通过生动的文字和形象的图片来描绘自己的家乡,并利用课堂学习的知识美化设计。最后通过学生互评和教师点评的评价模式选出最打动人心的作品,学生获得了成就感,对计算机课程的实用价值也有了更加多维的认识。

课程任务取得阶段性成就之后,教师应根据学生实际情况设计多样化的评价方法来检验课程思政的实施是否有效。例如,学生的思想变化情况,可采取阶段性的问卷调查自评法了解学生思想发展状态和信息素养的养成,根据学生自评反馈,给予学生适当的积分奖励,最终将积分作为期末成绩的部分成绩。

2.4 学校加强对课程思政的建设,完善保障和激励机制

2.4.1 制定相关课程思政政策的考核

由于政策具有一定的强制性和激励作用,因此学校的管理人员可以制定具有学校特色的课程思政相关政策文件,并组织各专业教师进行学习,确保专业教师在开展课程思政教学时能够准确把握方向。此外,学校还应定期组织教学培训,并开展课程思政相关的教学技能比赛,以促进教师之间的交流和学习,提高教学技能。同时,结合国家相关的课程思政政策文件,结合学校的地域性和办学特色,将国家政策文件的目标拆解细化到具体的教学当中,为教师在教学中开展课程思政建设提供明确的指导,提高教师融入思政元素的科学性。教师的考核也应纳入课程思政相关的考核指标,以激励教师积极投入课程思政建设,并帮助教师根据教育结果反馈及时调整自己的专业课程思政教学。

2.4.2 为计算机教师搭建教研平台

学校应为不同专业方向的教师搭建教研平台,以便于各教师集体教研。以计算机基础教师为例,应由思政教育经验丰富的教师引领,定期组织教师开展专业课程与课程思政教学的集体研讨会,确保思政教学与专业知识教学过程的顺畅。除了相同专业教师之间的集体教研外,还应积极提倡不同专业教师之间的教研交流,并将这样的教研活动制度化。只有这样,才能确保所有在职教师的思政教育保持连贯性和一致性,共同促进学生综合素质的发展。通过调查发现,部分中职学校和教师缺乏与课程思政相关的系统学习和培训,过于注重实践技能,导致中职教师对课程思政的了解不够深入。然而,为了学校和教师的长远发展,需要从深层次的角度来育人,认同课程思政对学生成长的重要性,形成教师自驱力在教学中积极实践。结合学校给予教师的课程思政激励措施,认真学习思政专家的经验和观摩优秀教师的课程思政课堂,提高自身对课程思政的了解程度和德育意识,使专业教师成为德才兼备的优秀教师。

3 结束语

课程思政的融合需要所有专业教师坚持不懈、改革创新的运用在自己的教学过程中。学生的思政建设不能一蹴而就,需要社会、家庭、学校共同努力。更需要教师在实践中以学生为中心,坚持立德树人的方向,随着时代潮流不断更新思政内容和教学方法。将信息技术课程思政建设落实到每个学生的德育上,培养出德智并重的技术人才。