基于无线电能传输技术的通信电子电路教学案例设计

作者: 李然 余萍 韩东升 贾惠彬 李星蓉

摘要:针对通信电子电路课程理论抽象和单元功能电路繁多的问题,设计了基于无线电能传输技术的智能车案例。课堂教学以案例展示、教师分析、学生分组设计仿真和小组答辩的形式展开,学生参与度高。结果表明:以无线电能传输技术这一科学前沿应用为背景,可充分激发学生的学习兴趣,深化系统概念,提升学生在高频电路分析设计方面的整体素质,实现课堂教学中理论与实践的紧密结合。

关键词:通信电子电路;案例教学;无线电能传输;智能小车

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2023)27-0133-04

通信电子电路课程是普通高校通信、电子类专业的必修课程,它不仅使学生了解通信电子电路的基本理论,更重要的是培养学生的硬件电路综合分析能力和建立系统工程概念[1-3]。由于课程中涉及的功能电路形式多样、概念抽象并且工程应用场景复杂,一直以来是一门教师难教、学生难学的课程。从长期的教学实践来看,学生在通信电子电路方面的分析能力、工程实践能力和设计能力普遍不理想。根据课程教学和学生学习方面存在的问题,相关教师进行了课程教学改革,但主要是基于传统教学方法实施[4-5],虽然取得了一定效果,但对学生的通信电子电路综合分析和设计能力培养还是有所欠缺。

相比于传统的授课方式,依托于案例的教学模式,以解决典型问题为目标,通过案例的载体,呈现真实工程环境中的问题,将理论学习与实践有机结合,可以逐步培养学生在学习中主动发现问题、分析问题、解决问题的能力,为培养创新型人才奠定基础[6]。近年来,很多高校在各类课程中进行了案例式教学尝试[7-9]。通信电子电路课程是我校的精品课程,结合我校的教学实践,为帮助学生更深入地理解抽象的概念,在实验课程中开展了基于案例式教学的“通信电子电路”模块化实验方案[10],并提出了学、教、考分离式实验教学方案[11]。总体来看,针对通信电子电路的案例式教学研究主要侧重于教学方法的研究,较少提及实体案例设计。

无线电能传输(Wireless power transfer,WPT)技术最早由尼古拉·特斯拉提出,2006年,MIT提出了磁耦合谐振式WPT技术[12],实现了中距离无线电能传输,再一次激发了各国学者对WPT技术的研究兴趣。WPT技术中涉及的功率放大、信号源和耦合机构等单元模块与通信电子电路课程教学内容具有密切的联系。为了解决通信电子电路课程理论学习内容抽象的问题,加强理论与实际工程案例的联系,本文将WPT技术引入课程案例建设,设计了智能小车无线充电案例。以该案例新颖的应用背景激发学生的学习积极性,同时以案例系统模型为基础进行理论分析,步步深入、逐层递进培养学生将课程理论应用到工程实践的能力,提高学生在通信电子电路分析设计方面的综合能力。

1 WPT 技术与通信电子电路课程的关系

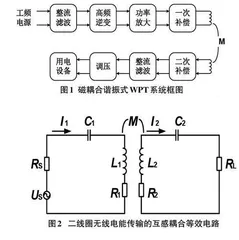

磁耦合谐振式WPT技术通过两个具有相同谐振频率的耦合机构隔空传输电能,系统框图如图1所示。工频电源输出的交流电经整流滤波后送入高频逆变单元,逆变后获得高频交流电,之后进行功率放大,供给谐振频率为高频交流电基波频率的电能发射线圈,由发射线圈将电能传输给接收端。发射线圈和接收线圈是磁耦合WPT系统的耦合机构,二者的固有谐振频率一致。发射端高频交流电频率和耦合机构的固有谐振频率一致时,可实现最大能量传输。接收端将接收到的磁能转换为电能,经整流滤波和调压后提供给用电设备。

由图1可以看出,从系统结构到其中的功率放大模块、耦合机构等都和通信电子电路课程有着紧密的联系,同时系统工作频段也属于课程研究的范畴。系统涉及电路理论、电磁场理论、通信电子电路等多门学科,可作为依托通信电子电路课程的专业性、综合性实际案例,培养学生综合运用专业知识分析和解决问题的能力,提升学生的创新实践能力。

2 WPT 技术中的通信电子电路相关问题

2.1电能传输机理

基于互感理论可将图1所示系统分为二线圈结构、三线圈结构和四线圈结构。以二线圈结构为例说明系统电能传输原理,等效电路如图2所示。图2中L1和C1为发射端线圈的等效电感、电容,L2、和C2为接收端线圈等效电感、电容。电源Us将电能供给发射线圈,当其频率恰好等于线圈固有谐振频率时,线圈谐振。由于接收线圈的参数与发射线圈一致,接收线圈也发生谐振,此时可通过线圈间的互感耦合实现电能由发送端传输到接收端。

2.2耦合机构

耦合机构是磁耦合谐振式WPT系统的核心模块,其原理可由双调谐选频网络类比,不同的耦合因数A和不同频率对应的S21参数如图3所示。可通过调整收发线圈间的距离调整耦合因数A,根据耦合因数的不同将收发线圈之间的耦合分为弱耦合、临界耦合和强耦合三种状态。教学过程中通过对该部分电路仿真或搭建实体电路,加深对双调谐选频网络中互感耦合概念的理解,同时使学生明确该种电路在实际工程中的应用。

2.3高频功率放大器

由图1可见,功率放大器处于耦合机构前端,将电能传输到电能发射线圈,其效率直接影响整个无线电能传输系统的电能传输效率。高频功率放大器主要包括C类、D类和E类,D类和E类功率放大器为开关类功率放大器,可达到较高的传输效率。E类功率放大器的理论电能传输效率可以达到100%,电路结构如图4所示。功率管的集电极并接一个电容C1,利用C1上电压的惰性,使集射极间电压在功率管导通和截止时延缓变化,实现对功率管的开关要求。图中L2、C2构成高品质因数的串联谐振网络,L1为集电极扼流圈,保证电流ICC恒定,C0为功率管的输出电容。选取适当的负载网络参数,可实现当开关导通(或断开)的瞬间,只有当器件的电压(或电流)降为零后,才能导通(或断开)。

结合无线电能传输平台,实现对接收端的小功率供电,设计相应工作频段的高效率E类功率放大器,使学生学会从工程实际出发设计实用电路的指标,同时掌握功率放大电路的设计方法和步骤。

3智能小车无线充电案例设计

3.1系统构成

设计智能小车无线充电案例,要求对智能小车车载电池充电1分钟,之后自动停止充电,系统构成如图5所示。由图5可以看出,智能车用无线充电系统包括无线充电模块、储能模块、驱动模块、控制模块等。

系统采用集成的电容组作为储能器件,由5个具有不同电容值及耐压值的电容组成。发射端采用如图4所示的E类功率放大器,由STM32中内置的定时器输出PWM波,并合理设置死区时间以防止功率放大电路短路。调用另一个定时器,设置充电时间为1分钟,1分钟后停止充电,此时PWM波输出均为低电平,发送端停止工作。无线充电模块的耦合机构为一对互感耦合线圈,等效电路如图2所示,谐振频率为640kHz。控制部分的主要作用是控制充电时间以及控制驱动马达的运转,可选用低功耗单片机STM32,通过外接晶振提供稳定的工作频率以实现精确地控制充电时间。同时STM32最小系统单元的自带ADC模块可以持续地检测电容两端的电压,检测到压降后即控制开关电路驱动马达运转。

3.2系统测试

将充电装置和智能小车放置在水平地面上,充电一分钟后由定时器控制充电停止,检测到充电停止后,小车自动开始向前行进。由示波器测得STM32中I/O口发出的PWM波如图6所示,可以看出该PWM波设有合理的死区时间,可有效防止电路发生短路现象。

图7(a)所示为充电电压随充电电流频率变化的关系曲线,当频率远离耦合机构的谐振频率640kHz时,负载回路失谐,能量传输效率降低,接收端获得的能量减少。图7(b)所示为充电效率随收发端距离变化的关系曲线,可以看出当收发线圈距离小于4厘米时,充电效率几乎没有变化;距离大于4厘米时,随着耦合机构中耦合系数的减小,充电效率急剧下降。可见图7所示曲线与图3理论分析的结果一致。基于图7所示曲线的变化规律,在小车充电过程中,必须选择合适的充电频率和充电距离以保证电能高效地传输至接收端。

3.3案例实施

2019年春季学期,课程团队在2017级通信专业的1个教学班引入“无线电能传输系统”案例,将此案例作为通信电子电路系统型拓展案例。教师通过实验视频、实物演示使学生形成对无线电能传输技术的整体认识,之后对案例做总体分析。在此基础上,将学生分成3~5名学生组成的小组针对案例展开仿真分析及讨论,每名学生独立负责系统中的一个模块。学生通过自主设计并仿真该系统中整流、滤波、功率放大、耦合、信号发生等独立单元模块,可以更好地将课程所学的基本理论应用于实践。组员独立完成单元模块设计、仿真后,各小组探讨系统关键参数对系统传输效率和输出功率等性能指标的影响,并进行联合仿真。最后各组以总结报告、结果展示和课堂答辩的形式展示成果,实现小组间的取长补短和共同提升。

课后学生反映:通过该案例有助于了解学科的科技前沿,自然地建立系统概念,同时更好地理解系统所涉及的独立功能电路,拉近了理论和实践的距离。教学实践表明,课程配套的综合实验中,该课堂学生在通信电子电路系统搭建过程中更为顺利,分析解决问题和排查故障的能力更强。

4 结束语

无线电能传输技术具有安全、方便、非接触等优点,是目前研究的热点,并且构成无线电能传输系统的单元电路和通信电子电路课程基本理论有紧密联系。本文设计的“智能小车无线充电”案例,将课堂所学的基本理论与学科前沿应用紧密结合,使学生明确认识到课程所学在实际中的具体应用,深化学生对基本理论的认识和理解,进而以该案例新颖的应用背景激发学生的创新思维并提升学生分析和解决问题的能力。

参考文献:

[1] 车辚辚,余萍,程文清,等.基于能力培养和团队协作的通信电

子电路实验考核模式[J].实验技术与管理,2012,29(5):192-

194,197.

[2] 韩东升,车辚辚,余萍,等.基于“双主原则”的通信电子电路实

验教学探析[J].实验室科学,2014,17(1):195-197.

[3] 余萍,程文清,车辚辚“. 通信电子电路”团队合作实验教学探

索[J].实验技术与管理,2012,29(2):16-19.

[4] 吴元亮,徐勇,关宇,等.多向融合探究式教学法及其在“通信

电子电路”中的应用初探[J].工业和信息化教育,2015(1):13-

17,68.

[5] 王艳芬,王刚,陈世海,等.建构主义学习理论的教学模式研究

与实践——以通信电子电路课程为例[J].实验室研究与探

索,2018,37(7):211-215.

[6] 刘留,周涛,陶成.案例教学在无线通信专业的适用性研究

——以无线电波传播特性教学为例[J].教育现代化,2020,7

(9):115-117.

[7] 徐凯,何周阳,徐文轩,等.面向轨道交通的人工智能课程教学

案例库建设与实践[J].实验技术与管理,2019,36(5):15-20.

[8] 赵洋,胡亚伟.工程案例教学法在“PLC原理及应用”的教学

实践[J].实验技术与管理,2017,34(12):222-225.

[9] 罗朝明,唐鹏,刘硕卿,等.信息光电子学课程仿真案例教学平

台建设与实践[J].湖南理工学院学报(自然科学版),2021,34

(1):80-83.

[10] 余萍,韩东升,李然,等.案例式“通信电子电路”模块化实验

方案设计与实践[J].实验技术与管理,2019,36(12):174-177.

[11] 李星蓉,余萍,韩东升,等.通信电子电路实验考试系统设计

与应用[J].实验技术与管理,2020,37(7):19-21,35.

[12] Kurs A,Karalis A,Moffatt R,et al.Wireless power transfer via

strongly coupled magnetic resonances[J]. Science, 2007, 317

(5834):83-86.

【通联编辑:王力】