《破·地狱》,破纪录

作者: 永舟

近期上映的香港电影《破·地狱》,票房超过1亿港币,成为中国香港史上票房最高的华语电影。

“破地狱”本是盛行于广东、福建和香港地区的一种道教仪式。“破”指开启九幽地狱之门,让亡者重新获得光明,使其灵魂脱离地狱的苦难,顺利进入来生。

但几乎所有关于死亡的电影,讲的都是活人的事。帮助逝者超度,很难说是否真能顺利护送他们进入“下一站”。但对活着的人而言,告别是一场漫长、残酷,却十分有必要的甬道,供生者将那些爱恨与执念缓慢释放。

“以死道生”的主旨,在丧葬题材电影里都不少见,比如日本电影《入殓师》,2022年的国产片《人生大事》。《破·地狱》的难得之处在于,虽然同样以传统家庭成员的爱恨纠葛为脉络,却没有直白地对准人的情感困境本身,而是用破地狱这一银幕上罕见的传统仪式,将传统和现代性进行了一次重组和联结。

生之意

殡葬是门生意。

在现代社会,殡葬连接生者与死者的方式,首先是作为一种商业行为,是一种“形”的存在,这就与传统殡葬本身承载的“意”区隔了开来。因此,二者必然产生矛盾—现代与传统的矛盾,目的与本质的矛盾,神明与日常之间的矛盾。

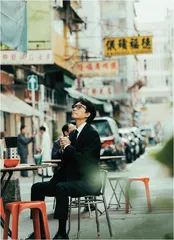

电影开头,黄子华饰演的男主角道生初入行时,就明确定位自己是一个商人,一个求财者。道生原本做婚礼,式微的行业趋势与萎靡的外部经济环境逼他转行,生活重压下,他的首要目的是赚钱。

接手传统丧葬铺面后,道生试图将它打造成一间多功能现代门面。他灵活、圆滑,尽量满足客户的各种需求。在他眼里,殡仪是服务业,自己就是服务行业从业者,最重要的职业素养是让客户满意。

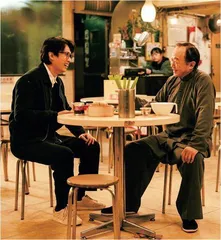

与道生对应的角色,是许冠文饰演的文叔。文叔代表传统,自我定位是手艺人和信徒,祖上世代都做“破地狱”发誓的“喃唔师”。

表面上,文叔守旧、固执、不善言辞,在家祭祖、吃素,讲究宗族礼法,寄托儿子“子承父业”,因“女人污秽”而不让女儿从事祖行。可他的内心深处是柔软的,他曾在妻子去世时想要自杀,对待女儿持心有亏欠。困住他的,不仅是父亲的身份,也是不敢忤逆的传统。

而道生呢,他在初期并不诚心相信“超度”这回事。他会把葬礼办得像婚礼,却因为没有足够了解逝者,闹了乌龙。他设计纪念品等周边产品,将化妆、穿衣等需要和尸体近距离接触的工作外包,只当自己是经纪人,对人死后的“另一个世界”,是没有领悟也没有信念的。

可道生对活人有感情,对人世间有情感。在历见了几起逝者家属的难以承受之重时,他的内心开始悄然发生改变。在操办葬礼过程中,他开始找到一个殡仪经纪人真正的价值:让死者体面离开,让生者充分道别。

衔接生者与死者的情感,将道生与文叔连接起来。二人开始理解对方的关键,是一个小男孩逝者。孩子因病早夭,母亲无法接受,不惜重金要用最好的楠木,将儿子的尸体永远保存下来。文叔起初强烈反对道生承接此单,因为在文叔心里,让逝者入土为安是一件庄重且必要的事,生者不能阻碍他去下一站。

可给小男孩处理尸体的过程,让分别持有两种死亡观的两个人逐渐靠拢,渐渐愿意去理解对方。

于是电影最后,文叔留下遗嘱,违背先例地要求女儿为自己“破地狱”。不顾同行嘘声一片,打破了“女人污糟”的传统残骸。另一边,原本因为害怕离别而不敢要孩子的道生,也迈出了悲观消极的心理障碍,重新面对女友和未出世的孩子,准备迎接一个新生命的到来。

每个角色,都最终破了自己的人间地狱。人间走一趟,那些留下来的东西,才是真正值得观照的。

死之志

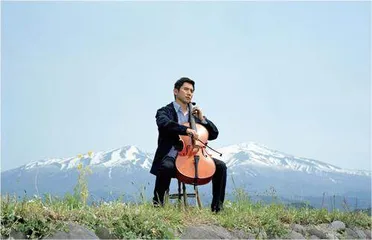

《破·地狱》上映后,很多人想到2008年的日本电影《入殓师》。

“入殓师”这种职业,在电影里被解读为“帮助他人踏上安稳旅程的人”。男主角小林,一个活在困顿之中,但未曾经历过生离死别等大喜大悲的青年人。他和《破·地狱》里的道生一样,最初对死亡也是“敬而远之”的。

而《入殓师》要讲的是,“冷静、准确、怀着温柔感情”地面对死亡,虽然看似是在处理身后事,其实是对生命的尊重。

在东亚人向来含蓄的文化理念里,死亡常常被裹上另一种生的寓意:去了天上、换一种方式陪着你。这不能说是一种对死亡的美化,但毋庸置疑的是,它极易被解构为由死亡出发的一场生命教育。

“借死聊生”,其实是不少华语电影在构建情感叙事上选择的切入点。通过生死来讲人世间的告别,讲人的爱与恨、执念和放下、释怀与消融,比如2024年9月上映的泰国电影《姥姥的外孙》。

与更传统的中式叙事不同,《姥姥的外孙》消解了儒家文化框架内的“亲情”,虽然主角一家人都是华人,但代际之间、同辈之间,也因为种种世俗纠葛,存在着微妙的疏离和冷漠。

在这样的情形下,死亡带来的“情感整合功能”就更为复杂,但也因此站在了更高一层的视角上。

在所有死亡带来的告别中,一个老人的离去,是最平静和沉重的。因为衰老和疾病本身,已经导致家人及老人自己对死亡这件事做出一定的心理准备,但也因为老人生命的长度,导致生者与之的羁绊更为浓厚和绵长。

几乎所有关于生死别离的故事都在告诉我们,衰老是一场漫长的告别,死亡是句号,但不是最终章。遗忘才是生命真正的终点。

对于非宗教性质的儒家文化而言,这其实是一种生硬的、柔弱的慰藉。不论是《破·地狱》里的“下一站”,《入殓师》里将死亡形容成一扇门,“象征着另一段旅程的开始”,还是《人生大事》里把小女孩外婆的去世比作去了天上,都是一种消解死亡沉重性的中式寓言,这也确实是一种更符合东方价值序列与美学的死亡教育。

在情感上,它也让人们从生离死别的重压上短暂脱身,得到一丝舒缓和安抚。可在伦理上,对死亡和离去的一些“柔软的共识”,也许会主动或被动地让位于另一些更显性、更硬朗的东西。

一场酣畅的东方之舞

大部分中式的传统丧葬仪式,其实都有表演的成分。正如《破·地狱》的英文片名“TheLastDance”—最后一舞,最后一“秀(show)”。

不论是演给外部众人看,还是演给死者亲属自己,仪式走完,操作者的任务也完成了。至于死者、亲属和看客,他们各有各的信仰,也各有各的隐秘的迟疑。

比如文叔的儿子郭志斌。他虽然继承了父亲的职业,却对喃唔师傅身负的使命感和信念并无了解和认同。他会在做法事的时候偷偷看球赛,也会为了儿子的学校积分“背离祖宗”地去信基督教。他内心的唯一信条,是现实。

而郭志斌的妹妹郭文玥,有着与父亲更深重的情感羁绊。女儿自幼以父亲为偶像,却因为破地狱法式传男不传女,而持续怀着对父亲“重男轻女”的怨念。守旧的父亲一口一个挂在嘴边的“女人污糟”,也引发了父女之间无数次矛盾和争吵。

与大部分叙事对中式家庭感情的描述一样,和解最终来自疾病和死亡。

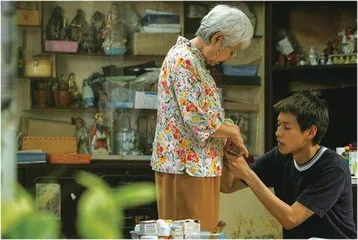

文叔忽然倒下后,哥哥郭志斌咬咬牙选择了自己的小家庭,为了给儿子更好的教育,毅然离家,带妻女出国。儿子走后,陪在半瘫痪父亲身边的只剩下女儿文玥。对于哥哥的撒手不管,文玥感到又怒又怨,她无法做到像哥哥一样撒手不管,但也无法坦然接纳父亲对自己的排斥。

洗澡时,文叔惯性式脱口而出“女人污糟”,拒绝让女儿帮助自己脱衣时,文玥终于爆发,对着父亲大喊:“现在能照顾你的只有我了,你儿子不要你了!”

不论付出多少,总会被身为女人的身份压住,这与许多东方叙事里对传统家庭里隐忍失落女儿形象如出一辙。也像《姥姥的外孙》里,从头至尾不曾参与遗产争夺的女儿,只是默默地照顾病重的母亲,陪伴她度过生命最后的日子。

一个老人决意要反思的时候,也是其生命将走到终点的时候。在《破·地狱》中,文叔的反思来自他的遗书。而他最后也松口,让女儿来为自己送行,既是对传统守旧的自己的打破,也是对女儿迟到的歉意和肯定。

我们很难说清楚,是因为衰老和死亡带来了反思,还是因为反思让生离死别显得真正庄重和可敬。死亡留下的思考,并不能真正厘清一个大家庭内经年累月的纠葛,却能统一在世者的情感基调,达成一种情绪审美上的东方一致性。就像在文叔葬礼上,老友明叔嘱咐郭志斌郭文玥俩兄妹:“在这个场合就不要吵了。”死者为大,个体内心隐秘的遗憾和积郁,都只好“放下”。

但遗书里无声的文字,病榻前微弱的低语,那些无法亲口承认的亏欠,那些难以说出口的爱与歉意,真的能被含蓄和内敛的审美借口弥补吗?

再去看文玥最后为文叔做的那场破地狱仪式。女人单薄的身体穿上宽大的红衣,在烈焰中有力挥挞,大声呐喊,动作遒劲,音乐恢宏。但随人物恣意挥舞的,不仅是对父亲的不舍与悼念,一种由恨意滋长出来的责怪与埋怨,也火星四溅。

仪式到最后,镜头只对准她一个人。在此时此刻的世界里,她独自完成了对老父亲真正的告别。她与父亲二人独自的战场,也在无声的硝烟中结束了。所有的仪式,都在情感活化的一瞬间真正具有了感染力。所有的告别,都在生者释然和放下的那一瞬间,具备了真正力度。

但这份力度,不该仅有原谅和温存,也该有不会随着生命逝去而消失的怨怼、不甘与不忍。对生活在家庭和社会织网中的具象个体而言,爱之切本来就可能伴随着责之深。死亡和告别带来的笼合,即便看起来是一次彼此理解和体谅的机会,生命本身承载的复杂性和深度,也不会被混沌、粗暴的亲情公式所简化。

舞起来,是为了真正地放下,更是为了真正的表达。