淹没在水波中的记忆

作者: 熊芯

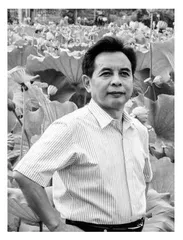

熊芯,本名熊昕。中国作协会员,重庆作协全委会委员。二十世纪九十年代初开始创作,发表小说、报告文学、散文80余万字。出版有《背佚》《爱的佳醇》《故乡的味道》《时光流淌的天星》等小说和散文集。作品见《百花园》《重庆文学》《红岩》《乌江》《岁月》《西部文艺》等。

故乡的河流

故乡不沿江不靠海,只有一条河流逶迤穿越村庄。她是生命的摇篮,是神秘的储蓄器,是生活的见证者,是涌动中的大地血脉。

这条河叫大溪河,从遥远的金佛山走来,经过喧嚣的城市,淌过寂静的森林,千回百转形成一个大大的Z字形。Z字形中央,经长时间的冲刷,形成巨大的冲积扇,成为三面邻水一面靠山的天然半岛。整个半岛差不多就是一个村庄,我就出生在树林葱郁,翠竹环绕的岛上。

从高峰崦俯瞰,连绵起伏的群山,层层叠叠的梯田,目力所极之外无法探视河流的存在。只有近距离,才能感受到密林深处日夜奔流的大溪河。

村庄在竹木掩映的大溪河两岸,一座古老的石拱桥将河的南北两岸交通,承载着两岸乡邻的血脉情感,传递着生生不息的人文情怀。

南桥头有棵黄桷树,谁也不知道这棵树有多少年了,枝干粗壮,树形奇特,悬根露爪,蜿蜒交错,古态盎然。枝叶茂密,大枝横伸弯直,小枝斜出虬曲。叶如翠伞,油光绿亮。从下往上看,树冠如盖,遮天蔽日,渗出绿光点点,宛若星辰;从上往下看,卷起叶浪千层,连绵碧涛,微风徐来,飘落两三片老叶,抬眼望去,又生八九枝新芽。黄桷树一直在新生与老逝间循环,半树落叶,半树新芽的景观随处可见。这样诗意盎然的画面,在我的故乡年复一年,日复一日地循环。

一个人对于一条河流的记忆到底能持续多久,我无法知道,但默默流淌的大溪河深藏的秘密却时时撞击着我的心房。

一场透雨,蛰伏了一个冬天的土地开始脉动,万物已听到春的呼唤。菜畦里肥大的菜薹绽开金黄的菜花;出土的小蚂蚱开始现身,似火星四溅;蜜蜂在樱桃、桃花、李花、杏花间嗡嗡飞舞。人们脱掉厚厚的棉袄,在杂物间取出农具开始修缮,嘴里哼着遥远而古老的歌谣,庄稼人沉闷一冬的激情伴着春姑娘的脚步开始复苏。

这时候,父亲取下挂在柴室里的犁铧,用旧布擦拭灰尘,然后点上一支土烟,扛上犁铧,牵着水牛,沿铺满黄桷枯叶的石拱桥,向大溪河岸边走去。我悄悄尾随父亲,但父亲背后好像长了眼睛,心情好的时候,转身向我投来慈爱的微笑;心情差时,扭头向我吼叫:“泥烂稀兮的,跟着凑热闹干什么?”我知趣地停了脚步,站在空旷的田埂上,环视广袤而又充满盎然生机的原野。微风细雨中,人们头戴斗笠身披蓑衣,肩扛犁铧手牵水牛,纷纷迈出家门,向涌动的田野走去。

父亲不紧不慢行走在草木初发的乡村小路上。太阳满满地堆在父亲肩上的犁铧上,犁铧像一面镜子,反射出冷艳的光芒。走到田边,父亲放下犁铧,摁在饱满的水田里,在田边随意折一根枝条,给牛套上枷,“嘘哧嘘哧”地赶着牛,开始一年的希望征程。

层层叠叠的梯田里,到处是晃动的人影,远远就能听到赶牛的吆喝声。一张又一张的犁铧插进泥土里,泥巴上长满了厚如棉被的紫云英和铁腥草,每翻一犁泥土,阳光射在泥土与紫云英铁腥草间隙的犁铧上,透过浑浊的泥水折射回来,河边的树梢、竹叶上就有数不清的光斑在摇晃,像村庄里的一个个不着边际的游魂。空气的成分陡然变得复杂多义,那是青草混合泥土、牛类混合汗水的气味,这种气味成为庄稼人生活的枝丫,早已深埋在他们身体的某一个皱褶处。

一张张犁铧在村庄的土地里像鱼一样游动,几只黑色鸟儿好像并不怕人,鼓溜溜转动圆圆的眼睛,一会儿飞到牛背上,一会儿落在田埂上,伺机哄抢犁铧翻动后出现的虫子和蚯蚓。

雨过天晴,天空蓝得纯粹,朵朵白云,像洁白的柳絮一样在天空慢慢游弋,成群结队的燕子在空中飞翔呢喃。村庄撕开伪装,枝枝节节,都在响着爆芽的声音。直到日落黄昏,家家户户冒着炊烟,汉子们才赶着牛回家准备吃晚饭。

晚餐极其简单,一碗清淡玉米羹,几个粗糙的桐子叶麦粑,再加上几碟咸菜,家庭条件好一点的,偶尔有盘包心白菜炒的腊肉。了草吃过晚饭,人们又开始准备下田扯秧苗。

汉子们每人腰间扎一把稻草,伴着“嘭嘭嘭,哗哗哗”的水响,汉子们边扯秧苗边摆婆娘家的那些事,山村的夜色时时被朗朗笑声打破,蛙声似乎也在为勤劳的人们助阵,叫声此起彼伏,几只萤火虫在不远处闪烁着。远处一只狗叫,引得河两岸的狗都跟着狂吠。当月亮升到半空,人们才伸伸懒腰,长长叹口气,把秧苗整齐地码在田埂上,走向大溪河,洗净腿上的稀泥,拖着疲惫的身体回家。

倦意感一阵阵袭来,汉子们身子刚落在床上,便响起如雷的鼾声,这声音很远很远都能听到。此刻,明晃晃的月光洒在大地上,除了偶尔有几只虫子发出微弱的声音,整个村庄显得那样的平静安宁。

大溪河的润养,村民们在感到生活清苦的同时,也感受到大溪河深沉的爱带给他们的幸福和温暖。村民们有这样的说法:天干三年不饿饭,水旱三年饭死人。意思是,有滔滔不绝的大溪河水的浇灌,加上地势平坦、土地肥沃,适宜种植水稻和各种杂粮,即使是饥馑的年代,村里也没因缺粮而饿死人。

土地承包到户,人们守护着自己的承包地,像绣花一样比试着经营打理自家的土地,怕自家地里的庄稼长势不好,遭别人戳脊梁骨。他们把满腔热情和殷切的期盼,抛撒在自己深爱的土地上,为视如命根的土地挥汗如雨,谱写出一曲曲动人的歌谣。

大溪河是养育村民生命的母亲河,更是孩子们依恋玩耍的乐园。

小候时候,我和伙伴一起在大溪河游泳,嬉水,玩水仗,打水漂,玩累了就躺在细软的沙滩上晒太阳。在似梦非梦中,任凭思绪飞翔。那时,总是在想:这条河流来自哪里,流向何方?偶尔,突发奇想,河流为何不走直路,偏偏要曲行?长大了,我慢慢才知道这条河流源自金佛山,流经乌江在涪陵与长江汇合后最终归于浩瀚的大海。对于河的路径选择,也许走弯路才是自然界的一种常态,当遇到各种障碍的时候,绕道而行避开路障才能最终抵达目的。为此,让人想到:人生也莫过如此,怀着一颗平常的心看待生活中遇到的坎坷和挫折,不是正如河流一样,经过艰难险阻最终才能抵达人生的彼岸吗?

基于这样的认识,多年后,我才明白,平凡的父亲为什么对故土如此眷恋。

勤劳善良的父亲,把一生都交给了他钟爱的土地,但他从来就没料到,最终他会失去视如生命的土地。当大溪河上要修建汤盆水电站的时候,听说要占地,房屋要搬迁,他高兴得几天几夜睡不着觉。在他看来,我家的土坯房淹没后会住上砖瓦房,自己愿意的话还可农转非。然而,当大坝合龙,开始蓄水的时候,眼看自己曾经熟悉的村庄,自己耕作一生的土地一寸一寸被水淹没的时候,父亲失望地哭了,哭得是那样的伤心无助,甚至悲恸欲绝。

很长一段时间,失去土地的父亲沉默寡言,经常毫无目的地在大溪河岸站立很久很久。我担心父亲长期这样会憋出病来,妻子生孩子,我把父母亲接到城里来,但他在城里没住多久,总是找各种借口,经常跑回老家去。我拗不过他,也只好任由他一个人回到了老家。

周末的时候,我总是抽时间回去看望他老人家。每次回家,他都把我当客人一样,小心翼翼地待我。有一次,我问他:“为什么不愿意在城里住?”他说:“你们坐在滑石板上,出门喝水上厕所都要掏钱,乡下生活自由自在,也用不着花那些冤枉钱。国家每月给失地农民一点钱,自己开荒种点小菜,日子过得舒坦踏实。”话虽这样说,但父亲的心结并没有彻底打开,他内心深处对于自己曾经深爱的土地淹没在水波中,感觉仍是那般的无助和失落。

更大装机容量的大溪河水电站建成,汤盆电站被彻底淹没水中。伴随水位的升高,村庄的范围变得越来越小,父亲的内心世界越来越复杂,越来越难以释怀。

父亲病了,他曾经强大的内心和村庄一样再次被河水浸泡,父亲67岁那年,带着抱怨和遗憾走完了他人生的最后行程。

父亲葬在大溪河岸边,他出生大溪河边,喝大溪河水长大,在大溪河边劳作耕耘,生育后代,他从故乡的泥土走来,最终归于他钟爱的泥土,或许,他躺在这条孕育他生命的河流岸边,默默地凝望河水的奔涌,静静地聆听河水的流淌,在天国才不会感到寂寞。

汤盆撵圈

很多时候,我脑海里总是飞翔着一群鱼,像天空列队南飞的大雁,在内心深处留下黯淡的影子,填充了我多少寂寞枯坐的夜晚。这样的时候,我总会听到穿越峡谷流水的轰鸣,眼前浮现瀑布一样翻滚的洁白浪花,肌肤触摸清澈冰凉河水的情景,这种遥远而又近在咫尺的错觉感,就是对生我养我的故乡汤盆的真实怀念。

我不知道先人们为何给这个地方取名汤盆,在逼仄的河岸,除了一尊巨石上有一串排列齐整的水凼,无论天晴下雨,汪汪清水不见多也不见少,高处看酷似嵌入石头上的几具掏菜盆外,我几乎找不到与此名相符合的其他理由。

汤盆是天神留下的脚印。祖辈们都这么说。

小时候,经常听长辈讲汤盒的故事:李冰父子建都江堰,一日,父子外出视察水情,孽龙趁机挣断锁链冲出宝瓶口,化为一股黑烟试图东山再起。孽龙见大娄山青神峰,岩石坚硬,尺寸合适,又相距三峡不远,孽龙欲将青神峰堵住夔门截江,让蜀中变沧海,淹没二郎庙。

孽龙将青神峰拖至南川,被二郎神发现,二郎神跳上云端,变成金鸡,拍翅啼叫。霎时,雄鸡此起彼落应声而和。听到鸡叫,孽龙十分惊慌,往一下看,快到夔门峡口,随即将青神峰摔入“峡口”栽入水中,可是,孽龙左拦右堵江水仍然往外流,慌乱中,忽听云端一声大吼,全身披挂的二郎神俯冲下来擒住了孽龙。

青神峰被二郎神点化成金佛山,汤盆巨石上一串水凼,正是二郎神与孽龙搏斗留下的脚印。

毕竟是传说,在我看来,被称汤盆的地方,河中央一块镂空巨石,看似一只水桶,也有人说像一个半球,这里才是我童年最值得留恋的地方。

大溪河在村口转了一个弯,流经乱石林立的狭马石,温驯的河水忽然奔涌咆哮,左奔右突,撞击石头发出轰隆隆的声响,流水像耍魔术一样在乱石丛中消失得无踪无影。

狭马石两岸壁立陡峭,上顶云天,危峰兀立,令人生畏。谷岸森林葱郁,草木葳蕤,雾气缭绕。谷底巨石嵯峨,嶙峋起伏,似万马奔腾。狭马石沟壑纵横,丰沛的水资源,原始的状态,让人望而却步。

在缺衣少食的年代,也有胆大者,雇人用麻绳悬空落入狭谷伐木倒卖,两三人合抱的枞树、柏树、枫树在“砰砰砰,咚咚咚”的砍伐声中轰然倒地。他们将麻绳一头拴在悬崖边的树干上,一头系住木材,缓慢从谷底将木材拉上来,一节节粗壮笨重的木料在杂草丛生的岩石上撞得嘭嘭直响,眼看一根木料就要被拉上悬崖,不料麻绳被锋利的岩石磨断了,顿时,圆木和人一并滚入谷底……

狭马石的原始森林是什么时候被砍伐殆尽的?没有人能说清。遮天蔽日的大树被毁掉了,河谷里光秃秃的石头上,偶尔有几只孤鹰从蓝天俯冲谷底站在兀立的石头上,发出凄厉的叫声,令人毛骨悚然。

村民们影响着大溪河,大溪河两岸悄然发生变化。人们向大溪河索取同时,大溪河偶尔也露出了狰狞的面容。

1989年大溪河洪水,村庄里的部分土地和房屋被洪水吞噬。在水的带动下,熟悉的一成不变的大地上,那些曾经温顺的石头和泥土,突然变得陌生起来,恐怖起来,它们全然不顾乡亲们的大惊失色与捶胸顿足。泥石流所扮演的,就是“换地”的角色。仿佛有一张看不见的大口,在疯狂地噬咬着村庄的山地,那些山地一大块一大块地,倒塌下来,加入进去,成为泥石流的新生力量。那些低处的土地,全都被泥石流带来的泥沙所遮蔽、覆盖。泥石流赶走了庄稼,占领了土地,即使曾经生机盎然的田野,一下变得荒凉起来,冷漠起来。它经过的地方,无论是高地,还是沟壑,转眼之间,一律变成了广阔的河滩成为一片废墟。在这些堆积起来的泥沙上面,连最坚韧的草,也不愿意多长一棵,更难以长得大一些,健壮一些,更别说把它还原成土地看到所想看见的庄稼。

泥石流消失之后,大溪河又恢复了它的温顺。看着满目疮痍的村庄,每个人脸上都显示出一副无可奈何的表情。一些被洪水冲垮的房屋建到离河岸更高一些的位置,那一幢幛新的楼房,是在乡亲们痛苦的泪水中完成的,让乡亲们体会到了自己的渺小与大自然的强大。