侗族地区传统生态文化研究

作者: 李艳春

摘 要:少数民族的生态文化在本质上是人与自然之间的关系问题。尊重人与自然和谐发展,是少数民族处理人与自然关系的核心,也是和谐社会体系建构的一个重要内容。侗族地区传统生态文化研究是对侗族乃至全国其他少数民族地区日益严重的生态危机所做出的积极回应,对构建具有中国特色的民族生态文化体系具有非常重要的学术意义。

关键词:少数民族;生态文化;和谐发展;侗族地区;生态伦理

生态环境问题是中国乃至世界都极为关注的一个问题,也是人类社会亟须解决的重要问题之一。党的十八大对“生态文明建设”做了系统论述,并且提出了五位一体的总体布局(经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设)。这是我们党构建和谐社会的一个重要内容,也是实现中国梦的基本条件。生态文化的构建能够更好地发展中国的经济,尤其是少数民族地区的经济和文化,能够更好地提高少数民族地区的物质生活水平,使少数民族地区能够更快地与全国较发达地区发展同步。笔者以侗族为例,阐述少数民族生态伦理文化的构建。

一、侗族简介

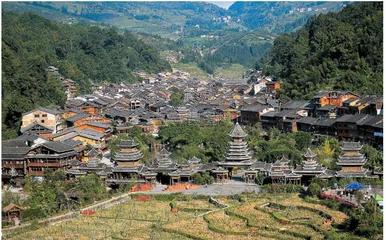

侗族是一个传统又古老的民族,是一个爱美并且善于创造美,具有浪漫诗情的民族。侗族现主要聚居于云贵高原地区、湖南与广西壮族自治区的交会处。侗族区域(侗寨)大多坐落在山泉比较充足的地方,因为侗族人认为水是生命之源,侗族老百姓饮水只喝井水,这是他们多年形成的习惯。侗族不仅拥有丰富的物质文化,例如风雨桥、侗族鼓楼、侗寨等,还有丰厚的精神文化,例如侗族大歌、侗族戏曲、侗族款文化、侗族节日等。如果人们能够亲身体验到侗族的美、侗族的居住环境,了解侗族的信仰、崇拜、禁忌等,就会深深地感受到侗族人世世代代积累下来的尊重自然、与自然和谐发展的生态伦理观念。在侗族的自然观中,认为大自然就是一个生机勃勃的有机体。当然,自然是人类生活的重要基础,在他们的自然观中也体现了人与自然相互依存的关系。侗族人强调保护和尊重自然,从而形成了独特的生态伦理观。

二、经济发展与生态文化保护的关系

受自然和历史的影响,对偏远、经济落后的少数民族来说,只有践行“发展才是硬道理”的理论原则才能解决现今存在的问题,才有机会赶上中国较发达的地区,侗族也不例外。现如今工业化、城镇化迅速发展,民族地区的生态环境却遭到严重破坏。我们必须牢记在发展经济的同时,还要保护好生态环境。生态是侗族以及其他民族同胞赖以生存的最根本、最有利的资源,如果最根本的生态资源都被破坏,发展便无从谈起。

侗族的生态环境虽然保护较好,但还要以提高百姓的物质生活水平为基础,制定相关的规章制度、合理的生态环境保护政策,结合各地区实际情况,给予侗族地区更多的生态文化补偿。现如今,侗族工业化刚刚起步,处于工业化发展的初级阶段,生态环境从总体上来看保护得还算是较好。工业化初期经济发展缓慢,在侗族地区既要加快推进工业化的进程,满足人民物质生活上的需求,还要保护好此地区的生态环境,因此面临着多方面的压力。

侗族地区可以结合本地区的经济实际发展情况,与当前的生态环境保护相结合制定出相应的生态环境保护措施,为地区的经济发展和生态环境保护提供一定的保障。正确处理好生态环境保护和经济发展之间的关系,决不能以牺牲宝贵的环境为代价。

三、侗族生态伦理观研究

生态伦理观不仅需要人们对现实环境多加关注,而且需要人们对传统的生态伦理知识有一定的认识与了解。在人类历史上,不同的生态环境产生了不同的生态伦理观念以及文化形式。每个少数民族都有着自己民族特有的、丰富的生态伦理思想与观念,在处理人与自然关系问题时,他们的生态伦理观念无形中就在现实的实践中得到充分展现。

侗族是我国少数民族中一个古老的、人口较少的民族,有着较好的生态文明理念。受所处的地理环境、区域及其独特的历史发展过程影响,侗族向来以山美、水美、人更美闻名,人们走进侗族地区首先映入眼帘的便是一幅人与自然和谐相处的画面。

在长期的历史发展过程中,侗族的老百姓在日常生活中创造出了与他们的环境相适应的一种文化,专家学者把这种文化称为“绿色文化”。在侗族的传统文化中,有不少关于生态文化现象和习俗的内容,包括节令祭、春赏花、夏令社、秋祭祖、冬祭灶等,具有浓郁的生态色彩和深刻的生态伦理意义。他们认为人与自然应该和谐共处,也正是这样的观念让他们把生态环境保护视为人类的基本责任。

(一)侗族传统生态伦理观形成的主要原因

1.侗族环境习惯法的作用

所谓侗族环境习惯法就是指由整个侗族群体制定出来的以环境保护为主旨的法规,在某些方面具有一定的强制性,在一定程度上起到了保护生态环境的作用。

2.节育的生态伦理观念

侗族同胞认为环境的好坏和人口有关,当人口的数量超过了环境的承受力时,环境必然会遭到破坏。因此侗族人实行节育,提倡节育理念。

3.对自然持有畏惧和崇拜的心理观念

侗族人崇拜树木,把树木当做生命的起源,每个侗族寨子都会有一个“风水树”,这棵树必须是最高大、最古老的。侗族人认为这棵树已经有了灵性,变成了一棵“神树”。因此,在寨子中就自然而然形成了对树木的禁忌,任何人都不能随便砍伐树木,这些禁忌在客观上起到了保护生态环境的作用。侗族人还有对动物的崇拜,认为动物与人是同源,他们不杀生,主张保护野生动物。

(二)侗族传统生态伦理观的启示

1.树立万物平等理念

人与自然关系处理的效果直接决定了人类文明是否可以健康发展。近几个世纪以来,人类无节制地从大自然获取物质资源,进而导致了人为的生态危机,这也直接影响了人类赖以生存的家园,人类面临着前所未有的生存考验。面对这样的现状,人类开始反思,并且积极探索能够实现人与自然和谐共处的有效途径。侗族文化中的宗教信仰、生态意识以及环保习俗,都把人与自然之间的关系看得非常重要,人的生产生活离不开自然资源。不仅如此,侗族的信仰、相关禁忌习俗实则对生态环境的保护起到了道德约束的作用。

2.重视传统民族文化

随着科学技术以及全球化经济的快速发展,能源损耗越来越大,生态环境持续恶劣,迫使人们反思过度开发所带来的负面作用,人们也期望找到解决问题的根本方法。然而仅仅依赖科技来实现生态危机的解除是行不通的,这种方法无法从源头上解决问题。生态保护应该从人心入手,改变人的心态。侗族人重视人与自然的关系,这种文化深入他们民族的骨髓,作为印记停留在一代代侗族人的脑海中。

3.加强生态文化宣传与教育

加大生态文化宣传与教育的力度,让生态意识深入人心。当前,生态保护刻不容缓,保护生态不是一个人、一个地区、一个民族、一个国家的事情,应该是全人类的事情。生态文化理念只有深入全体社会成员的思想,内化于心外化于行,才能真正发挥作用。例如,侗族会由有威望的寨老等人出面,倡议和实施生态保护措施,每年的春秋两季,全村会聚集于鼓楼,由寨老修订和宣讲相关条例,这已经成了不成文的规定,这种宣传非常有价值。此外,相关部门还可以充分利用互联网新媒体,扩大传播面和传播范围,进一步促进生态文化的宣传与教育。

四、结 语

人与自然之间具有密切的联系,人类来源于自然,自然是人类的生命之源,也是人类永远享受幸福生活的重要保障。侗族同胞的生态伦理思想和价值取向,对保护侗寨以及整个民族的生态环境起了重大作用,同样也对维护整个国家的生态伦理建设起着重大的借鉴作用。

(拉萨师范高等专科学校公共教学部)

参考文献

[1] 李培超,张天晓.追踪“生态关怀”的足迹:中国环境伦理学三十年述评[J].江苏社会科学,2009(1):232-238.

[2] 王玉玲.论少数民族地区生态环境利益补偿机制:以云南省迪庆藏族自治州为例[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2006(3):35-41.

[3] 布朗.生态经济:有利于地球的经济构想[M].林自新,译.上海:东方出版社,2003.

[4] 曾繁仁.试论人的生态本性与生态存在论审美观[J].人文杂志,2005(3):77-83,161.