新兴木刻运动中的木口木刻版画探析

作者: 卿玉剑

摘 要:20世纪30年代,由于革命斗争的需要和进步青年的响应,鲁迅倡导了新兴木刻运动。自此,木刻家进行了大量的木刻探索与实践,以期通过普及、宣传、教化开启民智,进而推动社会革命。目前,学界多将研究讨论的重点集中于新兴木刻产生的历史语境、题材、图像学意义等方面,实际上这一时期部分木刻家已经开始了木口木刻技法的实践,而这一源于西方的木口技术为什么会在这一时期被中国木刻家使用的问题并未引起太多关注。本文通过梳理相关史料、图例征引,剖析该问题的发展根源及深层归因,力图为中国现代木刻的研究提供新的路径。

关键词:新兴木刻运动;木口木刻;版画实践

18世纪英国的托马斯·毕维克(Thomas Bewick)使用了木口木刻技法,这是关于木口木刻最早的记载。19世纪法国的古斯塔夫·多雷(Gustave Dore)将其推向了技术的巅峰。木口木刻技艺精巧,适于书籍插图的排版,从而在欧洲盛行并被广泛用于印刷传播,后也成为艺术家用于艺术创作的媒介方式。20世纪30年代,这一技法在中国的新兴木刻运动中被部分木刻家作为创作手段。本文对新兴木刻运动时期,鲁迅向中国木刻家引介木口木刻的举措、创作条件及创作的相关作品进行探析,由此梳理木口木刻技法在中国现代木刻创作中的现实意义。

一、鲁迅引介国外版画作品及其影响

鲁迅为了推动新兴木刻运动的发展,收藏了大量的作品,并利用刊印画册、组织讲习会等举措进行推广。其中的作品一方面来自欧洲,另一方面来自日本。由于当时师资、材料匮乏,这些刊有国外木刻的作品集和杂志,成了青年木刻家的主要参考范本。尤其是英国的达格力秀(E. F. Daglish),日本的永濑义郎,苏联的法复尔斯基(V. Phavorsky)、克拉甫钦科(A. I. Kravchenko)、毕斯卡莱夫(N. I. Piskarev)等人的木口木刻作品,其中缜密的线条、严谨的创作方法及表现的现实主义题材,具有诸多借镜之处。鲁迅引介国外作品的原因有二:“中国制版之术,至今未精,与其变相,不如且缓,一也;版画只用最广,虽极匆忙,顷刻能办,二也。”[1]“精”是因为他建议“开手之际,似以取法于工细平稳者为佳耳”[2]。木口雕版恰好具备细腻的线条、丰富的灰层次。早在1929年新兴木刻运动开始酝酿之际,鲁迅与柔石等人以“朝花社”名义出版《艺苑朝华》五辑。《艺苑朝华》的多篇“小引”中提到了木口雕版技法,介绍了其起源及版材特质。《近代木刻选集》(2)的“小引”分析:木材的切割方法有两样,使用后产生的效果也不同。“后一种是木丝之端,攒聚起来的板片,所以坚,宜于刻细,这便是‘木口雕刻’。”[3]1930年出版的《士敏土之图》,1934年出版的《引玉集》,里面都有木口作品。

鲁迅引介的版画作品是他精心选择过的,从引介的技术角度看,有木面木刻,也有木口木刻。中国木刻家深受新技术感染,如黄新波、古元受毕斯卡莱夫的影响,刘岘对法复尔斯基的借鉴,罗清桢以《士敏土之图》为自己入门创作的参考范本,他们的作品一改以往的粗糙,转变为细腻的风格。从艺术性和思想性层面来说,鲁迅是为了让木刻家“采用外国的良规,加以发挥,使我们的作品更加丰满”。所谓“丰满”,一是让木刻家从艺术媒介上拓宽视野,学习国外作品的严谨造型,认识到素描是木刻的根源,要雕法工细而不流于粗陋,让作品更加具有艺术性;二是为了引导青年木刻家关注现实主义,反映劳动人民,把它当作革命的手段和一种新的艺术事业来看待。

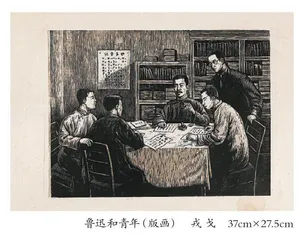

1931年,鲁迅在上海举办为期6天的木刻讲习会。13位学员中唯独郑川谷带来了一套“彪仑(Burin)”刀进行木口木刻的练习,并用木口刀雕刻了一幅湖光山色的风景版画。这应是新兴木刻运动中较早的木口技法实践,作品稚嫩的技法并未显现出雕刀与版材的特质。1932年至1935年,黄新波、罗清桢、刘岘、李桦等人有着密切的交往,多人东渡日本留学或交流,他们更为直观地学习和训练木口木刻,添置了更专业的刀具,作品面貌也趋于成熟。

二、新兴木刻运动中木口木刻版画的用材

版材、纸、油墨、刻刀、墨滚等是木口木刻版画的必备材料。

版材有枣木、梨木、黄杨木,中国传统雕版使用的大多是易于收集的梨木、枣木等果木。纸张的种类也有很多种,如自制的土纸、连史纸、宣纸等。最难解决的是刀具的制作,刀口的特殊性要求木刻家具有较高的制刀工艺,如在罗清桢、李桦、黄新波等人的作品中,有着明显的单刀、排线刀、圆口刀的印痕。在中国新兴木刻运动发展的过程中,木刻家及木刻团体为了给创作提供保障,做了诸多努力。内山书店的贡献是多方面的,刀具、版材、油墨多种材料出售。许广平曾感慨:“当讲授木刻的时候,也真可怜,中国除了刻图章用的一头尖角一头平角的刻刀之外,几乎什么也没有。木头用那一些,也是没处去买的,除了内山书店有现成的之外,要自己去找寻,刨光。”[4]鲁迅曾在1934年致沈振黄的信中提道:“至于雕刀,版木,内山书店都有寄售。”[5]还有一种方式是自制刀具,中国传统雕版中的铁匠已具备了自制刀具的能力。1932年,罗清桢使用雨伞上的铁支撑打磨成雕刀[6];1939年,罗清桢在广东百侯镇将原是修理工的杨亚昌培养成制造木刻刀的专家,并制作出了排线刀,多地木刻家纷纷求购。用伞骨磨制雕刀,1938年延安鲁艺也运用了同样的制作方法。“师生们自己动手制作土纸,挖窑洞、盖画室,用枣木制作木口木板,把伞骨、发条磨成木刻刀。”[7]1940年,浙江木刻用品供给合作社成立,有铁匠二人,木工、刀柄工各一人,生产效率得到提高,品种精良,销路扩至全国。从无到有,从粗糙到精制生产,材料不断完善改进,使得木刻作品愈发凸显出材质所带来的细腻丰富,对于木口木刻媒介语言的掌握也愈加成熟。

三、新兴木刻运动中的木口木刻版画简析

关于新兴木刻运动中的木口木刻作品,学界关注较多的是刘岘的作品,他从1930年至1990年一直坚持使用这一技法创作,且作品数量颇丰,他也是在延安时期唯一获得毛泽东题词称赞的木刻家。刘岘大量使用木口版材进行创作是他在日本求学之后,1938年回国投入抗日宣传,创作逐渐关注战时生活,如《巩固团结 抗战到底》《伏击敌火车》《陕北小景》,也关注延河风景、活动。1940年,在边区大生产自救运动中,他用精细的木口技法为边区钞票刻制了纹样。这一时期,其他艺术家也创作了许多木口木刻版画,质量普遍较高,并且他们的创作方法明确,造型能力较强。1933年罗清桢的《爸爸还在工厂里》、1934年的《韩江舟子》均技法娴熟,画面布局严谨。1937年抗全面战爆发之后,他的创作转为以抗日战争题材为主,绘刻了大场景《抗战三部曲》。1937年的《古松荫下》刀法愈发细腻,从呈现的刀痕来看,工具已然很专业了。1939年《乘胜追击》中奔跑的战士、云卷云舒,在他的刻刀下变得层次厚重且造型严谨。胡其藻1935年的作品《怀春》中人物、桌布、花的塑造偏向装饰感,但是远处的窗格融入了细腻的排线,形成了重灰色块,与前景构成了一种矛盾的视觉效果。李桦1937年的连环画《父子间》,整幅画面几乎全是使用排线刀完成的,灰层次高度概括,人物动态、神情刻画生动,一改以往木面木刻灰暗的氛围。1939年,浙江省战时木刻研究社副社长万湜思在丽水筹办木刻函授班,与李桦、黄新波同为分区导师。从技术上来看,他应是从欧洲版画作品中有所取法,产生了《炸后》《向白山黑水间的战士致敬》等作品。荒烟1941年的《搜索残敌》,以精细的木口木刻面貌享誉中外,《末一颗子弹》《一个人倒下去,千万人站起来》描绘了抗战的壮观场面,具有史诗般的怒吼。万湜思与荒烟的作品在当时已经达到了一定的高度。除此之外,这一时期还有一些木刻家也使用了该技法,如黄新波、王大化、张慧、张望等。

鲁迅曾在给金肇野的书信中提到罗清桢和李桦是擅长木刻的,但也指出了当时木刻家急于成集、过多借鉴他人作品的缺点,其根本原因是自己的创作没有一定的内容。1937年之前,木刻的题材多关注静物、风景、人物等,借鉴模仿现象较为普遍;1937年以后,明显有了转向,木刻家把创作目光聚焦在抗战宣传与描绘边区生活等现实主义题材上,个人风格也日益鲜明。

四、结 语

鲁迅先生对于西方木刻的介绍,是为了给艺术青年以媒介和创作思维的参考,进而习得其造型手段和制作技巧,更好地辅助艺术创作。木口木刻刻制精细、灰色层次丰富的特点与此诉求极为契合,“是正合于现代中国的一种艺术”[8]。对于新兴木刻运动中木口木刻的讨论,为革命美术的研究提供了新的角度,让我们对于中国现代木口木刻有了多维度的认识,也为此领域的研究拓宽了路径。

(西安美术学院)

基金项目:2021年度湖南省教育厅科学研究重点项目《新兴木刻运动的红色基因及其当代传承研究》(项目编号:21A0314)。

参考文献

[1] 朝花社.新俄画选[M].上海:光华书局,1930.

[2] 鲁迅书信集:上卷[M].北京:人民文学出版社,1976:517.

[3] 朝花社.近代木刻选集(2)[M].上海:上海合记教育用品社,1929.

[4] 回忆鲁迅的美术活动[M].北京:人民美术出版社,1979:13-14.

[5] 同[2]:647.

[6] 罗清桢.罗清桢木刻作品选集[M].上海:上海人民美术出版社,1958.

[7] 李象群.我们从延安走来:鲁迅美术学院建院八十周年文献汇编[M].沈阳:辽宁美术出版社,2019:25.

[8] 白危.木刻创作法[M].上海:读书生活出版社,1937:3.