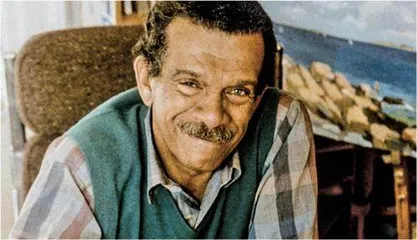

德里克·沃尔科特的诗歌人生

德里克·沃尔科特(DerekYValcott,1930年1月23日-2017年3月17日),圣卢西亚著名诗人、剧作家,1992年诺贝尔文学奖得主,被誉为加勒比海地区最重要的作家之一。他的一生跨越了殖民与后殖民时代,其作品深刻反映了加勒比地区的文化、历史与身份认同问题。

加勒比海地区的明星

沃尔科特出生于圣卢西亚的卡斯特里,父亲是英国裔的水彩画家兼诗人,母亲是非洲裔的学校教师。父亲在他幼年时去世,母亲对他的文学兴趣产生了深远影响。沃尔科特从小展现出对文学和艺术的浓厚兴趣,12岁时便发表了第一首诗,19岁时自费出版了第一部诗集《25首诗》。

他在圣卢西亚的圣玛丽学院接受教育,后进入西印度大学牙买加分校学习英语、法语和拉丁语文学。大学期间,他积极参与文学创作,逐渐形成了独特的诗歌风格。

沃尔科特的创作生涯长达半个多世纪,作品类型涵盖诗歌、戏剧和散文等。他的作品以加勒比海为背景,融合了欧洲文学传统与加勒比本土文化,探讨了殖民历史、文化冲突和身份认同等主题。

1962年,沃尔科特的诗集《绿色之夜》奠定了他在英语诗坛的地位,展现了他对加勒比自然与文化的深刻理解。1976年,沃尔科特的一部《海的葡萄》,探讨了加勒比地区的文化分裂与融合。1990年,他发表了巅峰之作《奥麦罗斯》,这部作品将荷马史诗与加勒比历史相结合,被誉为“加勒比的《奥德赛》”。2010年的《白鹭>则为沃尔科特获得了2011年艾略特诗歌奖。

除了诗歌,沃尔科特还是一位杰出的剧作家,创作了多部反映加勒比社会生活的戏剧,如《海地三部曲》和《猴山上的梦》等。他还创立了特立尼达戏剧工作室,致力于推广加勒比戏剧。

1992年,沃尔科特因其“具有伟大的光彩,历史的视野,献身多元文化”的诗歌创作获得诺贝尔文学奖,成为加勒比地区首位获此殊荣的作家。

沃尔科特曾在多所大学任教,包括波士顿大学、哈佛大学和哥伦比亚大学。他的教学影响了一代年轻诗人,包括诺贝尔文学奖得主谢默斯·希尼。晚年,他继续创作,直到2017年在圣卢西亚去世,享年87岁。

永不停息的寻根之旅

沃尔科特的一生是加勒比文化觉醒的缩影。他的作品不仅为加勒比文学赢得了国际声誉,也为后殖民时代的文学创作提供了重要的借鉴。他的诗歌与戏剧将继续在世界文学的舞台上闪耀。

尽管他的作品以英语为主,但他始终关注加勒比本土语言和文化,试图在作品中平衡欧洲传统与加勒比特色。有评论认为,沃尔科特的诗歌创作是一场永不停息的寻根之旅。在他的笔下,加勒比海不再是地理意义上的存在,而是一个充满隐喻的精神空间。他深谙莎士比亚的韵律,却执意要用这些韵律来歌唱加勒比的阳光与海浪。在《奥麦罗斯》这部史诗般的作品中,他将荷马史诗的宏大叙事移植到加勒比的渔村,让特洛伊战争在加勒比海的波涛中重现。这不是简单的模仿,而是一场文化的对话,一次诗意的越界。

作为后殖民时代的诗人,沃尔科特始终在思考着身份认同这个永恒的命题。他的诗歌中充满了对殖民历史的反思,但这种反思不是愤怒的控诉,而是充满智慧的超越。在《海的葡萄》中,他写道:“我体内流淌着两种血液,它们在我的血管中交战。”这种文化的分裂感贯穿了他的整个创作生涯,但他从未选择简单地站队,而是将这种分裂转化为创作的动力。

沃尔科特的诗歌语言是一场华丽的冒险。他将英语的典雅与克里奥尔语的活力完美融合,创造出一种独特的诗歌语言。在他的笔下,英语不再是殖民者的语言,而是变成了表达加勒比灵魂的工具。他像一位语言的炼金术士,将不同的文化元素熔铸成诗歌的金子。这种语言的实验不仅拓展了英语诗歌的边界,也为后殖民文学开辟了新的可能。

在诺贝尔文学奖的颁奖典礼上,沃尔科特说:“要么我什么都不是,要么我就是一个民族。”这句话道出了他作为诗人的使命与担当。他的诗歌不仅是个人的抒情,更是一个民族的史诗。在全球化日益加剧的今天,沃尔科特的诗歌提醒我们,文化的多样性不是负担,而是财富。他的创作告诉我们,真正的诗人应该像大海一样,既能包容不同的河流,又能保持自己的咸味。

沃尔科特的诗歌长久在加勒比的海风中回响。他用自己的创作证明,在文化的十字路口,诗歌可以成为连接不同世界的桥梁。他的生平告诉我们,一个诗人的伟大不在于他选择了什么立场,而在于他如何将矛盾转化为创造的力量。在这个意义上,沃尔科特不仅是一位诗人,更是一位文化的使者,他用自己的诗歌为后殖民时代的文学开辟了一条新的道路。(综合整理报道)(策划/莱西)