看见需要多久

新加坡艺术周期间,去国家博物馆看过林真金个展“意入有间”的人们几乎都有同感——“她的作品这么好,为什么之前不知道?!”

林真金生于1936年,家境优渥,个人选择受到家人支持。她早在17岁便远行英国,先后在圣马丁和斯莱德学院学习艺术。此后她留在英国发展,嫁给同行育有两子且家庭美满。早在上个世纪六七十年代她的作品就获得了英国艺术圈认可,但由于六十出头时因乳癌早逝,渐渐被人遗忘,近年来人们才重新整理阐释她的创作。

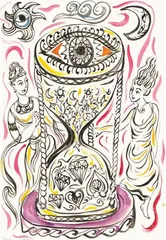

展览以时间和材料为脉络,娓娓道来女艺术家四十余载丰富的艺术探索,看展的过程亦是与创作者观念共鸣体会其思维乐趣的过程。从最初的木质装置,到木雕,到金属材质的公共雕塑,再到大理石等材质的雕塑,以及与雕塑创作并行的水彩和版画作品,均体现出艺术家对材料特质的准确把握。她将自己的东亚与东南亚生活背景与游历经历注入创作,作品克制极简,精确但也充满生命力。她的作品巧妙地转译了或具象或抽象的形象与意象,无论流水、时间还是武士和建筑,没有一丝冗余的矫饰。更可贵的是,艺术家始终努力掌控自己作品的阐释权,作为第一批赴英学艺的移民和离散艺术家,拒绝那些惯常用来解释其作品的标签(例如性别与种族)。

看林氏个展时,笔者不禁想起12月底在森美术馆看布尔乔亚个展时听到的观者的对话,两个讲英文的游客说,“女艺术家还是得经历创伤才能做出有力的作品。”

如此草率的结论对布尔乔亚是不公平的,经历创伤并非女艺术家作品出彩的充分条件。这样的说法完全抹去了艺术家极度坦白的真诚,丰富深刻的思考,以及极强的驾驭材料与文本的综合能力。而林真金的创作生涯则完美反驳了这种说法——女艺术家当然可以选择不剖析表达自身经历,而选择成为物质与精神世界耐心且犀利的观察者,于不同材质与文化中穿梭,呈现沉静的思维与生命之力。

两位艺术家的回顾展看罢,让人想起乔治亚·欧姬芙(Georgia O'Keeffe)曾说“tosee takes tirne”,艺术家看见创作对象需要时间。2023年纽约MoMA的策展人通过同名展览中的若干组不常见的创作,呈现欧姬芙更深刻多元的思考和创作过程,修正其前伴侣Alfred Stielitz对其作品表达情欲与身体的片面定义。“看见需要时间”也有了另一层意思——看懂艺术家的整个创作生涯与观念也需要时间,经得起推敲的创作值得反复回看,哪怕斯人已逝多年。