范治斌 写生万象 笔绘乾坤

作者: 张于惠子

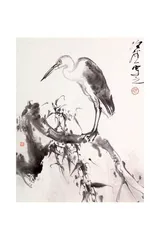

艺术家范治斌的艺术轨迹,交织着传统与现代、自然与情感、传承与创新的丰富内涵。自幼受绘画魅力的触动,范治斌踏上了艺术的逐梦之旅。从南开大学到鲁迅美术学院,再到中国艺术研究院,范治斌潜心钻研传统绘画的精髓,汲取历代名家的智慧养分,不断磨砺技艺与审美。范治斌的作品题材广泛,人物、山水、花鸟皆有涉猎,且各有千秋。人物的质朴、山水的生机、野卉的灵动,都在他的笔下焕发出别样的光彩。

范治斌以独特的用线、精妙的笔墨技法、不拘一格的材料运用和大胆的创作手法,展现对传统的深度研习与对自然的不懈探索,构建起风格独具的艺术世界。范治斌坚守“外师造化,中得心源”的理念,视写生为核心,融合自然与精神,为写生发展立典范,激励艺术传承创新,续国画辉煌。其作品具东方韵、文化魂,在写生中探寻艺术的真谛,为中国画的发展注入新的活力与可能。

墨韵绘心,写生启艺

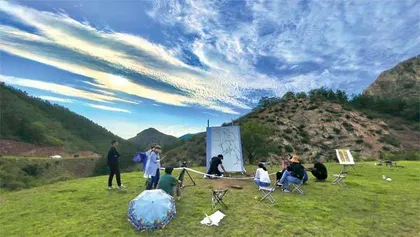

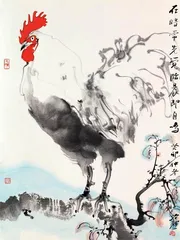

在绘画艺术的领域中,写生占据着极为关键的地位。范治斌对写生题材的选择,实则是其心性的外在投射。正如范治斌所言:“选择绘画题材,要与自己的心性契合,源于心灵,题材就不会有大小。有的画家钟情于宏大壮丽的场景,以雄浑的笔触描绘山河的壮阔;而有的则偏爱细微之处,在盈盈尺牍间展现素雅精微的世界。”范治斌成长于艺术氛围浓厚的环境,自幼便受绘画魅力的感召。儿时偶遇写生者的经历,如同一颗艺术种子,在他心中生根发芽,开启了他与写生的不解之缘。从庭院家禽、家人描绘起步,范治斌在绘画实践中积累着对形象的感知与表现能力,这份对艺术的热爱和对生活的细致观察贯穿其艺术成长全过程。

南开大学东方艺术系的求学经历,为范治斌奠定了坚实的国画基础。系统的临摹课程使他深入传统绘画肌理,汲取经典养分,从古代名家笔墨中探寻国画精髓,理解线条、构图、色彩等元素的运用之道,培养出深厚的传统底蕴与审美素养。此后,鲁迅美术学院中国人物画工作室的深造,进一步锤炼了范治斌在人物画领域的专业技能。在导师指导与学术氛围浸润下,范治斌于人物造型、神态刻画及笔墨表现上不断精进,塑造人物形象愈发精准且生动,为个人风格形成积累关键经验。中国艺术研究院的博士学习,则助力范治斌从更宏观的文化视角审视绘画艺术,将理论研究与创作实践深度融合,拓宽艺术视野,深化创作内涵,使作品在技艺与思想层面达到更高境界。

范治斌深刻认识到写生的重要意义。“写生的好处在于,我们始终在一种相对新鲜的视觉感受里,并试图寻找合适的表达方式,而不至于落入概念的描绘。在写生过程中,客观世界成为情感的载体,画家尊重并依赖客观对象,从中汲取灵感,激发出独特的情感,进而创作出充满个性与风格的作品。”范治斌如是说,并回忆道:“我爱去没被开发的野山写生,那里清净自由,不被打扰。有些景致,只容意念回旋,不容人物点缀,才能获得诗画般的清雅境界。”在野山中,范治斌全身心地沉浸于自然,与自然进行深度对话。

自然万象,笔墨融合

范治斌的写生题材广泛,涵盖人物、山水、花鸟等诸多领域,且能依题材特性灵活运用画法。在人物写生中,如《新疆纪行之一》,范治斌凭借敏锐观察力捕捉人物形象特质,以简洁有力的线条勾勒轮廓,注重面部神情与肢体语言刻画,再施色彩渲染,凸显人物的民族风貌与生活气息。范治斌说:“在创作这些作品时并没有考虑太多的技巧性的因素,只是用笔认真地勾勒出形象,然后渲染添彩,现在看来,作品里有一种朴素的力量。”

范治斌注重从生活和经典中汲取灵感和经验。生活中的万物之美成为其创作的源泉,他善于观察和感悟:“你是否在春天俯身凝看一朵野花承载的晶莹剔透的露水?你是否在盛夏凝视一树浓荫中透下点点斑驳的阳光?你是否在清秋仰头,注视过蓝天之上卷舒的云朵?你是否在严寒中惊喜于门窗之上变幻万千的绝美窗花?世间的万物之美,可以让每个热爱生活的人动容。艺术蕴于生活,也因生活而鲜活。”对经典作品的研习,为范治斌积累了宝贵的技法经验,助力其在创作中不断突破和创新。

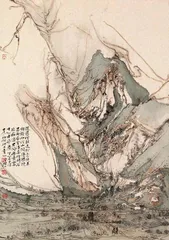

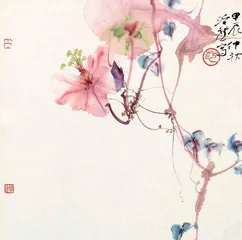

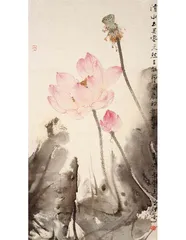

早期创作虽技法质朴,却饱含对人物的真挚情感与生活的直观呈现。山水写生时,面对陕北赵家洼的春山,范治斌潜心描绘每处细节,在构图调整中展现山川蓬勃生机,以细腻笔触与灵动墨韵营造出宁静悠远的意境,使观者如临其境,感受自然律动与山水灵性。花卉写生方面,《叶卉写生》里,范治斌从路边野卉的自然形态中剖析点线面构成,中锋用笔精准传达其形态神韵,将自然之美凝于笔端,尽显对自然物象的深刻体悟与高超表现力。

线条之韵,个性表达

范治斌用线风格独特,偏爱细劲的线质,源于儿时树林枝丫线条的震撼记忆,经长期锤炼成就个人特色。在树的写生作品中,线条刚柔相济,如《终南山写生》的树,以灵动线条勾勒枝干,皴擦手法辅助,赋予线条浑厚苍茫之感,于简洁勾勒中展现树木坚韧生命力与自然沧桑感。范治斌谈及用线时说:“在国画里,用笔即线条,不同画者笔端会呈现不同风格及美感的线条。我偏爱一种细劲的线质,它既轻匀柔软,又力拔千斤,运用得当能在画面产生刚柔相济的美感。”范治斌对线条韵律、力度及质感的精妙掌控,使线条成为画面情感与意境传达的核心载体,承载着他对自然的诗意诠释与艺术感悟。

在绘画过程中,范治斌注重画面的势,包括造型的态势、动势和气势。范治斌认为:“绘画中的势,是画面所传递出的心灵可感受的力量。势,包括造型的态势,此形与彼形相互作用时形成的动势和整体构图所形成的气势。态势是一张画的基本内容和形态,也是画面动势与气势形成的前提。动势和气势是一张画所能凝聚的精神力量,是作品最终能感染观者的重要因素。”通过对势的精心营造,范治斌的作品极具感染力和艺术张力。

在艺术风格表达方面,范治斌注重作品的过程美感和内在精神。在评价作品时,范治斌认为好的水墨应蕴含作画过程中的美感,观者能从中感受到画家的用笔、用墨节奏以及色墨交融的韵律,并强调:“好的水墨都有一种过程的美感蕴含其中。完成的水墨是作为过程的结束而展现全部,但有素养的观者在品味时,往往会读出画者作画时的过程之美。画者用笔、用墨的驶转徐疾、内敛奔放,色墨交融时的氤氲流淌,其韵律之美一一闪过脑际,动人心弦。”

范治斌在创作中追求朴素、自然的风格,避免流于表面的华丽。在题材选择上,更倾向于自然而真实地表达,而非刻意猎奇。范治斌明确表示:“为了与众不同而猎奇般地选择某一题材和感于物、生乎情地描绘某一题材是不同的。前一种的目的在于标新立异,出发点不纯粹源于心性使然,功用性明显。后一种则来自情绪的自然流淌,水到渠成。我倾向于后一种绘画状态,它不在于题材的出位,而在于品格的不俗。被画烂了的题材,能画出别样的新颖,才真精彩。”

笔墨技法,传统承继与创新演绎

用墨上,范治斌从传统墨法出发,在实践中深化理解与运用。瓶花写生中,浓破淡、淡破浓技法运用自如,初期遵循技法规范,渐至以情驭墨,使墨色在交融渗透间诠释花卉生机与韵味,如《瓶花之一》借墨色微妙变化烘托向日葵色彩与气质,实现技法与情感的和谐统一。范治斌表示:“我用墨的方式最先源于对传统的学习,传统墨法有程式化表现方法,但在具体运用时,画家须在情感带动下让笔墨自由发挥效果。”范治斌对墨法的娴熟驾驭与创新突破,为画面注入灵动气韵与丰富层次。

范治斌深刻认识到艺术创作是不断探索和成长的过程,其中充满了不确定性和偶然因素。在水墨绘制过程中,对预想效果的追求常常会因笔墨的偶然性而产生意想不到的艺术效果。范治斌感慨道:“绘画在风格的探求过程中具有许多不确定性。如在水墨绘制的过程中,在对某一预想效果的追求时,笔墨的偶然性会导致一些局部不期而至的艺术效果,甚至其效果非常迷人。这种结果,对有经验的画家而言,可作为技法风格突破的一次契机。在接下来的尝试里,把偶然的出现作必然的探求,是风格发生变化的开始。”