时空的交织:从白天到夜晚

作者: 进三

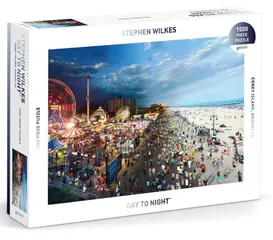

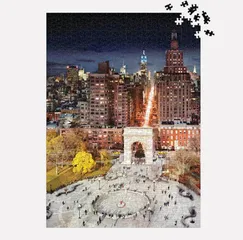

2025 年,拼图巨头 Galison 宣布与威尔克斯联名推出“从白天到夜晚”系列拼图,首批发行的四款作品均以纽约地标为蓝本:科尼岛海滩的嬉闹人群、熨斗大厦的钢铁棱角、华盛顿广场公园的四季流转……每一片拼图背后,是威尔克斯长达 30 小时的定点拍摄、上千张素材的精密筛选,以及数周后期合成的“手工锻造”。

“ 拼图是时间的另一种折叠方式。”Galison 总裁比尔·米勒在发布会上说道,“当人们将白昼与黑夜的碎片逐一归位,他们触摸的不仅是图像,更是威尔克斯对‘瞬间永恒’的执念。”这一合作被业界视为艺术商业化的创新尝试——将原本仅存于画廊与画册的高端摄影,转化为可互动的日常媒介。

技术解剖:如何冻结 36 小时的光影流动

1. 前期:与自然签下“契约”

威尔克斯的创作始于一场精密计算:月相轨迹、光线入射角、人流潮汐……甚至拍摄点位的安全性(例如塞伦盖蒂水坑旁的 26小时守候需避开猛兽活动高峰)。他曾在采访中透露:“选择机位时,我必须确保未来 24小时内,眼前的一切元素——无论是建筑阴影还是人群轨迹——都能编织成连贯叙事。”

2. 拍摄:一场与时间的博弈

架设重型三脚架、安装电动云台、设置间隔拍摄参数……威尔克斯的装备宛如科幻片中的时间机器。每幅作品需连续拍摄 24—36 小时,生成约 20GB 的原始素材(平均1500 张照片)。为保持清醒,他依靠高蛋白能量棒与短暂小憩,却始终不敢远离相机半步:“恐惧是天然的兴奋剂。我害怕错过某个决定性瞬间,比如一群鸽子突然掠过黄昏的天际线。”

3. 后期:像素级的时间缝合

在数字暗房中,威尔克斯将上千张照片导入 Photoshop,以“图层蒙版”技术逐帧擦除、拼合。这一过程遵循严格的时间逻辑:晨雾中的遛狗者、正午的街头艺人、深夜的霓虹倒影……每个元素必须锚定在正确的“时间坐标”上。最终成品看似浑然天成,实则暗藏数百个精心校准的细节——正如他在 TED 演讲中所说:“这不是对现实的复制,而是对时间的重新编码。”

以 Galison 拼图系列中的纽约主题为例,威尔克斯的镜头揭示了城市的不同人格:尽管“从白天到夜晚”系列广受赞誉,但质疑声始终存在:这种高度人工化的合成技术是否背离了摄影的“真实性”?对此,威尔克斯的回应颇具深意:“相机从未真正记录现实——它只是截取光子在某一纳秒的路径。我的作品不过是将这个截取过程延长到 36小时。”

或许,真正颠覆性的并非技术本身,而是威尔克斯对摄影本质的重新诠释:当单幅画面能承载昼夜更替、万物生息,摄影便从“瞬间艺术”升格为“时空史诗”。正如《史密森尼》杂志所评价:“他让观众意识到,所谓‘现实’不过是无数并行瞬间的偶然集合。”