照片输出与收藏价格

作者: 林路

如果有人问你,艺术市场什么类型的艺术品价格最高,你或许会脱口而出:绘画!接着问你,什么类型的艺术品价格最低,也许你也会毫不犹豫地说:照片!理由呢?绘画作品是独一无二的,照片可以复制,稀有度决定了艺术品的价格。

纵观当下的艺术品市场,固然照片的收藏价格还无法和绘画相提并论,但是近些年一直在飙升的趋势,让我们看到了摄影作品(照片高大上的说法)潜在的力量。那么,如果摄影作品也有足够的稀有度,后来居上是否就有可能?

我们先来看看,是什么因素让一张照片成为杰作,让人有高价收藏的欲望?

纽约克里斯蒂拍卖行摄影部主任的回答很简单:视照片的稀有程度而定。这里的“稀有”可能包括以下的一些条件,比如由于年代久远流传下来很少,或是制作工艺较为复杂并已经不再使用,还有就是摄影家本身的个性特点非常突出而无法让人效仿或重复……

首先从“年代久远流传下来很少”来说,一些摄影家的作品由于以前很少受到人们的重视,因此被注意并被保存下来的机会相对就少。处于这样的一种稀有状态,自然就会在拍卖市场上更多地受到关注;第二是“制作工艺较为复杂并已经不再使用”,这一特点也比较集中地体现在一些具有实验性的摄影家身上,一些摄影家因为对工艺技术的天生敏感和细腻、耐心的优势,使一些在制作工艺上特别讲究的摄影作品具有较大的收藏价值;至于“摄影家本身的个性特点非常突出而无法让人效仿或重复”这一点,一些别出蹊径的摄影家常常推出匪夷所思的怪诞作品,但是又正好迎合了时代发展的心理空间,这就是个性特征在拍卖市场上的优势。

当然,其他影响摄影作品收藏的因素还有:作品的限售量和尺寸。一般来讲,作品的限售量越低(也就是复制越少),尺寸越大,价钱就越高。作为收藏品销售的摄影作品,除了作者的签名以外,还要标明每一幅作品的限售量和编号。物以稀为贵,限量是收藏品得以保值和升值的重要基础。

还有就是收藏品来源。在索斯比 2002年的春季摄影作品拍卖会上,有两幅亚当斯的作品《月升》,它们分别为拍卖品的 7号和 11 号。结果,7 号以 35850 美元成交,11 号以 136000 美元成交。同一作品,为什么价格相差十万美元之多?最主要的因素在于收藏品来源的不同——7 号拍卖品是一幅普通的摄影收藏品,而 11 号却是一幅有来源、有故事的收藏品。11 号收藏品曾是亚当斯送给他的朋友理查德·伦纳德的礼物,这幅照片自 1957 年就被挂在理查德夫妇在旧金山律师楼的办公室里。理查德退休以后把它带回家里,1993 年去世以后成为夫人多丽丝的收藏品。不久,多丽丝又把它转赠给她的两个女儿。这个故事告诉我们,收藏品前任拥有者的声誉,不但可以免除购买者对伪、赝品的困扰,有时还可以大大增加收藏者的收藏意愿。

当然,我们也无法忽视其中尺寸的大小和作品的制作年代,对这两幅作品的价格产生的重要影响。于是,这里想告诉大家的,就是在摄影作品制作和输出的这一环节上,是如何影响照片的稀有度,从而产生天壤之别的收藏价格的。

首先是照片的制作者,也就是摄影家亲手制作的照片所具有决定性的因素。因为照片是可以反复复制的,一张由摄影家生前亲手制作的照片,和摄影家死后由别人制作的照片,在表面上看来可能没有什么区别,但对于收藏者来说则具有完全不同的价值。

2007 年,在约塞米提的亚当斯画廊,我买下了由亚当斯的助手阿兰·罗斯制作的安塞尔·亚当斯特殊版本作品《月升》,175 美元。然而在画廊中,还有当年亚当斯亲手制作的绝版作品,一看价格,都在10 万美元以上——只得高山仰止。

其实,我买的照片也是以亚当斯的大画幅底片为版本制作的,阿兰·罗斯的制作工艺也可谓是一丝不苟——长年担任亚当斯助手的经验足以再现当年的光影质感。甚至对照原作,几乎没有细节上的差异,影调上也是美轮美奂,无可挑剔。然而据我所知,亚当斯生前制作照片时,每一次出来的画面都不是一样的。手上的版本证明,时间跨度越大,同一幅照片的制作风格和差异也越明显。比如那幅著名的《小白杨》,在长达 20 多年跨度的不同版本中,画面的影调居然有天壤之别。正如亚当斯生前所说,他的拍摄和制作如同音乐家的创作过程中的乐谱和演奏,缺一不可。1975 年,亚当斯接受朋友的建议,宣布从1975 年 12 月 31 日起不再接受收藏作品的订单,此后也不再冲印任何出售的照片。每张 16×20 英寸的照片,定价 800 美元。原预计有 1000 张订单左右,但最后超过了 3000 张。而 1975 年的一些订单,三年后交货时在拍卖会和艺术市场上,已涨到6000 美元,为收藏投资人带来巨大利益。

第二点,就是照片输出的工艺问题,也会决定摄影作品的收藏价格。

在摄影作品的拍卖历史上,1993 年被行家们称为“斯蒂格里兹”年。这年 9 月,纽约的佩斯/麦克奇尔画廊为这位生前声名卓著的摄影家斯蒂格里兹的作品,举办了一个规模空前的展览。10 月,一张斯蒂格里兹的钯盐印相法照片《双手和顶针》,由克里斯蒂拍卖行进行拍卖。华盛顿的国际画廊认为,斯蒂格里兹的钯盐印相法照片在市场上是稀有的(由于 21 世纪初,钯的价格已贵得令人不敢问津,所以这类材料已不再生产),所以照片得到了热捧,起拍价已经高达 15 万美元。

还有就是众所周知的美国摄影家爱德华·斯泰肯的《月光池塘》,曾攀升到照片拍卖价格的顶峰。在以往的拍卖市场上,斯泰肯的作品拍卖价格并不高,一般都在十几、二十万美元之间。但他对现代摄影的贡献以及他在摄影界的号召力,决定了他终究会脱颖而出。当然,接下来的原因还有——如纽约克里斯蒂拍卖行摄影部主任所言:视照片的稀有程度而定。照片由摄影家自己冲印,在暗房中采用铂金工艺并至少经过了两次曝光,从而成为摄影“转印工艺”的典型典范。最后的成交价为292.8 万美元,成为当年单幅摄影作品在拍卖市场上的标杆。

中国香港摄影师罗剑雄在 1983 年旅居巴黎时,曾在一次展览中看到了法国著名摄影家西埃夫的一套拍摄内衣品牌的经典作品,一共 26 张黑白照片印在 300 克高级水彩纸上(也算是特殊工艺),并且有大师的亲笔签名,限量印制 100 份的珍藏版。当时还是学生的罗剑雄对其爱不释手,用手头仅有的 4000 法郎(大约 500 美元)买下了两套。随着西埃夫的去世,他的作品价格猛增,罗剑雄手上的这套珍藏版,后来已经涨价到 1.3 万美元。输出工艺的特殊性,在摄影作品收藏市场上的重要性,可见一斑。

回到中国摄影的空间——中国摄影家冯建国于 20 世纪 90 年代初期在日本大学艺术部摄影系就读,对大画幅相机所拍摄的经典作品发生了兴趣,尤其是大师级的经典原作,“制作精良的高品质银盐黑白摄影作品给我带来的冲击力和震撼力至今尚记忆犹新”,使他“对摄影的认识和理解有了一个质的变化”。在多年的实践过程中,冯建国和大画幅相机结下了不解之缘,尤其是回国后从 1996 年开始,他一直使用 8×10 英寸的大画幅相机,记录中国西部的自然风光和人文景观,也为他的作品收藏带来了不断的升值空间。他所拍摄的帕米尔高原在 1997 年被中国台湾一家艺术公司收藏,选择的是传统的银盐输出,16×20 英寸作品的收藏价高达 6 万日元。

三是照片输出制作的标准化环节。

当年,一位中国摄影家的作品被国外画廊收藏,由于当时不了解照片制作的收藏标准,不到三年照片就褪色了,结果被投诉。中国美术馆在 20 世纪 80 年代就收藏了一位摄影师的两幅作品。其中一幅拍的是金山岭长城,是用鱼眼镜头拍的,还压了网膜,美术馆收藏的价格是 5000 元人民币,在当时应该是较高的价格了。虽然国家美术馆收藏压膜的彩色照片,曾被当做笑谈,但这毕竟是作了收藏,也是当时社会进步的一种表现。著名摄影家刘铮很早就意识到了这个问题,他在当年制作的收藏级黑白作品,主要就是按照美国标准协会的专门标准,比如要求纸基纸放大,经过水洗工艺,最后要无酸装裱,包括所有的材料、背胶、卡纸,从而满足了市场的需求。而对于彩色作品的收藏制作,目前国际上尚无一定的标准,过去曾使用的依尔福汽巴克罗姆制作工艺,由于不够环保,且价格昂贵,无法作为标准推行。而且现在不少作为收藏的彩色作品多为观念摄影,收藏者多从作品的艺术观念上去考虑收藏价值,无论是普通相纸手工放大还是彩喷打印的作品均有被收藏。

最后,大家可能会有一个疑问,在数码时代,数字化输出已经成为不可逆转的潮流。那么,通过数字化输出的照片,市场价格能否上去?答案是肯定的——

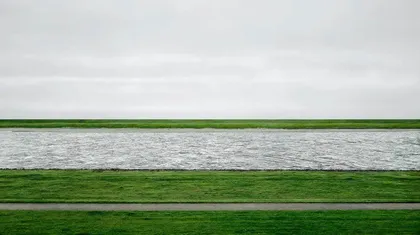

2007 年 2 月,德国摄影家安德烈斯·古斯基(Andreas Gursky,1955— )的作品《99 美分Ⅱ》在伦敦索斯比拍卖会上以 170 万英镑的价格成交(约合当时334.6 万美元,并刷新了摄影作品拍卖价的最高纪录)。后来,他创作于 1999 年的作品《莱茵河Ⅱ》在 2011 年 11 月 8 日的佳士得拍卖会上以 433.85 万美元成交,刷新了半年前辛迪·雪曼的作品《无标题 96》拍得 389.05 万美元的史上最贵照片纪录,再度荣登榜首。后者就是通过数字化输出完成的,而且作品在前期也经过了数字化的加工。

第一个要素,固然是在观念的层面上。古斯基发现这样一些日常生活中的抽象的主题,和他沿着莱茵河的记忆有着某种神秘的关联。他在去除了影像中地平线上的所有细节之后,将河流的曲线和河岸的形态综合构成在一起,让人联想起边缘更为清晰的画家如美国的肯尼斯·诺兰(Kenneth Noland)或者埃尔斯沃斯·凯利(Ellsworth Kelly)的作品,如后者的《火车风景》,并且赋予了人类的生态理念。第二个要素,这些作品的天价背景,还和大画幅、大尺寸的市场逻辑相关——作品使用了大画幅相机的创作(甚至多画幅的拼贴,以增加画面的清晰度),本身已经具备了丰富的细节。再加上大尺寸的数码输出,两三米以上的巨幅空间,通过开放的状态,构成了摄影家传递精神世界信息的物质基础(如果用传统的银盐输出反而难以实现)。

甚至同样出于杜塞尔多夫学派的著名摄影家托马斯·鲁夫,更是率先打破了物影照片实验空间的尺寸记录。历史上的物影照片,从 20 世纪 20 年代到 30 年代,都是很小的,比明信片大不了多少。即便是始于包豪斯学院物影照片,也就是 50 厘米×60 厘米左右。然而鲁夫的作品选择了大尺寸,带来了更为震撼的物质呈现效果,受到了市场的青睐。

鲁夫至今还对传统的负片感兴趣,因为其行将消失。他问 9 岁的女儿:“什么是负片?”女儿只知道数码摄影。就像早些时候,女儿也问过他:“什么是波拉片?”鲁夫的兴趣在于这些不同类型摄影作品的结局,它们是如何改变我们的生活和我们对世界的看法。他对物影照片的兴趣好像也在于它们的成型过程,包括反转的物影,然后是超越前人的大尺寸。但是这一切,都在提醒我们,照片材料的运用和制作输出方式,依然是一个可以延续下去的话题。

专栏作者

林路

摄影媒体人

上海师范大学摄影专业教授、摄影专业硕士生导师,上海翻译家协会会员,艺术策展人。