初中课堂微观化教学模型变式的理性架构

作者: 邵文鸿 李政淼

【摘 要】为回应微观化教学模型的“认知窄化”“学科差异”与“教师主体缺失”等问题,本文从知识的亚类立场、不同的学科立场以及教师的智慧立场构建了微观化教学模型变式的立论逻辑与结构样态,从课堂教学科学开展的视角构建了微观化教学模型变式生成的保障机制和方法路径。

【关键词】微观化教学模型变式 教研机制 课堂志

一、问题与价值

初中课堂教学的微观化设计主要解决了两个方面的问题:一是把知识类型作为教学活动设计的逻辑起点,从知识分类的视角构建了微观化设计的理论模型;二是在理论架构下,搭建了与事实性知识、概念性知识、程序性知识和元认知知识“相匹配”的教学模型[1-5]。但是,随着教学研究的不断深入,课堂实践中出现了以下三个“痛点”。

1. 模型匹配知识类型,但“缺少”了知识亚类的考虑

教师们在开展教学时,首先会分析知识类型,然后参考相应的教学模型进行教学活动设计。在课题开展的中后期,教师们认为各类知识的教学模型是很有指导意义与价值的。但也有教师提出疑问:历史与社会学科所有的事实性知识都只能用“读·思·议·

演”的教学模型吗?伴随在教学研讨中的声音有“八股教学”“唯模型论”等。如此一来,我们的课堂教学是不是就缺少了某一类型知识因语境、亚类的不同而在认知过程上应有的变化?

2. 模型打破学科界限,但“迷失”了学科本身的立场

微观化教学模型是根据知识的性质与类型产生的教学范式,它们打破了学科的界限。语文、英语等文科的概念性知识和数学、科学等理科的概念性知识从概念性知识的“定义”视角看,其内涵是一致的,但是难道它们就没有学科理解上的区别吗?没有学科意义上的烙印吗?文科教师在运用偏理科思维的“转·提·举·用”模型进行概念性知识的教学时深感“水土不服”。从知识类型出发的教学模型是不是应考虑学科本身应有的立场?

3. 模型推动教学变革,但“禁锢”了教师智慧的创造

从校内优质课、展示课的观摩不难发现,各类知识的教学模型得到了有效的推广,教师们积极主动地运用学校的研究成果开展教学。教学模型不仅能让教师快速开展教学活动设计,而且使他们的课堂教学在“微观化理论”指导下得以规范化实施。但是,研究团队课堂观察发现:教学设计中教师角色弱化了,教师的创造性缺失了;教学过程中教师应有的风格在减退,教师的灵动性被禁锢了。所以,教学模型是不是应该合理容纳众多教师的智慧?

微观化教学模型的意义仅仅是构造一种教学规范吗?为解决以上三个“痛点”,研究团队认为,要对原模型继续做深化研究,要从教学实践出发,重新审视知识类型与认知过程之间的关系,科学探索教学路径与知识发生的解释学意义。尽管活动设计的逻辑起点是知识类型,但这里的“解释”不得不考虑三个变量:一是同一学科某一特定类型的知识会因其亚类的不同而在认知过程上存在差异;二是不同学科相同类型的知识会因其学科意义的解释不同而在认知过程上存在差异;三是不同水平的教师在处理知识类型与认知过程的关系中,会加入自身独特的理解而使教学活动存在差异。这些差异使得微观化教学模型不得不进行合理的“变化”与创新,变得张弛有度,让教师们会用、能用、好用,更适应课堂教学实践的需要。

二、文献与述评

“新的学习论认为,知识有不同的类型,知识类型不同,其习得过程与条件亦不同。”[6]纵观已有的微观化教学设计与模型的主要研究成果,重点表现为以下两个方面。

1. 微观化教学设计理论弱、学科化、策略碎

如果把知识分为事实性、方法性和价值性知识,事实性知识要从记中学,让学生记忆与回忆;方法性知识要从做中学,让学生在实践中学会做事和解决问题;价值性知识要从悟中学,让学生去理解、体验与沟通,学会价值判断[7]。如果把知识分为陈述性、程序性知识,陈述性知识的教学设计要以知识的理解为核心;程序性知识的教学设计不仅要考虑如何理解知识,还需考虑例证的运用,让学生如何按概念和规则办事[8]。研究者主要从陈述性和程序性(含策略性)知识两个方面在语文、数学、物理、化学、生物学等学科中用例证的方式阐述了相应的教学策略或方法。这些研究成果为微观化教学模型的变式研究提供了理论依据,但存在严重的学术缺失:一是陈述性、程序性的知识分类已不是学习论知识分类的主流;二是各类知识的教学设计策略因学科“形形色色”“零零碎碎”,并没有形成具有知识属性的微观化教学模型及变式。

2. 微观化教学模型流程化、不好用、变式少

课堂教学结构即课堂教学过程。“新”的课堂教学结构应区别对待陈述性和程序性知识,根据它们的不同特点,设计不同的教学结构和方法。陈述性知识的教学结构为:课堂讲授—巩固和考查—课后自主学习和思考—讨论,以讲授法为主。程序性知识的教学结构为:课堂指导自学—课下的自学—课堂讨论精讲—变式练习,以自主发现法为主[9]。事实性知识的教学结构为:游戏导入—初读感知—细读品味—总结归纳;……反省认知知识的教学结构为:初读课文,运用复述策略—再读课文,运用精加工策略[10]。不管是非主流的知识类别,还是部分主流的事实性知识、概念性知识、程序性知识和元认知知识的教学“模型”,遵循的都是“课”的、线性的教学结构,因“粗糙”而不好用。尽管有学者从知识类型的视角深入挖掘知识性质的内涵,进行切合知识发生与学科意义逻辑的教学模型构建,但从本质到变式的教学模型设计与创造还是很缺乏。

三、概念与框架

1. 核心概念

微观化教学模型变式,是指从知识分类视角所构建的事实性知识、概念性知识、程序性知识和元认知知识教学模型衍生或衍化出来的教学结构样态。这里的结构样态有三个重要的特征。

一是基于基本的“型”。从基本模型的核心要素出发,从知识亚类、学科立场与教师智慧的视角追求教学结构的需求之变。

二是注入创新的“质”。新的教学模型融入了知识语境、学科意义与教师特质,旨在帮助教师创造性地解决现实中的教学问题。

三是追求灵动的“魂”。多样化的教学样态或表现是基本模型的“个性”化,基于原有模型的灵动教学才能真正表达教学的丰富性和生命力。

2. 理性架构

微观化教学模型变式的理性架构,包含立论逻辑和结构样态两个方面。

(1)微观化教学模型变式的立论逻辑

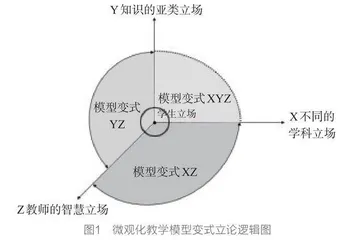

为回应微观化教学模型的“认知窄化”“学科差异”与“教师主体缺失”等问题,研究团队认为,应根据原有研究成果从知识的亚类立场、不同的学科立场以及教师的智慧立场构建微观化教学模型变式的立论逻辑,如图1所示。

研究团队从知识的类型与本质出发,分别构建了事实性知识、概念性知识、程序性知识与元认知知识教学的基本模型[1-5]。在图1中,学生立场作为学习对象在教学过程中处于常态分布,各班学生认知基础和水平大致相当,所以教师在教学设计时要考虑学生因素,但学生本身不作为研究变量。教师作为教学设计的主体,其智慧必然与知识的亚类立场和不同的学科立场建立教与学的关系。所以,就会相应地构建教学模型变式YZ、XZ和XYZ。教学模型变式种类可用表1表示。

(2)微观化教学模型变式的结构样态

根据已有研究成果,事实性知识教学的核心要素是“阅读、思考、讨论和演绎”,基本模型为“读·思·议·演”,用A0表示;概念性知识教学的核心要素是“转换、提取、举例和应用”,基本模型为“转·提·举·用”,用B0表示;程序性知识教学的核心要素是“说理、示范、实践和梳理”,基本模型为“透·示·行·结”,用C0表示;元认知知识教学的核心要素是“联结、建构、分析和诊断”,基本模型为“联·构·析·诊”,用D0表示。那么,从知识的亚类立场、不同的学科立场、教师的智慧立场出发,事实性知识衍生出来的教学模型变式分别用A1、A2、A3等表示,概念性知识衍生出来的教学模型变式分别用B1、B2、B3等表示,程序性知识衍生出来的教学模型变式分别用C1、C2、C3等表示,元认知知识衍生出来的教学模型变式分别用D1、D2、D3等表示。

比如,事实性知识的基本教学模型A0如图2所示,它比较适合历史与社会学科。我们可以根据英语学科立场构建如图3所示的教学模型变式A2。

四、机制与方法

1. 微观化教学模型变式的保障机制

微观化教学模型变式源自素养指向与知识真实发生的需要,但让其真正生成与落地,需要相适应的保障机制作为研究支撑。研究团队创建了三个保障机制:一是学习范式—“专家·骨干·教师”共议,即形成专家引领学习、骨干带头示范、教师深入参与的学习共同体;二是教研机制—“备课·听课·评课”同行,即构建备课求原理、听课出智慧、评课促生成的教研生态圈;三是平台建设—“组长·坊主·主任”并进,即搭建组长以“备课·听课·评课”组织活动、坊主以专题研究提炼成果、主任以激励评价拟定制度的活动生成基,这里的组长指教研和备课组长,坊主指教学坊和科研坊坊主,主任指教务处和教科室主任。三个保障机制的逻辑关系如图4所示。

2. 微观化教学模型变式的研究方法

研究团队采用“课堂志”的研究方法,即深入课堂,直面研究现象,收集第一手研究资料,描述课程实施与教学活动现象,或探究其发展规律,或进行合理地解释与说明,进而将自己的发现和体验用一种较微观的描述方式进行分析与归纳[11]。将此研究方法转化为操作技术路线,可概括为:“预·听·叙·析·行”,如图5所示。

一是“预”。研究者根据对知识类型的理解预设该课的课堂教学。此预设是将听到或看到的教学事件研究对照。正是这种“对照”,研究者听课时才能对某个研究的“点”有思维的碰撞。二是“听”。研究者深入同行的课堂,认真观察,边听边看边录音边记录。这里的记录主要是标注教学过程中出现的与众不同的教学逻辑与活动,即教学模型变式,或即时写下教学评语等。“听”的过程是一个从“共性”走向“创造”的过程。三是“叙”。研究者将重要的教学片段叙写出来,把课堂上的教学板书(特别是流程图,从中可以发现教学模型的变式雏形)清晰地勾勒出来。四是“析”。结合听课时的评语以及教学认同感,分析、阐释与归纳重要教学事件背后所隐藏的教学逻辑与规律,形成教学模型变式。五是“行”。将教学模型及变式转化为自己的教学行为,以优化自身的课堂教学。

参考文献

[1] 李政淼,邵文鸿.初中课堂教学微观化设计的理论构建[J].中国教师,2022(1):55-59.

[2] 周建忠.读·思·议·演:事实性知识的教学模型与实施策略[J].中国教师,2022(1):60-62+66.

[3] 段春炳.转·提·举·用:概念性知识的教学模型与实施策略[J].中国教师,2022(1):63-66.

[4] 蒋旭华.透·示·行·结:程序性知识的教学模型与实施策略[J].中国教师,2022(1):67-70.

[5] 邵文鸿.联·构·析·诊:元认知知识的教学模型与实施策略[J].中国教师,2022(1):71-74.

[6] 王映学.“知识分类与目标导向教学”的实证研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),1997(3):59.

[7] 范敏.指向教学行为转变的知识分类:一种分析框架[J].教育科学,2013(3):43.

[8] 肖帮裕.从知识的分类谈生物学教学设计[J].学科教育,2004(3):46-49.

[9] 孙宇婷.从知识分类的角度构建新的课堂教学结构[J].教学与管理,2007(22):6-8.

[10] 翁璐瑶.知识分类理论下的教学设计研究[D].南京:南京师范大学,2019:66-73.

[11] 王鉴.课堂志:回归教学生活的研究[J].教育研究,2004(1):79-85.

本文系2022年杭州市教育科研综合课题“初中课堂微观化教学模型的变式研究”(课题编号:2022G139)和2023年浙江省教育科学规划课题“‘微’中突破:初中课堂微观化教学模型的建构与深化研究”(课题编号:2023SC005)的部分研究成果。

(作者单位:1.浙江省杭州市富阳区永兴学校初中部;2.北京师范大学教育学部)

责任编辑:赵继莹