区域推进社会性科学议题学习的策略

作者: 张涛

社会性科学议题学习(SSI-L)在我国尚属新生事物,对其进行专门研究的学校还不是很多。在实验学校相对较少而又比较分散的情况下,通过划分区域的方式加强学校之间的交流与合作不失为一种切实可行的办法。北京师范大学社会性科学议题学习项目第一批实验学校共30余所,分布在全国10多个省市。为方便项目的组织、协调、指导和管理,项目组将实验学校划分为北京、山东、浙江、山西4个区域。那么,如何以区域为单位组织推进社会性科学议题学习呢?下面以山东区域威海的实践探索为例,简要介绍区域推进社会性科学议题学习的策略。

一、以学校联盟为基本组织形式

在学校之间具有深度交流合作需求的情况下,以学校联盟的方式将实验学校紧密组织起来,实现学校之间智慧众筹、抱团发展,不失为一条切实可行的途径。学校联盟是若干拥有共同战略目标和追求,以“平等自愿、互信互利、互相尊重、共同发展”为原则,通过共同规则约束而建立的教育资源互利共享联合体。通过学校联盟,学校可以共同探讨社会性科学议题的研究思路,共同解决议题研究中遇到的困难,共享研究资源和研究成果。

北京师范大学社会性科学议题学习项目山东区域第一批实验学校共8所,其中山东5所,辽宁、黑龙江、贵州各1所。项目启动之后,山东区域立即组织成立了北京师范大学SSI-L项目鲁辽黑黔区域实验学校联盟,制定了《北京师范大学SSI-L项目鲁辽黑黔区域实验学校联盟章程》,确定了“联合各成员学校,共同研讨SSI-L的理念和实施方法,扎实推进SSI-L项目合作,实现资源共享、协调发展、共同提高”的联盟宗旨,确立了“以理事会为决策机构,秘书处为办事机构”的组织架构,规定了“在北京师范大学SSI-L项目组和联盟专家组的指导下,由理事会统一组织,按照理事会决策制度决定重要事宜,开展相关活动,实行资源共建和共享”的运行机制,明确了联盟成员单位的权利和义务,选举产生了联盟理事会成员,组建了秘书处,聘请了联盟学术顾问。

联盟成立后,开展了一系列卓有成效的工作。每学期初,联盟组织召开由各实验学校负责人参加的联盟工作会议,讨论决定整个学期的工作安排计划;召开社会性科学议题学习选题专项研讨会议,研究讨论各学校选题的科学性和可行性。每学期中,组织开展项目推进现场展示观摩活动,推介先进经验,推动项目研究。每学期末,组织对整学期工作进行总结反思,整理研究成果,总结取得的成绩,反思存在的问题,规划下一步的工作。

在联盟强有力的组织下,山东区域各实验学校的活动有规划、行动有力量、研讨有伙伴、前进有方向,社会性科学议题学习取得了丰硕成果。在短短一年多的时间内,实验学校共开发、组织实施社会性科学议题学习项目15项,研究成果获省市级奖励近10次。不仅如此,社会性科学议题学习项目还凸显了学校办学理念,发展了学校办学特色,也为学校树立了校本课程建设的标杆,带动了学校教育科学研究课题的深入开展。如在威海望海园中学参评威海市特色学校的过程中,社会性科学议题学习项目就为学校“未来教育”增色不少。

二、以议题选择为首要研究内容

社会性科学议题学习始于选题。选题是社会性科学议题学习项目实施的起点,也是难点和关键点。因为选择和确立议题是一个初步明确研究方向、研究目的、研究内容、研究方法和步骤的过程,课题选择恰当与否,会直接关系到社会性科学议题学习项目研究的成败。如果选题不当,就会偏离学习目标,影响学习效果,导致事倍功半。山东区域一直把议题选择作为组织开展社会性科学议题学习的首要研究内容,鼓励实验学校在总项目组组织的各种研讨中重点展示学校的选题,以寻求指导和帮助。专家充分发挥作用,利用每学期初开展的选题专项研讨活动,对各学校的选题进行逐一点评,精心打磨。

例如,威海世昌中学最开始选择的研究议题是:“转基因食品是否应该被选择食用?”转基因问题是典型的社会性科学议题,具有社会性科学议题科学性、社会性、开放性和伦理性的特征。但是,在研讨中,专家认为“转基因食品是否应该被选择食用”的关键在于转基因食品是否安全,虽然目前科学界的主流观点是转基因食品的潜在危害不比普通食品更高,但联合国粮农组织、世界卫生组织、世界经济合作与发展组织等国际权威机构也都表示,转基因物种可能会令生物产生“非预期后果”,国际消费者联合会也表明“到目前为止还没有任何证据能够证明转基因食品是安全的”。如果让初中生解决这样一个具有较高难度的问题,他们在知识储备、证据占有和专业理解等方面都会有明显的不足。

学校接受专家建议,转变研究方向,又选择了第二个议题:“威海小石岛是否有必要填海造陆?”研讨中,专家充分肯定了这个议题,认为该议题不仅具有社会性科学议题的典型特征,而且紧密联系当地社会生活实际,与威海建设“海洋强市”的战略方针高度契合。于是,学校选择并开展了该议题的研究,并由此确定要把“海洋”作为学校今后社会性科学议题学习研究的大主题。

在完成了上一个议题的研究之后,威海世昌中学围绕“海洋”主题,又提出了第三个选题:“威海进行海洋垃圾焚烧发电是否可行?”研讨中,专家指出,该议题是一个伪命题,因为威海以整洁干净而闻名,海洋垃圾也非常少,更难以用来发电。学校接受了专家的建议,但还是围绕“海洋”和“发电”的思路,提出了第四个选题:“威海是否需要大力建设潮汐能发电站?”专家充分肯定了这个选题,因为威海的海岸线占山东省的1/3,全国的1/18,具备潮汐发电的自然条件和潜力,但威海现在只有火力发电、风力发电、核能发电,而早在20世纪70年代建立的潮汐发电站则已经停止了运行。在这种情况下,有没有必要再去发展潮汐发电就具备了较强的争议性。

正是因为在选题上下足了功夫,山东区域各实验学校才少走了许多弯路,每学期都能快速进入正确的研究轨道,整个区域也开创出了各学校在社会性科学议题学习研究上齐头并进、各美其美的良好局面。

三、以精准指导为区域主攻方向

由于每所学校议题的研究方向不同,每个议题在设计和实施上又涉及多个环节,任何一个具体环节出现问题都有可能导致议题研究走入困境,因此,要做好区域范围内社会性科学议题学习的推进,就需要对每所学校议题设计和实施的具体问题进行有针对性的指导。为帮助实验学校做好社会性科学议题学习项目,北京师范大学社会性科学议题学习总项目组组织开展了大量培训活动。在这种情况下,区域作为项目组整体的组成部分,如何找准主攻方向,充分发挥区域推进的优势,避免培训同质化,是一个重要课题。

山东区域根据区域管理学校相对较少,对实验学校情况比较了解的情况,把区域的主攻方向定位于对实验学校进行更有针对性的精准指导,通过个性化的服务帮助学校突破项目的难点,使学校能够走好项目实施的“最后一公里”。

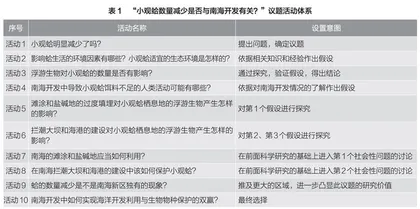

例如,威海南海新区实验中学针对当地出产的小观蛤近年数量明显减少的情况,提出了“小观蛤数量减少是否与南海开发有关?”的社会性科学议题,并总结出小观蛤数量减少三个可能的原因:一是在小观蛤生活的海湾,有一条叫作“母猪河”的大河,几年前在这条河的入海口上游建了一个拦潮大坝,大坝的建成导致入海的河水量减少,海水盐度提高;二是南海开发填埋了大量的滩涂和盐碱地,破坏了母猪河入海口附近的大片湿地,造成入海口附近海水中的浮游生物减少;三是小观蛤栖息地附近新建了一个海港,海港的码头向海里延伸了10千米,阻挡了流向小观蛤栖息地的潮流,从而改变了小观蛤的生态环境。应该说,这个议题隐含了经济发展与生态保护的矛盾冲突,并具化为一个物种的兴衰,是一个不错的社会性科学议题学习选题。但如果只是研究小观蛤数量减少的原因,就会成为“南海开发与小观蛤数量减少研究”的研究性学习课题。那么,怎样跳出研究性学习的设计思路,将这样一个好的素材设计成社会性科学议题学习活动呢?

针对威海南海新区实验中学面临的问题,山东区域组织专家进行“会诊”,“诊断”结果为:该议题的选题和驱动性问题都很好,但需要在找到小观蛤数量减少原因的基础上,再安排一些讨论南海新区开发与环境保护之间关系的活动。经过专家与学校的共同研究讨论,最终为该议题构建起了如下活动体系(见表1)。

有了表1中的活动安排,该议题就融入了更多的社会性、伦理性因素,开放性更大,争议性也更强。在扫清了此议题研究的障碍之后,学校的议题研究顺利开展,现在已经取得初步的研究成果。

四、以组织展示为强力推进手段

要组织好社会性科学议题学习的实施,从区域层面来说,除了要有具体到位的指导,还需要考虑如何激发学校的积极性,因为学校是社会性科学议题学习实施的基本单位。只有学校具有社会性科学议题学习研究的动力,才能充分发挥自身的主观能动性;而只有每所学校都积极主动地参与研究,整个区域的社会性科学议题学习才能进入良性发展的轨道。

山东区域把“组织展示”作为推进学校开展社会性科学议题学习的强力手段,为学校搭建了多个展示平台,组织开展了多种形式的展示活动。一是全覆盖的展示,要求区域内的所有学校都参加展示;二是多途径的展示,组织区域内网络和现场的展示,安排学校参加总项目组组织的项目年会、校长培训会、学段研讨会的展示;三是全方位的展示,要求区域内部的现场展示要涉及社会性科学议题学习的选题、实施、评价、资源开发、条件保障等各个方面。展示活动促进了学校社会性科学议题学习项目的开发和实施,促进了教师对已有社会性科学议题学习项目进行反思和优化,对社会性科学议题学习成果进行梳理和提炼,也加强了各实验学校之间的交流和相互学习。

例如,威海千山路小学依托学校拥有6亩田园基地的资源优势,提出了“薰衣草种植”的议题。该议题提出后,因为存在一些难以解决的问题,在一段时间内停滞不前。针对这一状况,山东区域组织了一次现场展示研讨活动。接到通知后,威海千山路小学立即行动了起来,在专家的帮助下,对议题进行了反复打磨,一举攻克了以下两个难点:一是将议题的驱动性问题从“威海是否适合种植薰衣草”调整为“威海是否要大面积种植薰衣草”。因为“威海是否适合种植薰衣草”是一个“是什么”的问题,这个问题有着确定答案。而“威海是否要大面积种植薰衣草”属于“怎样做”的问题,如何作出决策取决于人的主观意愿,学生有选择的余地,适合作为社会性科学议题进行学习研究。二是厘清了议题中各个活动之间的关系,合理安排了议题中各个活动的顺序。下面是经过调整后该议题的活动安排。

主题1:薰衣草生长需要什么样的环境条件?

活动1:了解薰衣草正常生长所需的环境条件。

活动2:邀请专业人士到校,对学生进行有关薰衣草知识的介绍。

活动3:研学青泉谷薰衣草庄园,现场考察薰衣草种植条件。

主题2:威海的环境条件适合种植薰衣草吗?

活动1:查阅资料,了解威海的环境条件是否适合薰衣草生长。

活动2:探究当地的水、温度和土壤对薰衣草生长的影响。

主题3:威海要不要大面积种植薰衣草?

活动1:调查本校师生和社区居民是否支持大面积种植薰衣草。

活动2:对薰衣草与其他植物的美化价值开展对比研究。

活动3:对薰衣草与其他植物的生态价值开展对比研究。

活动4:对薰衣草与其他植物的经济价值开展对比研究。

主题4:如何在校园里种植、加工和销售薰衣草?

活动1:薰衣草的种植。

活动2:薰衣草的加工。

活动3:薰衣草的销售。

通过以上4个策略的实际运用,山东区域各实验学校社会性科学议题学习实施水平得到了极大提高。山东区域的实践也证明,区域推进可以促进实验学校协同发展,而适当的策略又是做好社会性科学议题学习项目区域推进的重要保证。

(作者单位:山东省威海市教育教学研究院)

责任编辑:赵继莹