德国精英大学教育质量监测的思想、目标及权力文化取向

作者: 杨宏浩

摘要:教育质量监测对德国高等教育的发展发挥着重要作用,其内涵由“主权独立”向“多元文化融合”发展。为更加系统和全面地揭示德国高等教育质量监测的权力文化,本文以“不莱梅大学”为研究对象,重点对“不莱梅大学”教育质量监测的内涵、核心思想、过程及权力文化取向进行分析。得出未来高校教育质量监测的权力文化核心应是一种“教育情境性”及“去中心化”的价值取向,权力文化关系应由“权威专制型”转变为“沟通对话型”。以此为鉴,我国一流大学应重点构建“双循环—共同体”的教育监测氛围,同时应打破静态的、被动的、机械的“单向监测”文化,逐步创建一种多元的、有机的、互动的“双向监测”文化。政府应扩大高等教育质量监测机构的宏观调控作用,完善“第三方”评价机制,细化教育质量监测举措,增强监测措施的可操作性和科学性。

关键词:德国;精英大学;教育质量监测;权力文化;不莱梅大学

德国高等教育质量处在全球领先水平,这与其完善的教育质量监测体系有着密切的关系。受教育分权制度的影响,德国高等教育质量监测具有显著的多元化特征。德国教育权力一般都集中在联邦州,并不在联邦政府。每个联邦州都有相当大的教育自主权,会制定适合本州实际情况的教育政策和教育体制。如各州具有独立选定教材,自主处理教育事务的权限。“教育主权在州”决定了德国各联邦州教育制度具有多元化、差异化的特点。[1]长期以来,德国高校在教学、科研等享有充分的自主权。[2]办学自主权是教学质量提升的重要因素,这使得德国高校的教育质量监测体系更加多元,教育质量监测的模式更加丰富,教育质量监测的指标和评价路径更加具有适切性。精英大学是德国高等教育发展的典范,具有更加创新的教育质量监测体系和理念。通过德国精英大学教育质量监测的研究,对提升我国“双一流”高校的教育质量监测的能力和水平,提升高等教育国际竞争力等均具有重要的借鉴意义。

不莱梅大学(Universitt Bremen,以下简称UB)作为德国著名的高等教育学府,在德国精英大学中具有较好的代表性。随着教育质量监测研究的不断推进,UB作为精英大学,不断探索和丰富教育质量监测的内涵,形成更加多元的概念表述体系。

本研究立足德国高等教育质量监测的经验,以精英大学为借鉴,选取UB为具体的分析对象。从德国高等教育质量监测的起源、内涵、高等教育质量的标准及过程、高等教育质量的权力文化价值取向等层面入手对德国精英大学的教育质量监测进行全面和系统的论述。

一、德国精英大学教育质量监测的起源

教育的发展往往是政治、经济、文化、学校、家长、学生等综合作用的结果。教育质量监测作为教育发展过程的重要组成部分,其产生和发展同样也受到多种因素的影响。结合欧盟及德国教育改革和发展的历程,德国精英大学教育质量监测的产生和发展主要受欧盟教育“一体化”、德国“精英大学计划”等因素的影响。本研究以内外部相结合的分析视角,将德国精英大学教育质量监测的缘起分为外部因素和内部因素两个方面。

(一)德国精英大学教育质量监测发展的外部因素

德国作为欧盟的重要成员国,欧盟教育的相关协议对德国高等教育的发展产生着重要的影响。“博洛尼亚协定”(Bologna Accord)是影响德国高等教育监测的主要外部因素。1999年29个欧盟国家齐聚于意大利小城博洛尼亚,共同商讨欧洲教育资源的优化路径,提升欧洲教育的竞争力。同时,统一欧盟教育质量监测和评价体系是大会的重要议题之一,如学制、学分统一等。在博洛尼亚会议框架追求更高教育质量的背景下,2001年欧洲32国的教育部长齐聚捷克首都布拉格,共同签署了“共建欧洲高等教育一体化”(Auf dem Weg zum europaeischen Hochschulraum)的公报。公报重申和肯定了博洛尼亚协定的精神,进一步完善了通过统一的质量认证机制和教育监测体系保障欧洲高等教育质量的提升和教育竞争力。

2005年召开的挪威卑尔根会议,欧洲多国教育部长就高等教育质量监测的标准、过程等达成初步协议。同时,紧紧依靠现有的欧洲大学联盟、欧洲学生信息局、欧洲高等教育机构协会等组织,加快实施适用于欧洲高等教育的质量监测体系。

欧洲高等教育一体化发展,深化教育领域合作是教育质量监测实施的重要基础。为形成欧盟高等教育的协同发展,2014年欧盟发布“伊拉斯谟+”(Erasmus+)计划。该计划强调欧盟各国的高等教育的发展应树立一种“战略伙伴关系”(Strategische Partnerschaften),形成协同发展的命运共同体。“战略伙伴关系”包含了除小学外的其他教育机构,如高等院校、幼儿园等。[3]其中高等教育的协同发展是“战略伙伴关系”的重要内涵体现。欧盟高等教育质量监测的标准制定和实施过程等是“战略伙伴关系”的重要组成部分,它积极推动了欧盟各国高等教育质量监测的发展。

德国作为欧盟的重要成员国,其高等教育的发展与欧盟教育整体发展和规划之间有着密切的关系。在博洛尼亚协定、“伊拉斯谟+”计划等影响下,德国高等教育质量监测开始实施。由于多国的联合参与,德国高等教育质量监测从诞生起就有着多元文化的丰富内涵。

(二)德国精英大学教育质量监测发展的内部因素

德国高等教育高水平发展的支持计划是教育质量监测发展的重要内在因素。“德国大学精英计划”也被称作“德国大学卓越计划”。该计划的提出源自2004年德国联邦总理施罗德,目的在于通过联邦政府对高等院校的持续高额投入,进而保证德国大学在未来若干年之内的竞争力,同时通过加强高等院校和产业界以及科学界的合作,促进知识的转化过程。高等教育的教育质量监测体系是德国大学精英计划实施的重要支撑,也是评估德国精英大学建设的重要手段。该计划的实施打破了德国各高等院校之间的“和平相处”,促进了高校间的“优胜劣汰”。高校间的竞争随着计划的不断推进而越来越激烈。以往被认为是负面意义的“精英”概念被广而接受、推崇,争当精英不遗余力。因为是精英就能获得更多资源,就能在竞争中处于有利地位。各州各校间平均资源的“平等和公平”局面让位给强者使其更强更国际化,弱者相对趋弱更趋区域化的分化发展格局。[4]20世纪80年代到90年代中后期,德国高教界对高等教育评估由谨慎观望转变为欣然接受。[5]在国际化的紧迫要求下,德国的高等教育为了融入世界体系之中,同时也是为了增强自身的兼容性和竞争力,提升德国学生的全球流动性,必须对这样的传统学制进行改革。因此对高等教育进行质量监测的要求在德国变得迫在眉睫。

作为德国的精英大学,UB在面临外部和内部环境的双重影响下,不断完善自身教育质量监测体系,丰富教育质量监测的内涵、完善教育质量监测的标准、强化教育质量监测的过程,从而形成了多元化、典型性的教育质量评价体系,被德国乃至其他国家高校所借鉴。

二、UB教育质量监测的内涵

目前,对于教育质量监测的概念界定,学术界尚没有形成统一的理解与认识。根据UB教育质量监测构建的理念和标准,其大致从“教育保障”“教育门槛”和“教育过程”三个方面反映教育质量监测的内涵。结合UB教育质量监测的文本表述,本研究将从上述三个方面对UB教育质量监测的内涵进行阐述。

作为“教育保障”的质量监测。质量监测作为一种“教育保障”,此概念来源于英文词组 “Quality Assurance”。这一表述认为质量监测保障了教育的发展,该理念被博洛尼亚协定所接受和采用。在“教育保障”的前提下,逐渐发展出两个关于“教育保障”的文化以及“教育保障”管理的认识。这两种认识在德国高等教育的发展过程中也获得了较多的共识。虽然将质量监测作为一种“教育保障”并没有错,但是质量监测不仅仅是拥有一种“保障”的作用而存在,单纯将其理解为“教育保障”则显得有些片面。为了防止这种片面的现象,UB教育质量监测体系通过完善“保障制度”和“保障路径”,搭建教学质量提升的路径,形成保障与质量的结合。

作为“教育门槛”的质量监测。作为对“教育保障”定义的补充,“教育门槛”的质量监测是从另外一个角度对其进行审视。这样的定义认为“高等教育的教育保障是一种给相关当事者确立信心的过程,即确信相关的准备(输入、流程和结果)能够满足期望或者能够达到相关当事者的最低要求”。[6]从这个角度而言,质量监测被视一种“准入”,在准入门槛之下,其作用就是用来判断是否具备了相应的教育标准和需求。这也是针对“教育保障”认知的一种深化,它更加强调教育质量评价中的“最低标准”。UB教育质量监测体系在学生评价、教师考核、组织绩效等方面,都设有一定的“门槛”。如在教师考核中,教学技能“优秀”是高水平教师评价的前提,只有得到这个才有条件和机会被评定为“教学高质量”。

作为“教育过程”的质量监测。关于质量监测是“教育过程”的定义,最初来源于世界经合组织(OECD),其认为质量监测不仅是“教育保障”,而且还包括一套关于教育测量、教育监控、教育认定、教育维系以及教育提升的方式以及程序(尤其是在高等教育界),认为质量监测是一种处于运动中且不断生成的过程。通过这样的动态过程,教育质量监测得以实现。UB教育质量监测的体系更加体现动态化的理念,针对不同年级、不同学科、不同教师等教育教学的特征,适时调整质量评价的指标,以展示出更强的适切性。

以上关于质量监测的定义,从三个方面说明了质量监测的属性。然而,不论是何种定义,都不可能对其做出精确的界定。正如欧洲质量保障体系所描述的那样,“高等教育的质量保障是一个总称,这就使得关于质量保证的解释多种多样,不可能使用一个定义来囊括所有的情境”。[7]然而,进一步了解UB教育质量监测的标准、过程及价值取向,对丰富教育质量监测的内涵,发挥教育质量监测对高等教育高水平发展的作用等均具有重要的意义。

三、UB教育质量监测的核心思想、目标及过程

UB教育质量监测的标准和过程,主要以该校教育战略发展的规划为核心体现。UB围绕其核心大学教育理念——“雄心和技巧”(Ambitioniert und Agil),制定出“2018-2028发展战略”(Strategie 2018-2028)规划。此战略主要由三个部分组成;(1)“学校使命”,即将整个不莱梅大学建成一个欧洲领先的科学研究及教学大学,具有多元精神、责任感和合作创新性;(2)“学校价值观”,包括科研教学的责任性、科研教学的连贯性、科研教学的求知欲、科研教学的重视性;(3)“不莱梅精神”,即以高学术标准,灵活有创意地共同合作学习。这三个部分共同奠定了UB教育质量监测的发展基础,成为UB教育质量监测理念和战略构成的核心。综上,在UB“2018-2028发展战略”规划理念的主导下,UB教育质量监测形成了以“教学思想”为核心、以具体目标为标准、以系统过程为工具的完整体系。

(一)UB教育质量监测的核心思想

教学质量是教育质量的重要体现。UB教育质量监测的核心思想,在于形成了以“教学”为核心的评估框架。质量监测促进“教学相长”,UB毫无例外地坚守着自身教学思想,即教师能促进及提升学生的学习状态,而学生也可以反过来丰富教师的教学理念。学生也可以承担自身学习的责任,这样的教学思想将教学的积极性调动起来,并且能够促进学生学习质量的持续发展。在强调学生专业性学科能力培养的同时,也不断通过国际教育经验和跨学科之间的联系对其进行补充完善。整个学习过程中,教和学并不是单纯的“被动填鸭”过程,而更应该被视为一种“研究性学习”(des forschenden Lernen)与“教学认知”的有机结合过程。所谓的“研究性学习”是指一种教学原则,即融合了学习参与者的教学方法、最近科研状况、科研进展流程以及相关的教学反思过程。UB教学思想成为教育质量监测指标体系构建的基础和核心思想。

(二)UB教育质量监测的目标与特征

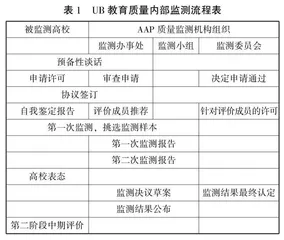

UB质量教育监测的最高目标是使大学达到教学以及科研协同高质量的状态。[8]具体说来,UB高等教育监测的目标在教学领域的评估指标主要包括:较高的专业学业质量、学习者资质和能力的获得、研究性学习者和学业为中心的配置等方面。[9]教学和科研高质量状态体现为,不同教育主体及教育机制等要素的协同。UB教育质量监测的评价主体包括专业领域的学者、校长、学院与行政部门管理者、学位委员会成员、教师、学生等。各主体之间以教育高质量发展为纽带和目标,通过学业结构调整、核心任务介入、家校配合等方式形成质量监测的“共同合力”。