基于深度学习理念的初中物理课堂教学优化设计

作者: 祁天芳

【摘要】为提高初中物理课堂教学效果,更好地培养学生的综合素养,就必须更新教学理念,优化课堂设计。文章以初中物理课程中“牛顿第一定律”为例,指出深度学习理念的内涵和特点,介绍了深度学习理念下的教学设计要点,然后从创设情境、提出质疑、自主探究、深度分析、以评促学等五个环节,详细阐述了深度学习理念下“牛顿第一定律”的课堂教学方法。即创设情境,引入课程新知;提出质疑,产生学习动力;自主探究,树立科学思维观念;深度分析,掌握知识概念。

【关键词】初中物理;深度学习;教学设计;教学方法

【中图分类号】G633.7【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2024)22—0107—04

“牛顿第一定律”作为力学三大定律之一,是整个力学的基础,它确立了力和运动之间的关系。从教材编排角度看,“牛顿第一定律”位于“力的作用效果”之后、“二力平衡”之前,具有承前启后的作用,因此是教学活动的一个重点[1]。学生掌握“牛顿第一定律”,能解释生活中的力学现象、解决实际力学问题,达到物理知识迁移运用的效果。深度学习理念主张学生对课程知识深度探究,要求教师设置具有挑战性的任务,在完成任务的过程中培养学生的创造性思维能力。可见,深度学习理念与“牛顿第一定律”的教学具有较强的契合性,在实际教学工作中引导学生深度学习,是一种科学可行的教学方法。

一、深度学习理念的内涵和特点

1.深度学习理念的内涵。深度学习来源于人工神经网络,是对知识深加工后解决实际问题并达到举一反三的效果。在教育领域,深度学习是一种整合性的学习方法,要求学生的感知、情感、思维等要素全面投入到学习中,突出学生的主体地位,强调反思建构,培养高阶思维,鼓励学生自主探究,在这个过程中习得新知和技能,最终促进综合素养的不断提升。

2.深度学习理念的特点。相比于浅层学习,深度学习理念的特点在于:第一,认知层面。深度学习理念主张学生深入理解与分析,鼓励学生表达自己的见解,形成牢固的记忆。在此基础上,内化知识体系、构建知识框架,将新旧知识整合起来,并联系现实生活,注重培养学生的推理能力、空间想象力等[2]。第二,实践层面。深度学习理念强调学生自己动手操作,在实验探究过程中掌握物理课程的学习方法,不断解锁新技能。第三,情感层面。深度学习理念有明确的学习目标,学生有明确的自我定位,要求学生多反思反馈,达到查缺补漏、取长补短的效果。

二、深度学习理念下的教学设计要点

1.明确师生角色定位。深度学习模式下,教师是教学活动的主导者,学生是教学过程的主体[3]。对教师而言,应该树立“以学为中心”的思想,一方面充分把握学生情况,明确学生的发展方向和路径,把握学生现有能力水平和预期目标之间的差距;另一方面要做到两个转化,将外在教育要求转化为学生内在学习需求,将客观知识转化为学习对象,从而激发学习兴趣。对学生而言,要想作为教学过程的主体,应该积极配合教师,珍惜每一次发言机会,在动手操作中仔细观察、思考,在小组合作中展开讨论探究,培养学生的质疑精神和创新能力。

2.联系学生实际生活。物理学科与现实生活密切相关,学生运用知识能解释生活中的物理现象、解决实际物理问题。因此,深度学习模式下,教师在课堂教学环节应该密切联系社会实践,实现理论与实践的有机结合,真正达到知识迁移运用的目标。例如,在“牛顿第一定律”学习中,教师可以引用生活中的惯性、力的作用与效果等,将抽象的物理概念转变为生动具体的现象,从而降低学生的学习和理解难度,让学生充分掌握物理知识,培养物理学科素养。

3.动态调整教学目标。教材内容与教学内容并不能画上等号,教师必须精心设计教学方案,为学生提供既能满足教学要求,又符合学生操作水平的学习资料。对此,教师先要把教材内容转化为满足学生发展要求的教学内容,然后把教学内容转化为学生能操作的具体材料。一是按照教学设计展开课堂教学过程,在有限的时空条件下,有计划地实现教学目标。二是课堂教学活动本身是严肃的,为调动学生的积极性,需要创设宽松、活泼、合作的氛围,加强师生之间、生生之间的交流互动,为学生提供表达个人见解的机会。三是教学过程虽然是预设的,但也要根据学生的反馈及时调整,更好地实现教学目标。

三、深度学习理念下“牛顿第一定律”的课堂教学方法

1.创设情境,引入课程新知。在课堂导入环节,教师直接抛出新知识点的效果不好,应该让学生主动提出疑问,以此调动学生的积极性,使其尽快进入教学活动。深度学习理念主张让学生从生活情境中发现问题、提出问题,掌握新的知识和技能,从而有效解决情境中的问题。因此,教师应结合教学内容、学习目标和学生情况,创设真实的物理情境引发学生思考,让学生带着问题进入教学活动,营造出良好的课堂氛围。

教师利用多媒体展示图片:一辆运输车装满了木材,司机如何操作才能让所有的木材卸到地面上呢?针对这一提问,有学生认为若是自卸车,司机升起液压杆,车厢头部逐渐升高,木材就会滚落。也有学生认为不是自卸车的话,司机突然大力踩油门,车辆抽离木材就能卸下。此时教师补充车辆不是自卸车,继续用多媒体播放视频:视频中司机迅速倒车,然后急刹,重复这个操作所有的木材都能卸下。对于这一现象,教师引导学生提问:为什么木材会卸下?这用到了什么物理知识?

教师创设真实的生活情境,让学生带着疑问进入“牛顿第一定律”的教学活动,一方面能让学生的感官获得良好体验,另一方面学生能回忆已有的物理知识。相较于教师直接提出新的知识点,这一方法能更好地激发学生的学习兴趣,营造轻松积极的课堂氛围,为后续教学实施创造有利条件。

2.提出质疑,产生学习动力。在课堂教学中,确定“牛顿第一定律”的教学主题后,教师可从物理学史料入手,引入亚里士多德、笛卡尔、伽利略等人的观点,并让学生提出质疑。如亚里士多德认为,物体受力会运动,不受力就会停止运动,力是维持物体运动的原因,这一观点对不对呢?然后教师简单演示,用手推一下讲台,讲台向前移动;不再推讲台,讲台保持静止。学生观察教师的演示,并且回顾以往的物理知识,经过分析判断,就会发现这一观点存在局限性,进而提出质疑。有学生认为这个观点不对,因为老师刚刚推讲台的力比较小,如果施加的力很大,即使手离开了讲台,讲台还会向前移动一段距离,然后才保持静止。也有学生认为,如果物体的重量大到数吨,我们即使用双手推,物体也不会移动。

学生质疑是主动思考、分析、推理后的成果,亚里士多德提出的观点也是观察思考后的产物,但观点本身具有局限性。在教师的引导下学生提出质疑,能改善学生的学习状态,构建深度学习模式,学生在观察、分析、思考的过程中,产生对“牛顿第一定律”新知识的学习动力。

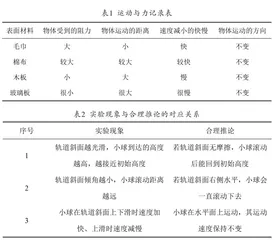

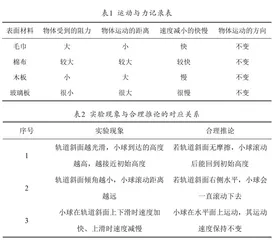

3.自主探究,树立科学思维观念。在深度学习中,学生是学习活动的主体,教师的引导和帮助,让学生主动经历知识的发现、发展过程,而不是教师口头讲解、学生被动接受[4]。学生提出质疑后,下一步是设计实验,让学生在自主探究中推导出“牛顿第一定律”,在此过程中树立科学思维观念。以伽利略理想斜面实验为例,在课堂上让学生模拟这一实验,主要用到小球、轨道、不同材质的表面材料,轨道斜面的粗糙程度和倾角大小可以调整。学生动手实验时,首先改变轨道斜面的粗糙程度,分别铺毛巾、棉布、木板和玻璃板,让小球从左侧同一高度滚动,观察小球的运动特点,并填写表1。其次改变轨道斜面的倾角,选择30°、45°和60°倾角,斜面上不铺任何东西,让小球从左侧同一高度滚动,观察小球到达轨道斜面右侧的高度。

学生动手实验,观察实验现象,然后教师从易到难提出一系列问题:第一,本次实验中用到了光滑皮面和毛巾两种面料,若采用牛仔布料(粗糙程度介于光滑皮面和毛巾之间),猜测小球能到达的高度。第二,如果把轨道斜面的倾角不断调小,猜测小球能到达的高度及滚动的距离。第三,假设轨道斜面是绝对光滑的状态,此时小球与斜面之间的摩擦力为0,小球能回到原来的高度吗?第四,如果轨道斜面右侧倾角为0,即处于水平状态,那么小球又会表现出怎样的运动状态呢?

学生在回答以上问题时,教师要引导学生分清哪些属于实验现象(证据),哪些属于合理推论,并将其一一对应起来,见表2。在本次实验过程中,除了让学生掌握力与运动的关系,还要认识到轨道斜面摩擦力为0、轨道斜面无限长均是假设条件,现实生活中是无法实现的,从事实出发寻求事物的本质、忽略次要因素的影响,是研究物理问题的一种重要方法。

4.深度分析,掌握知识概念。通过以上教学活动,明确了“牛顿第一定律”的内容,即任何物体都保持匀速直线运动或静止状态,直到外力使它改变运动状态。基于深度学习理念,为让学生更加深刻地掌握知识概念,教师可通过师生互动的方式,将物理知识与生活实践结合起来[5]。

教师提问:同学们在坐车时,司机突然加速、突然刹车、左转弯和右转弯时,我们的身体会有什么动作反应?学生结合生活经验,车辆突然加速时身体会后仰,突然刹车时身体会前倾,左转弯时身体向右倾,右转弯时身体向左倾。教师继续提问:为什么身体会有不同的动作反应呢?对于这一问题,学生只知道和惯性有关,但具体原因说不出来。

此时,教师可引导学生深度分析:根据牛顿第一定律,物体会保持原来的状态,处于静止状态的物体不愿动;处于运动状态的物体不愿停、也不愿改变运动方向,这是惯性的由来。一旦物体的运动状态改变,如从静止到运动、从运动到静止、运动过程中改变方向等,均是受到外力影响。不受外力影响的物体,要么保持静止,要么保持匀速运动,但现实生活中不受外力影响的物体是不存在的,但合力为0的情况是存在的。例如,桌上的书本既受到重力影响,也受到桌面支持力影响,这两个力的合力为0,因此书本是静止状态。学生深度分析后,就能在力与物体运动状态之间建立起关联,进而就能解释司机突然加速、突然刹车、左转弯和右转弯时,身体动作反应的确切原因。

总之,教师应明确师生角色定位,联系学生实际生活,并动态调整教学目标,如此才能营造出良好的课堂氛围,进一步提高教学效果,帮助学生真正实现深度学习的目标。

参考文献

[1]于浩.充分预设促进课堂生成深度学习落实核心素养——以“牛顿第一定律”教学为例[J].中学物理教学参考,2023(10):06-10.

[2]刘玉清.运用虚拟物理实验促进学生深度学习[J].物理之友,2023(04):48-49.

[3]陈培凤,季卫新.基于学习分析理论的初中物理深度备课研究——以“牛顿第一定律”第一课时教学设计为例[J].物理教学,2020(01):37-40.

[4]陈泽,谭振宇,皮飞鹏,等.利用大单元教学促进学生对牛顿第一定律的深度理解[J].物理教学探讨,2023(12):33-37.

[5]余颖.深度学习视域下的初、高中重复性内容教学——以“牛顿第一定律”为例[J].物理教学探讨,2020(03):26-28.

编辑:张昀