如何利用教材资源进行大单元整体教学

作者: 万海琴【摘要】新课标倡导提升学生核心素养,以六大任务群为载体组织教学,为教师的课堂革新带来新机遇。大单元整体教学基于任务群学习,这对学生核心素养提升具有天然优势。文章从什么是大单元整体教学、为什么要进行大单元整体教学、如何进行大单元整体教学三个方面进行论述,结合语文教材七年级下册第三单元,例谈如何统整教材课程资源进行大单元整体教学。

【关键词】中学语文;核心素养;任务群;大单元;整体教学;教材资源

【中图分类号】G633.2【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)07—0080—06

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)的颁发,要求教师自觉革新课堂教学,更好地助力学生成长。大单元整体教学基于任务群的学习设计,对学生核心素养提升具有天然优势,备受一线教师青睐。笔者将围绕语文教材课程资源的利用,针对大单元整体教学的性质、目的、方法等方面,从“是什么、为什么、怎么样”三个方面阐释大单元整体教学。

一、什么是大单元整体教学

大单元整体教学,依据崔允漷教授的观点,一个单元就是一个完整的学习单位,就是一个体现完整教学过程的课程细胞[1]。这里所讲的“单元”与教材所讲的“单元”有所区别,“语文教材中一个单元通常是一个主题下的几篇课文,如果这几篇课文没有一个完整的‘大任务’驱动,没能组织成一个围绕目标、内容、实施与评价的‘完整’的学习事件,那它就不是我们所讲的单元概念。”[2]而大单元教学就是将语文教材中的一个单元作为整体来设计学习目标、学习内容、学习活动与评价,不是以单篇课文为主要学习方式,而是将单篇课文的学习纳入到单元整体学习之中,从单元宏观角度整体设计单篇课文的学习内容。教师立足学生核心素养的提升,可创立单元学习目标、设计学习任务、创设学习情境、设立评价标准,并统整于教学中,这是大单元整体教学的根本思路[3]。

二、为什么要进行大单元整体教学

(一)语文新课标的要求

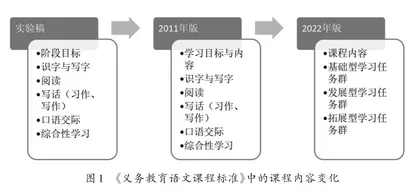

对比2001年至2022年三个阶段的语文课程标准中“课程目标与内容”的部分内容(见图1),可见前两个阶段的课程标准中都没有单独设置课程内容,2011年版课标相较于2001年课标只是强调了教学方式的变化,强调以教师为主体的“教”转向以学生为主体的“学”,以“学”定“教”。2022年版新课标首次将课程内容设置为独立的板块,明确语文课程内容分为三个层次、六个学习任务群(基础型学习任务群——语言文字积累与梳理;发展型学习任务群——实用性阅读与交流、文学阅读与创意表达、思辨性阅读与表达;拓展型学习任务群——整本书阅读、跨学科学习),这是我国课程标准历史上首次明确呈现语文课程内容,这六个学习任务群之间有内在联系,体现出课程内容的组织与呈现方式的变革。

(二)语文教学自身的要求

1.辨析四个概念。语文课程目标:针对“是什么”的问题——国家期望学生具备的语文素养“是什么”。

语文课程内容:针对“教什么”的问题——为有效达成目标,语文课程研制者建议“一般应该教什么”。

语文教材内容:针对“用什么去教”的问题——为了使学生较好地掌握既定的课程内容,语文教材编者提供“通常可以用什么去教”的建议。

语文教学内容:针对的是在具体情境下,“实际上需要教什么”和“实际上最好用什么来教”[4]的问题。

王荣生教授在《语文课程论基础》中专辟一章对以上概念进行了划分和评价。他认为,语文教学内容是教师在教学实践中对教材内容的呈现、沿用、传递,当然也应包括对教材内容的重构——加工、处理、改编乃至更换、增删。既包括对教学内容的执行,也包括对教学内容的创造[5]。可是,目前许多学校语文教学的现状是:大多数教师还是死抱着教材,将语文教材内容与语文教学内容混为一谈,只埋首于语文教材内容而忘了语文教学内容的真正目的。

2.语文教材的双重价值。语文教材的原生价值——“教教材”,教材里的选文原本作为社会阅读客体而存在的价值。读者读文章都是为了获得各种信息,所以这些文本都是有信息价值的。

语文教材的教学价值——“用教材教”,进入语文教材选文的价值就在原本传播信息的价值基础之上,又增添了如何传播信息的新价值,这种新的价值就是教学价值。

原生价值与教学价值对立且统一。一方面要区分开来,另一方面又要结合起来。在语文教学中,对一篇文章除了挖掘它的原生价值外,还应挖掘它的教学价值。每篇文章有多个教学价值点,究竟应该在具体的教学环境中挖掘它的哪一个教学价值点,这不仅是由教材编撰者决定的,更是由教学内容的生成者——教师、学生所决定的。李海林教授认为,当今许多教师将语文教材的原生价值和教学价值混为一谈,把语文教材的原生价值当作教学价值,不挖掘教材的教学价值,即如何传播信息的智慧,而着眼于原生价值本身的智慧,这是语文教学中经常犯而又容易被忽视的问题[6]。

大单元整体设计教学的目的,是将教师过分关注教材的原生价值的陋习,引向对教材教学价值的关注,并能够根据单元教学价值的整体设计需要而有所取舍。

(三)学生掌握知识规律的要求

布鲁纳认为,无论教师教授哪门学科,一定要使学生理解该学科的基本结构[7]。我们要真正认识事物的结构,就需要将其中分散的、零碎的东西加以归纳和整理,使之条理化、纲领化,这一过程就是结构化思维的过程。在学习过程中,学生需要通过梳理、整合、概括、提炼、抽象,真正将零散的知识赋予意义,从单点结构至多点结构,再至关联结构、抽象拓展结构,才能真正建立起学科的基本结构。相比单篇教学,大单元教学强调将单元的各部分、各要素视为一个整体,对目标、内容、任务、评价进行整合与结构化设计[8]。教师要从学生掌握知识的宏观角度整体上设计教学内容,从而促进学生对知识的掌握和学习能力的提升。

单篇教学因其教学目标的散漫和重复,“千篇一律,千课同构”,以及对文本内容的“纤屑不遗,发挥净尽”,对学生学习只有量的积累,而缺乏质的提升。大单元教学提倡的大概念、任务群、情境化、活动式、评价支撑,都是从宏观整体层面落实语文教学知识,要求教师全面提高教学能力,切实提升学生语文核心素养。

三、如何进行大单元教学

统编教材积累了我国教材编写的优秀经验,尤其在教学方法的引导方面经验丰富。教材课程资源内容丰富,每个单元既包括单元导语、预习提示、教材文本、课后练习、阅读提示等要素,还包括写作、名著导读等内容。教师如果仔细分析教材编者精心提供的这些学习要素,并将各单元、各册书前后贯通,就能打开单元整体教学设计的“法门”。

(一)明确教育价值,确定单元学习目标

大单元学习目标以素养为本,整合了学习单元中体现人文价值和工具价值的目标,使教学目标更集中、更聚焦,且统领单元整体教学设计,能实现单元的多重教育价值。要求教师不能将目光盯在单篇课文的学习目标上,而要统整由文本、写作、名著阅读等构成的整个单元的学习内容,提炼其中要求实现的人文价值、工具价值,从而确定本单元的学习目标。

1.根据单元导语确定学习目标。语文教材七下第三单元(以下简称本单元)人文主题是发现“小人物”身上闪现的优秀品格光辉,引导人们向善、务实、求美。语文要素是学习熟读精思的方法。据此确定学习目标:应用熟读精思的阅读方法,发现“小人物”身上闪现的优秀品格,涵养向善、务实、求美的精神品质。

2.根据写作要求确定学习目标。本单元的写作任务是“抓住细节”,细节描写是对人物、景物、事件等表现对象的细微刻画,往往能起到以小见大、画龙点睛的作用。教师通过单元写作任务要求,引导学生领悟文章中细节描写的作用,从而把握人物的个性特征及精神风貌。据此可以确定学习目标:通过文章中真实、典型、生动的细节描写,领悟人物性格及精神风貌。

3.根据名著导读设置学习目标。本单元要求阅读的名著是《骆驼祥子》,教材提供的资源包括读书方法指导、专题探究、精彩选篇、自主阅读推荐等方面。教师可以将本名著导读的方法——“圈点与批注”贯穿于单元读书方法中,以此巩固小学阶段学习的读书方法,同时也为本单元语文要素——“熟读精思阅读法”的落实提供操作范式。据此确定学习目标:熟练应用圈点与批注的读书方法阅读课文及名著,通过社会底层人物了解人情风俗、市井生活。

这样本单元的学习目标可以归纳为以下三点:

①应用熟读精思的阅读方法,发现“小人物”身上闪现的优秀品格,涵养向善、务实、求美的精神品质。

②通过文章中真实、典型、生动的细节描写,领悟人物性格及精神风貌。

③熟练应用圈点与批注的读书方法阅读课文及名著,通过社会底层人物了解人情风俗、市井生活。

(二)确定学习任务,创设教学情境

1.确定学习任务。新课标课程内容三个方面的层级要求,是呈现“积累”“阅读”“拓展”螺旋式上升的要求。教师依据学习任务群的层级要求,根据单元目标,并整合单元文本、名著导读的“专题探究”,可将本单元的学习任务设置成螺旋式上升的四个层级:任务一:给“小人物”写小传;任务二:“小人物”有大境界;任务三:寻觅身边的“小人物”;任务四:走进‘洋车夫’,品析‘金味儿’,并概括出本单元学习主题:市井生活,平凡人物。教师设计这样层层递进的学习任务群,使学生不但能学习文学作品中“小人物”的描写方法,而且能够关注身边的“小人物”,用悲悯的情怀面对世间的万事万物,达到文学作品对学生人文精神的滋养目的,从而提升思想修养,这正是文学作品及语文教学的魅力所在。

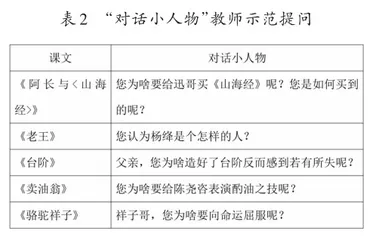

2.设置情境活动。每项学习任务,都得设置相应的情境活动,方能达成目标。以本单元学习任务二“小人物有大境界”为例,可设置三项活动:小人物之小、小人物之不小、对话小人物。通过任务一的学习,学生对“小人物之小”已有所了解,这里不再赘述。怎样读出“小人物之不小”的精神内涵,明确“小人物有大境界”的主题思想,还需教师进一步引导。

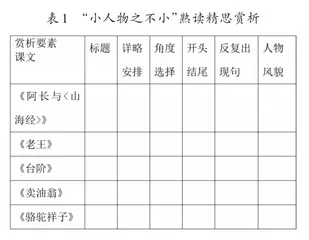

语文教材对本单元的文学鉴赏手法在“单元导读”中已做了明确的指导:学习注重熟读精思,要注意从标题、详略安排、角度选择等方面把握文章重点;从开头、结尾、文中的反复及特别之处发现关键语句,感受文章的意蕴。

教师可列表帮助学生对单元文本进一步“熟读精思”(见表1)。

学生经过以上“熟读精思”式赏析,不但能够掌握写记叙文的阅读方法,而且对文章重难点也有深入理解,逐渐领悟文章深层的意蕴。以琢磨“反复出现的句子”为例,《阿长与<山海经>》一文中“伟大的神力”反复出现,体现了“我”对阿长情感态度的转变——由之前的嫌恶、不屑转向感激、尊敬;《老王》一文中“我不是要钱”埋伏着我对老王真诚情义的漠然,他帮我“送冰”“送人”,我都用给钱来兑换他的情义,从没想过他内心真正的渴求,“我”在老王死后产生愧怍之情也在情理之中;《台阶》一文中“我们家的台阶低”,“台阶”是身份的象征,身处底层的父辈,用脊梁挺起儿女“进阶”的动力,哪怕为此失去健康也无怨无悔;《卖油翁》一文中“无他,惟手熟尔”,谁能像卖油翁这样豁达自识呢?《骆驼祥子》中“买车,买车,买车……”祥子拼尽全力,为什么就买不上属于自己的一辆车?今天的人们如能像祥子一样勤俭,他们的处境又是怎样的呢?

通过阅读方法的统整,不仅能引导学生掌握记叙文的阅读方法,更能使学生走进文本深处,体会作者的思想感情。

经过以上两个环节的学习,活动三“对话小人物”,学生就能深入文本与小人物对话(见表2)。