新时代高校如何做好职称评审工作

作者: 马瑛【摘要】高校职称评审制度是对高校教师教学科研能力和水平的综合评价,是高校教师评价指标体系的主要组成部分。人社部和教育部在《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见》中明确要求,高校教师职称实行评聘结合,意味着一旦晋升职称,就拥有了对应的专业技术职务,导致职称直接与工资、福利等有关。文章探讨高校职称评审工作中普遍存在的问题,并提出解决这些问题的对策,进一步做好职称评审工作,对我国高等教育事业发展有着较强的现实指导意义。

【关键词】高校;职称评审;问题;对策

【中图分类号】G640【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)11—0027—05

高校职称评审制度是对高校教师评价和管理的基本制度,对于党和政府团结凝聚高校教师,激励高校教师职业发展,加强高校教师队伍建设具有重要意义[1]。笔者探讨高校职称评审工作中普遍存在的问题,提出了解决这些问题的对策,以求进一步做好职称评审工作,对高校的建设、我国高等教育事业发展有着较强的现实指导意义。

一、高校职称评审现状

2017年开始新的职称制度改革,最大的变化就是职称评审权的下放,高校被列入第一批下放高级职称评审权的名单中,实现了自主评审。授权自主评审的高校,可自主制订职称评审的条件、职称评审办法和操作方案,执行多年的事前审批制度,改为事后备案。高校可按照自主制订的评审条件、评审办法和操作方案自主组织评审,等待高评会评审通过后,将任职文件向上级主管部门和省级人社部门备案即可[2]。

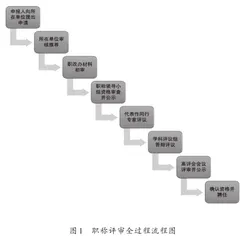

一般各系列职称评审都要经过个人申请、单位审核推荐、职改办审核、职称工作领导小组资格审查并公示、学科评议组答辩评议、高评会会议评审并公示、确认资格并聘用、兑现相应待遇等流程[3],如图1所示。虽然高校实现了自主评审,依据各自特点制订了适宜的评审条件、评审办法和操作方案等文件,但在实际操作过程中,还是会出现一些问题。

二、高校职称评审过程中普遍存在的问题

1.评价条件不够科学合理。高校职称评价条件往往重科研轻教学,强调申报人学历、资历、论文发表数量和被引用情况、科研项目数量和经费等,却未将教学工作量、教学业绩、学生评价等条件作为评价重点[4]。以笔者所在的某省部共建地方高校为例,在2021年最新修订的高校教师职称评审条件中,对申报人的教学方面只提了年均须完成多少学时教学工作量,课堂教学评价结果申报副教授职称须为合格、申报教授须为良好的条件。虽然申报人业绩成果中也纳入了部分教学改革研究论文、教改项目、教学成果奖等条款,但考虑的不是非常细致,在实际操作过程中,仅能作为参考业绩。这虽然在一定程度上解决了重科研轻教学的顽疾,但实质上还是以发表高水平论文、获批高等级科研项目、获得高水平科研奖励等科研成果为重。

2.分类评价不够完善。部分高校根据申报教师对教学、科研和社会服务的侧重点不同,将评价标准分为科研为主类、教学为主类、教学科研类、社会服务为主类等,不同类型的标准有不同侧重的条件。但高校往往涉及各个不同的学科门类,不同学科之间存在很大差异,有其独特的特点和发展规律,对不同学科教师进行职称评价时不能用统一的标准要求。而现状是部分高校现行职称评审,笼统地设置一个结合不同学科特点的均衡条件,很难照顾到不同学科间的差异。

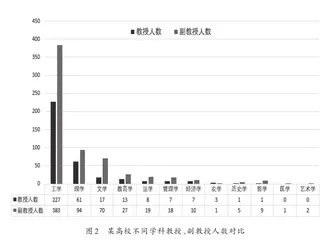

以笔者所在高校为例,申请晋升教授的条件依据申报人特点分为教学为主类教授、教学科研类教授、科研为主类教授、社会服务为主类教授四种类型。申报人须同时具备教学必备条件、科研必备条件、其他必备条件。其中教学必备条件主要要求申报人完成规定学时的教学工作量,承担规定的教学任务和指导青年教师、博士研究生、硕士研究生等。科研必备条件突出要求高水平论文和高等级科研项目。主编出版的高等级专著或教材、受省部级以上领导批示的智库项目均可以替代论文,获得的高水平教学科研奖励可以替代科研项目。因为笔者所在高校是一所以理工科为主的普通院校,所以上述两项条件中均以理工科为主,哲学社会科学类学科的申报人,较难满足上述两项条件,尤其是论文条件,哲学社会科学类学科的高水平期刊较少,申报人很难完成论文要求。虽然评审条件在一定程度上体现了分层分类评价,但与真正意义上按申报人所在学科的不同进行区分学科的评价还有一定差距,需要不断探索和改进,才能完善分类评价体系。评审条件的导向性直接导致各学科晋升高级职称人数的差异,如图2所示为笔者所在高校不同学科晋升高级职称人数对比。

3.职称评审程序不够科学严谨。职称评审的全过程包括申报人向所在单位提出申请、所在单位审核推荐、职改办依据申报人材料进行资格初审、职称工作领导小组资格审查并公示、学科评议组答辩评议、高评会评审并公示、资格确认等环节。其中任何一个环节出现漏洞,就会损害评审的整体质量。其中,问题往往集中在单位推荐和高评会评委队伍组建两方面。

一是单位审核推荐不严谨。推荐单位未能很好履行审核推荐义务,个别申报人业绩成果研究方向与本人所从事专业不一致,个别申报人教学工作量与实际承担工作量有出入等情况时有发生,导致有些不满足评审条件的申报人被推荐参加评审。笔者所在单位在职称评审过程中,就出现过申报人提交的业绩成果研究方向与本人所学专业及从事专业完全不一致的情形,在学科评议组答辩环节,申报人无法就此做出很好地陈述,而被学科评议组淘汰。还有一些申报人,明知自己不满足评审条件,但提交评审申请后,推荐单位未核实是否满足评审条件,均将其推荐至高评会,结果在资格审查环节就被职改办否决。类似的情况,无疑给学校的职称评审组织带来很多不必要的麻烦。

二是评委队伍建设仍显薄弱。高评会委员(含学科评议组委员)一般由各学科正高级教师组成。但因为不同学科差异性比较大,有些学科有很多教授,有些学科教授少,甚至没有教授。这就造成了评委队伍组建无法做到非常公平。为了追求公平公正,部分高校实行组建专家库,评审前从专家库中随机抽取评委的方式来组建高级职称评审委员会。但随机抽取往往无法涵盖所有申报人的学科,容易出现有些传统优势学科评委较多,个别弱势学科评委较少甚至未抽取到评委的现象,又会造成另一种不公平。

4.信用监管和惩戒不足。如何对申报人员、所在单位的推荐小组成员、评审委员等做好诚信监管也是目前面临的一个较大问题[5]。申报人员有可能存在申报造假,推荐小组成员可能没有认真履行推荐义务,评审委员有可能受到一些外界因素的干扰而出现影响评审公正性的行为。

5.同行专家审阅制度仍不完善。职称评审过程中一般均执行代表作同行专家审阅制度,部分高校往往采取由职改办联系指定单位,选取申报人所在学科的正高级专家进行代表作审阅。这种方式容易出现申报人通过各种渠道寻找代表作审阅专家,影响评审公正的一些操作。

三、解决问题的建议

1.制订科学合理的职称评审条件标准。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以理想信念教育为核心,完善思想政治与师德师风考核办法。突出师德师风要求,评审条件中要将申报人师德师风表现作为首要考虑条件,并实行师德师风考核不合格者一票否决制。同时要突出对申报人教育教学能力和业绩的考核,根据不同等级职称不同要求的形式,将发表教学改革研究论文、主持教学改革研究项目、申报教学成果奖、本人或指导学生参加各级各类学科竞赛等纳入评价条件中。

2.完善分层分类评价体系。制订评价条件时要考虑哲学社会科学、自然科学、工程科技等不同学科特点,哲学社会科学教师主要可以从研究报告等成果进行考察,自然科学工程科技等学科教师可以重点从成果转化等方向考察[6]。还要考虑体育学科、美术学科、音乐学科等的特殊性,应将体育教师本人或指导学生参加比赛获奖,艺术类教师作品参展或被馆藏,音乐舞蹈教师举办过高等级专场演出或担任过大型演出的总编导、总指挥,外语教师从事口译、同声传译等条件纳入评审条件中,切实做到不同学科不同要求的分层分类评价,方便广大教职工可以从自身特点和专业特长出发,选择合适的评审条件进行申报评审。

3.严肃评审程序,规范评审流程。单位推荐。各推荐单位应组建职称工作推荐小组,会同单位学术委员会(教授委员会)对申报人的学科背景、研究方向、科研成果、年度考核、教学业绩等严格审核把关,认真审核科研项目、发表论文等与申报人从事专业是否相同或相近,严肃尽到审核推荐义务。

学科评议组答辩评议。高评会各学科评议组要根据不同类型、不同层次教师实际,重点对申报人代表性成果进行质询,把握业绩成果研究方向是否与本人从事专业相同或相近,申报人受教育水平、专业基础、教学科研能力等与业绩成果水平是否相匹配等,严格执行答辩及评议要求。申报人可以通过个人述职、成果(作品)展示、实践操作等形式参加答辩。

高评会组建及评审。高级职务任职资格评审委员会要由校内校外正高级职称专家组成,评审前应组建人数为高评会委员数3-5倍的专家库,并将专家按申请人所在学科的学科评议组进行分组。开始评审时从各学科组专家中按比例抽取高评会委员,既能保证专家的随机性,同时也能兼顾各学科的均衡性,公平公正的基础上还能保证科学合理。

4.切实做好信用监管和失信惩戒。高校应规定每年评审启动后,申报教师要签订《职称申报诚信承诺书》,各单位职称推荐小组成员、职改办工作人员、高评会委员均要签订《职称评审诚信承诺书》,严格执行权责分明。申报人若有弄虚作假或学术不端行为,则实行“一票否决制”,且作为惩戒要求其3-5年内不得再次申报评审。推荐小组成员、职改办工作人员、高评会委员若有徇私舞弊、放宽条件等有碍公正评审的行为,应依法依纪给予党纪政务处分,且要建立黑名单制度,对有问题的相关人员纳入黑名单,不得再参与职称评审工作。

5.大力推进同行专家评议制度建设。根据各学科申报人的不同特点,除了将学术论文作为代表性成果外,探索将申报人发表的教学改革研究论文、出版的学术专著或教材、承担的教学科研项目、取得的教学成果、获得的教学科研奖励等不同形式的业绩成果纳入申报人代表性成果范畴。选择代表性成果时注重成果的质量、社会效益、经济效益。健全完善同行专家评审制度,邀请业内知名的学者、教授作为同行专家对申报人代表性成果进行评价,并考虑将代表性成果评议权限移交给第三方评价机构,由专业的机构代为联系合适的专家进行评议。成果送达审阅专家手中,要留出充足的审阅时间,并引导审阅成果的专家负责地对申报人成果进行客观且公正的评价,给出专业的意见。此外,还要注重个人评价与团队评价相结合,考察团队合作及社会效益,尊重和认可团队所有参与者的实际贡献。

四、下一步工作展望

在《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见》中,人社部和教育部均强调:高校教师是我国专技人才队伍的重要组成部分,是新时代推动国家教育事业发展和高层次人才培养的重要力量。深化高校教师职称制度改革,是进一步完善教师评价机制,激励广大高校教师教书育人,落实立德树人根本任务,推进高等教育内涵式发展,加快教育现代化的制度保障。

各高校要切实负起主体责任,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以德为先、教书育人;坚持以人为本、创新机制;坚持问题导向、精准施策;坚持分类实施、自主评价。要严格执行资格审查后公示,评审通过后公示的制度。在评审全过程,主动接受纪检监察部门监督,接受广大教职工监督,并明确举报投诉的渠道,积极受理各项举报,主动接受意见建议,使高校职称评审工作全过程呈现在阳光下,通过不断完善职称评审条件、评审办法和操作方案,以公平公正公开的原则,认真负责地做好高校教师职称评审工作,为推动高等学校建设及国家教育事业发展做出应有的贡献。

参考文献

[1]中共中央办公厅国务院办公厅.关于深化职称制度改革的意见[M].北京:人民出版社,2017.

[2]任社宣.深化高等学校教师职称制度改革建设高素质专业化创新型教师队伍[N].中国组织人事报,2021-01-28(04).

[3]马瑛,张莉等.对高校现行职称评审制度的思考与建议[J].兰州交通大学学报, 2017(05):114-117+121.

[4]杨红霞.高校教师职称评审的问题与思考[J].教育评论,2021(01):126-130.

[5]马金利.高校教师职称评审中存在的问题及对策[J].产业与科技论坛, 2008(06):174-175.

[6]李永刚.高校教师职称评审中实施学术代表作评价制的挑战与构想[J].大学教育科学,2021(02):71-78.

编辑:魏麟懿