化学学科核心素养的内涵解析

作者: 姜显光

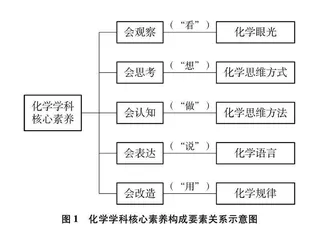

摘要: 化学学科核心素养是一个人在化学问题解决时表现出来的“本事”,其“灵魂”是“能做什么”。化学学科核心素养的内涵为:会用化学眼光观察客观世界,会用化学思维方式思考客观世界,会用化学思维方法认知客观世界,会用化学语言表达客观世界,会用化学规律改造客观世界。

关键词: 化学学科核心素养; 化学眼光; 化学思维; 化学语言; 化学规律

文章编号: 1005-6629(2024)05-0003-07

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课程标准”)指出,学科核心素养是学科育人价值的集中体现[1]。“课程标准”中提出的“化学学科核心素养”体现了“实践―认识―再实践”的马克思主义认识论一般过程[2],即通过科学探究培养化学思维方式方法、社会责任及行为规范。

但是,如果单纯从概念出发,“素养”是指一个人在真实的情境中,运用所具有的知识和所具备的能力及品质,解决真实问题的一种本领[3]。基于科学认识理论,科学认识既是人类的认识活动,又是人类的社会活动[4]。因此,素养是一个人在认识活动和社会活动中的综合表现。从认识活动视角看,其目的是认识事物的本质和规律,故一个人具有“化学学科核心素养”的表现是能基于“化学”观察(看)、思考(想)、认知(做)、表达(说)客观世界;从社会活动视角看,其目的是运用世界的规律性去能动地改造客观世界,并造福人类,故一个人具有“化学学科核心素养”的表现是能在正确的目标方向和价值观念的规范下运用“化学”改造(用)客观世界。因此,化学学科核心素养是一个人在化学问题解决时表现出来的“本事”,其“灵魂”是“能做什么”。

为了突出“能做什么”,在表述方面借鉴了《义务教育数学课程标准(2022年版)》中对“核心素养”的表述形式:“会用……观察/思考/表达现实世界”[5]。化学学科核心素养构成要素关系如图1所示。

1 会用化学眼光观察客观世界

化学眼光是指化学认识和探索客观世界的层次水平以及观察方式。

1.1 化学在什么层次水平上认识和探索客观世界

基于尺度视角看,世界划分为不同的水平。在复杂性科学和物质多样性的研究中,尺度效应至关重要[6]。美国学者拜里和奥利斯在《生物化学工程》中给出了宇宙和生物直观尺谱图,原子世界、分子世界、生物世界、宇观世界的尺度分别为:小于10-10米、10-10~10-7米、10-7~102米和大于102米。可见,分子世界有着明确的尺度范围。

基于本质视角看,世界划分为宏观层次(宇观世界、生物世界)和微观层次(分子世界、原子世界)。尺度不同会引起主要相互作用力的不同,导致物质性能及其运动规律和原理产生质的区别[7]。宏观层次研究的理论基础是牛顿力学,宏观物体运动的基本特征是连续性和确定性;微观层次研究的理论基础是量子力学,微观粒子运动的基本特征是不连续性和不确定性[8]。

基于化学性质视角看,分子是保持物质化学性质的最小微粒。分子是一种可以在通常条件下独立存在、具有一定化学特性的物质微粒[9]。例如,浓H2SO4具有脱水性,这是其作为“整体”存在才能体现的化学性质。单独看H+或SO2-4,浓度再大,也不具有脱水性;单独看H、 S、 O原子,也不具有脱水性。

综合尺度和本质视角分析,原子世界和分子世界研究的理论基础相同,粒子的运动特性相同,同属于微观层次。但是,从化学性质视角分析,原子和分子有“质”的差异,分子是保持物质化学性质的最小微粒。因此,化学眼光是指微观层次的分子水平。

1.2 用什么样的观察方式认识和探索客观世界

观察方式回答“从哪观察”“观察什么”两个问题,即观察视角和观察内容。

化学是在分子水平上研究物质的结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。“应用”是观察世界的目的,包括概括关联、解释说明、推断预测、分析评价等。为实现观察目的,化学从分子的结构、性质、转化三个视角观察客观世界。分子结构视角的观察内容包括分子的组成和相互作用,分子组成包括组成单元(如原子、原子团)及其比例关系,相互作用包括组成单元的空间相对位置及作用方式。分子性质视角的观察内容包括物质类别、元素价态、物质特性等。分子转化视角的观察内容包括单一化学反应(位点、类型)和化学反应系统(限度、速率)。化学眼光观察客观世界示意图如图2所示。

例如,人的主食是大米和白面,马等食草动物的主食是草。大米、白面与草都能作为食物,用化学眼光分析,二者有什么异同呢?从结构视角看,大米、白面的主要化学成分是淀粉,草的主要化学成分是纤维素;分子式都是(C6H10O5)n,但淀粉和纤维素的结构单元数不同,故二者不能互称为同分异构体。从性质视角看,淀粉和纤维度都属于多糖类物质,均能发生水解反应。从转化视角看,淀粉和纤维素水解的最终产物均为葡萄糖,只是食草动物体内有纤维素水解酶,而人体内没有类似的酶,故无法消化纤维素。所以,用化学眼光观察世界是指能基于分子的结构、性质、转化三个视角解决化学问题。

2 会用化学思维方式思考客观世界

化学思维方式是指化学理解、解释客观世界的思考方式。从人类理性认识活动看,思维方式是被人们普遍接受的对信息的反映、加工和改造的思维转换方式[10]。化学思维方式主要包括:以“结构化学”为基础的“宏观与微观相结合”,以“物理化学”为基础的“变化与平衡相结合”。

2.1 会用宏观与微观相结合(简称“宏微结合”)的思维方式思考客观世界

2.1.1 为什么是宏观与微观相结合

宏微结合是现象与本质、感性与理性的结合。基于科学认识论视角看,科学认识世界要达到本质、揭示必然性。结合化学学科特征,化学是在微观层次的分子水平上研究物质的结构、性质及转化的静态本质和动态规律。但物质的结构、性质及转化等将以宏观特征、规律等现象表现出来。例如,在Fe2+溶液中滴入稀硝酸,请观察实验现象,并说明理由。从宏观视角看,该实验现象是溶液颜色由浅绿色变为黄色。从微观视角看,稀硝酸的强氧化性使Fe2+失去一个电子变为Fe3+。可见,宏观是现象,微观是本质。宏微结合方式思考世界才能知其然,并知其所以然。

2.1.2 如何应用宏观与微观相结合方式思考客观世界

宏微结合是以“结构化学”理论为基础思考物质及其转化的思维方式。宏微结合思考客观世界秉持“结构决定性质”观念。在宏观上,物质及其转化的特征、规律等具有“可识别性”,可以通过辨识、分类、归纳等进行特征识别、类别划分、规律概括。在微观上,物质及其转化的现象、特征、规律具有“可理解性”,可以通过微粒种类、微粒结构及相互作用等解释、预测、分析其现象、特征和规律的本质。宏微结合思维方式示意图如图3所示。

例如,HCl、 H2SO4、 HNO3均能与NaOH反应。从宏观视角可归纳出宏观规律:三个化学反应均是酸和碱反应生成盐和水;从微观视角看,三个反应均可用离子方程式H++OH-H2O表示。宏观方面,从物质类别视角归纳三个化学反应的特征规律;微观方面,从参加反应的微粒种类揭示其本质。

2.2 会用变化与平衡相结合的思维方式思考客观世界

2.2.1 为什么是变化与平衡相结合

变化与平衡相结合体现“变”与“不变”的辩证思维。化学通过变化创造物质,故化学变化是化学的研究对象之一。从科学认识论视角看,科学认识要把握规律性。规律具有“稳定”“可重复”等特征。研究化学反应的稳定状态,即平衡态,才能把握化学反应规律。

2.2.2 如何用变化与平衡相结合方式思考客观世界

变化与平衡相结合是以“物理化学”为基础,从条件、原理、特征三方面认识化学反应,定性与定量相结合揭示化学反应本质和规律。

化学反应条件解决化学反应的驱动和引发问题,分为观念条件和操作条件。从定性视角看,观念条件是指从原理层面驱动、引发化学反应的系统内部因素,即内因,包括自由能、活化能等;操作条件是指从实践层面驱动、引发化学反应的外部环境因素,即外因,包括与反应系统相关的温度、压强等。从定量视角看,在观念条件方面,通过吉布斯自由能变(△G)驱动化学反应,通过降低活化能(Ea)引发化学反应;在操作条件方面,通过改变温度、压强等一个或多个外因而作用于内因来驱动、引发化学反应。

化学反应原理解决化学反应的“可能性”和“现实性”问题,均指向化学反应的“平衡态”。从定性视角看,“可能性”问题以化学热力学为基础,不考虑时间因素,研究化学反应的驱动和反应物的转化程度;“现实性”问题以化学动力学为基础,考虑时间因素,研究化学反应的引发和快慢程度。从定量视角看,当反应达到限度、正逆反应速率相等时,处于平衡状态。另外,化学反应的限度和速率可以通过改变条件来调控。

化学反应的本质特征是有新物质生成,并伴有能量转化[11]。因此物质和能量是认识化学反应本质的两个视角。从定性视角看,分子是保持物质化学性质的最小微粒。在发生化学反应时,分子中的原子进行重新组合,原子的种类和数量不变;但原子间的作用方式发生变化,伴随着旧键断裂、新键生成,围绕化学能发生能量转化。从定量视角看,物质转化和能量转化分别遵守质量守恒定律和能量守恒定律。

变化与平衡相结合思维方式示意图,如图4所示。

例如,酸碱指示剂是弱酸或弱碱溶液,存在着电离平衡。当环境的酸碱度发生变化时,溶液中原来保持的化学平衡发生移动,溶液的颜色发生变化,反应体系进入新的平衡状态,同时,伴有能量转化。

3 会用化学思维方法认知客观世界

化学思维方法是化学理解、解释客观世界的分析加工方法。一般情况下,化学思维方法以科学思维的逻辑方法为基础,“在感性认识基础上,运用概念、判断、推理等形式对客观世界间接的、概括的反映过程”[12],认知客观世界的本质和规律。证据推理是常用的化学思维方法。

3.1 为什么是证据推理

从逻辑学视角看,证据推理体现“证据—推理—结论”间的逻辑关系。证据推理的基本类型包括归纳推理、演绎推理、类比推理、溯因推理[13]。化学学习不仅要知道“是什么”,还要知道“为什么”。化学是由化学事实、化学概念、化学理论等构成的结构化知识体系。化学学习过程就是建构化学知识体系的过程,即通过归纳、演绎、类比、溯因等方法,基于证据进行关联并得出结论的过程,因此证据推理是重要的化学思维方法。

3.2 如何用证据推理认知客观世界

证据推理体现思维加工过程,是基于证据运用比较、分析、综合、归纳、概括等科学方法对事实材料进行加工的过程。证据推理必须以真实问题解决为背景,基于给定的化学事实(条件),通过证据推理达成目标(结果)。采用哪种推理类型,取决于目标类型。目标类型主要包括判断事实、形成结论、探查原因等。根据证据来源不同,证据推理有两条基本路径,如图5所示。

路径一:证据来源于化学事实(条件),运用分析、比较、归纳、概括等方法得出一般结论,再检验结论与目标(结果)的一致性。例如,给出三个化学反应:CuO+H2Cu+H2O, 3Fe+8HNO3(稀)3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O, MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,请从元素价态视角归纳氧化还原反应的特征。这道题的目标是形成一般结论,应该采用归纳推理,通过三个化学反应抽提出证据。从元素价态视角看,三个反应中均同时有化合价升降,因此可以得出结论:氧化还原反应的特征是在一个化学反应中同时有元素化合价的升高和降低。这与所要达成的目标相一致。

路径二:证据来源于与给定化学事实(条件)相关联的已知化学事实、化学概念、化学理论等,运用关联、分析、比较、演绎等方法得出结论,再检验结论与目标(结果)的一致性。例如,NaHSO4与NaOH的反应是中和反应吗?这道题的目标是事实判断,应该采用演绎推理,关联中和反应相关理论作为证据。从微观视角看,中和反应的本质是H++OH-H2O,故NaHSO4与NaOH反应属于中和反应;从宏观视角看,中和反应是酸与碱反应生成盐和水的反应,而NaHSO4是盐,不是酸,故不属于中和反应。因此得出结论:NaHSO4与NaOH的反应不是中和反应。这与所要达成的目标相一致。