《发展中的化学科学》之“催化化学”选题分析与教学探讨

作者: 崔邑诚 龙琪 朱鹏飞

摘 要:从课程标准确立《发展中的化学科学》中催化化学的教学定位,再结合国家需要与学生发展制定教学目标。在国家规划的重点领域中筛选出“催化化学”主题下的三个前沿热点作为教学内容,即单原子催化、催化制氢、界面催化。相应的教学策略包括微项目教学、模型搭建、组会等。学习评价上尝试原创习题的整体设计,引领学生模拟新型催化剂的设计过程,培养归纳联想,模型认知,计算评价,文献查阅等技能与素养。

关键词:国家规划;单原子催化;纳米限域催化;习题整体设计

文章编号:1005-6629(2024)09-0014-07

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

《发展中的化学科学》是我国普通高中化学课程结构中系列3的选修课程。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》[1](以下简称“课标”)明确指出,该系列课程的设置并不需要学生对化学前沿问题有系统的了解,而是结合化学的前沿领域和当代社会的热点问题,有重点、有选择地介绍化学科学的最新进展和亟待解决的重要课题。另外,从有利于化学教学的视角来看,选取的前沿进展应能被纳入中学化学知识体系,立足化学教师和选修学生的认知结构进行筛选。为此,我们于2021年成立了课题组,编写《发展中的化学科学》[2],作为课程可选用书。催化化学是选定课题之一,高中教师对催化前沿较为陌生,尚待解析与指导。

1 催化化学课题的定位

课标关于催化的表述如表1所示,除了在选择性必修课程的模块1主题2多个栏目呈现之外,催化主要作为“情境素材”。经字频与词频统计发现,“用”字最多,出现9次,如作用(5次)、使用、运用、用途。“用”的领域涵盖材料(5次)、医药、生化等学科。课程的定位要突出“用”。

本书从课标内容建议中选择4个专题:药物与合成化学、动态化学、催化化学、能源化学。前三个出自课标选修课程系列3“发展中的化学科学”的主题1化学科学研究进展,能源化学则是主题2作为交叉学科的化学。催化化学既对前文部分催化应用进行总结,也为后文电池前沿热点电极催化剂作铺垫。

在本选修课程中,课标对催化化学的内容建议突出四点:新理论、新方法、催化剂工程、化工建模。这确立了以用为先,从实验室到化工厂理论联系实际的教学定位。

2 催化化学课题的教学目标

催化化学的教学目标的制定首先看国家需要,“碳达峰、碳中和”是催化化学当前的主攻方向。为实现这一目标,国家发展改革委员会、国家能源局2022年3月发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》[3],首次提出氢能的战略定位是未来国家能源体系的重要组成部分。该规划还指出持续推进绿色低碳氢能制取、储存、运输和应用等各环节关键核心技术研发。持续开展光解水制氢、科学机理研究;探索培育“风光发电+氢储能”一体化应用新模式;合成甲醇以便储运。国家尤其重视氢能利用,规划共23次提到燃料电池,并将2025年燃料电池车辆保有量约5万辆定为国家产业发展目标之一。高效的制、储、输、用氢全链条安全技术常以催化化学为关键。

其次看学生发展需要。现在高中生的学习阶段与职业初期与国家氢能规划的时间重合。学生明确产业需求有利于科学地选择科研与职业方向,学以致用,为其生涯规划提供指引。

我们结合国家需要与学生发展,根据课标制定催化化学的教学目标为:学生从催化研究、交叉学科、催化剂工程三个方面认识现代催化的重要性,了解新理论、新方法,以深化对催化基本原理的理解。通过文献查阅、模型认知、举例描述某个领域的新进展,了解前沿问题的研究思路与方法,提升学科素养与研究潜能。体验现代催化化学发展的面貌与方向,增进兴趣与整体感知,促进树立研究化学志向。

3 催化化学课题的内容

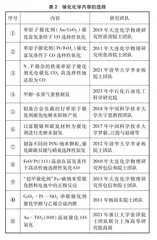

催化化学是一个庞大的系统工程。自1901年以来,已有20多位科学家因催化方面的成就获诺贝尔化学奖。催化材料是催化化学的关键,因此我们将其作为课题的主要内容。催化材料工程包括反应路径与技术经济性、绿色催化材料制备过程、催化反应工程等三个关键科学问题。2020年李灿院士团队在兰州建成全球首套千吨级“液态太阳燃料合成示范项目”,工程上实现了他提出的液态阳光技术路线[4],为国家氢能规划的制定奠定基础。该路线为:利用光催化制氢或光伏发电+电解水制氢,再以二氧化碳加氢制备甲醇;甲醇作为氢能载体,与水蒸气重整制氢,副产物CO2循环制醇;氢气用于燃料电池,实现碳与氢双循环。我们选择其中适合高中选修的内容,如表2所示,序号表示书中内容出现的先后次序[5],按照路线步骤分类,水制氢⑤⑥,甲醇制氢④⑩,燃料电池①②⑧⑨。我们按照路线-材料-工程的思路来筛选与组织内容,将催化专题分为3个单元:单原子催化、催化制氢、界面催化,集中体现了中国科学家的催化研究成果。

3.1 单原子催化

2011年张涛院士首次提出“单原子催化(Single atom catalysis)”概念。单原子催化剂是一类将单个金属原子锚定在载体上的材料。“单原子”不是孤立地存在,而是形容金属原子充分地分散在载体上,以期达到每个原子成为一个催化活性中心的理想状态。论文[6]被引用高达4500多次,被Nature Chemistry评为出版百期以来引用最高的前十篇论文,是唯一入选该榜单的中国成果,被评论为未来中国可能领跑世界的几个研究方向之一[7]。

3.2 催化制氢

中科大罗毅、江俊教授设计首个光解水制氢储氢一体化体系[8]。书中分步骤描述图片所示的反应机理,让学生欣赏上下两层富勒烯夹着碳氮材料这一“三明治”结构,发现富勒烯对氢原子与氢分子的选择性通过而分离氢氧,理解用抑制氢氧化合的方法实现安全储氢。催化剂被设计成球形,球面光解水,球外产氧,球内储氢。这也许是世界上最小的纳米级氢气球!由兴趣设计展示化学美,深得学生喜爱。学生看懂图文,讲通道理,有利于破解目前高考中催化机理描述的难题。同时,若氢气球从纳米级仅扩大至微米级,单球储氢量就能成亿倍提升!那么毫米级呢?这就给了学生无限的想象空间,培养其创新思维。

3.3 界面催化

包信和院士首次提出“纳米限域催化(Nano-confined catalysis)”。纳米限域催化是指利用催化剂特定的界面,给反应体系提供一个有约束的环境,从而实现催化性能的精准调控。

面对富氢环境下选择性氧化CO的这一世界性难题,纳米限域催化给出了答案。如图1所示,学生结合图文理解Pt特定晶面上的单层FeO纳米“岛”边界上的催化过程[9]。学生寻找创新点:合成上,制备纳米FeO催化剂;应用上,高达十万中选一的氧化选择性;机理上,活性中心位于“岛”边界,是纳米限域催化的典型。大道至简,学生通过前沿催化剂的顶尖设计,理解多相催化的过程。

4 催化化学课题的教学策略

4.1 在微项目中学习单原子催化剂

围绕CO2与CO相互转化,我们如图2所示设计了“碳氧化物”主题下的微项目教学,帮助学生学习单原子催化剂。三个CO氧化反应供分组探究,一个CO2还原反应作为作业。学生多角度探究单原子催化剂,挖掘化学前沿与基础化学概念的联系。从微观断键思考催化剂的选择性;从宏观产业链发现氨是氢能的载体之一;从社会、科学、技术综合分析尾气净化;从光电催化复习能量转化。微项目顺序按活性组分从金到铁价格降序排列,是催化剂应用研究方向。

4.2 在模型搭建活动中感受晶面催化

纳米催化剂颗粒表面有不同的晶面,活性与选择性不同,是催化前沿热点。模型搭建活动引导学生用切割法研究晶面变化。学生在动手切割的同时,填写表3,理解催化活性逐渐减弱的根源在于原有高活性晶面逐渐变小直至消失[10]。既回避繁琐的晶面编号规则,又培养学生三维空间能力。纳米催化剂组成相同而形状不同,催化性质各异。教师启发学生由此联想相似的基本概念,按照微粒从小到大的顺序串联起来:原子(同位素)→分子(同分异构)→纳米催化剂(晶面活性),拓展与加深理解结构决定性质的化学观念。

4.3 在组会优化方案中体验工业创新

学生从煤制合成气、焦炉气、天然气中选择一个主题分组合作学习,如图3所示,通过组会比较优化合成甲醇的路线以及催化原理。根据学情可让学生开展头脑风暴,基于我国富煤少气的资源条件,以甲醇碳氢比1∶4为参照提出煤合成甲醇的优化方案。如用训练创新思维的方法引导学生优化干馏所得焦炉气的碳氢比:加法(补充CO);减法(分离H2);组合(焦炉气与煤制合成气路线耦合互补)。真问题将学生的不同创意交汇碰撞,这三种设想都已工业化[11],这种肯定远胜于一般表扬。教师提前查阅文献为开放性问题托底,深度备课使教师在引导学生探究研讨时游刃有余。

合成甲醇是合成氨的姊妹工业,两者原料路线与工艺流程都极为相似。主反应都是气体体积减小的放热反应,因此都需高压催化。学生在必修模块之后再深度认识煤的气化、干馏意义,将合成氨的反应调控顺利迁移至合成甲醇。

5 催化化学课题的学习评价

作为选修课程的学习评价,催化化学以过程性评价为主,采用课堂评价与作业评价相结合的模式。课堂评价包括小组互评、组会评价、活动评价等。书中课后作业尝试原创习题的整体设计。以本专题作业中的三道习题[12]为例,说明如何以中国催化创新为主线进行作业评价。习题主要内容如下:

(1) 按照反应分类归纳本专题催化剂,发现出现最多的金属,并分析原因。

(2) 模拟Fe/碳纳米管催化剂的改进设计,寻找同周期同族元素对Fe/碳纳米管进行掺杂。

(3) 通过查阅资料、计算等比较与评价纳米限域催化与费托合成技术,明白纳米限域催化的获奖原因。

课后作业的整体设计思路如图4所示,以创新为主线,将归纳发现方法,运用方法创新,创新解决问题作为步骤,将三个小故事串联,讲述纳米限域催化技术从诞生到改进、工业化直至获奖的过程。首先统计催化剂中金属出现频率以挖掘线索,引起了学生归纳整理的兴趣。看似简单统计,实则模拟在文献中寻找创新突破的方向。学生先由表2发现铂和铁,联系已知的催化反应,易于提出以铁代铂是成本驱动的趋势;铂因此成为衡量所有替代者的标尺,对比实验的参照,让学生感受替代不易。故事的高潮是中国两种催化创新技术的较量。燃料电池H2中微量CO使催化剂中毒是世界级难题,同为富氢条件下选择性氧化CO,大连化学物理研究所先把FeO负载在Pt特定晶面上进行纳米限域催化,再将Pt负载在FeOx上创造了单原子催化剂。两者都部分替换Pt,却对调了活性组分与载体再组合。当创新褪去了新奇异的光环,跳出实验室的舒适圈,冲进应用领域的竞技场,学生在这场较量中获取共性方法:替换与组合。

然后,学生模拟故事的主人公,运用方法改进“铠甲催化剂”。“铠甲催化剂”是碳纳米管包裹纳米铁颗粒,像铠甲一样保护铁不受酸性介质、氧气和硫污染,而又不妨碍纳米铁对O2的活化,作为燃料电池正极催化剂具有高活性与长寿命[13]。先换“甲”,让学生在石墨、石墨烯、富勒烯中任选。教师可用草稿本打比方:“若石墨像草稿本,那么石墨烯就是其中一页。用胶带反复粘石墨,越粘越薄,就像把这页撕下来就是石墨烯。这页纸卷成管子就像碳纳米管。若纸包在苹果上会皱,但只要去掉褶皱处多出来的几个碳原子,表面平滑的纸球就好比富勒烯。”边说边比划,形象地抓住几种同素异形体的特征建立联系,将四件“铠甲”举重若轻地呈现,来一次生动的“碳综合”。接着换活性组分,改造“铠甲”。让学生在元素周期表铁与碳的周围“寻宝”,替换或组合,由单元素拓展为双元素掺杂,深刻体会元素周期表在当今催化前沿依旧发挥着巨大作用。