点面结合:初中化学跨学科实践活动实施策略

作者: 柏品良

摘 要:针对当前部分农村初中所进行的跨学科实践活动与新课标提出的理念存在明显落差这一具体问题,提出应选取《义务教育化学课程标准(2022年版)》推荐的具有代表性的跨学科实践活动为基本点,切实开展跨学科实践活动;以日常教学为基本面,全面渗透跨学科实践意识;以教研活动为支撑面,保障跨学科实践的高质量开展;点面结合,提高农村初中跨学科实践活动的实施水平。

关键词:农村初中;化学学科;跨学科实践活动;实施策略

文章编号:1005-6629(2024)09-0027-05

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出“跨学科实践”并将其作为一级主题,强调跨学科实践活动的开展应与各学习主题中的核心内容、学生必做实验的教学密切结合,充分发挥跨学科实践活动对课程内容和教学实施的整合功能[1]。在日常教学观察中发现,部分农村初中所进行的跨学科实践活动与新课标提出的理念存在明显落差,一些教师对跨学科实践活动还存在理解和操作上的误区。需要选取新课标推荐的具有代表性的跨学科实践活动为基本点,以日常教学为基本面,以教研活动为支撑面,点面结合,提高跨学科实践活动的实施水平。

1 初中化学跨学科实践活动不足梳理

(1) 跨学科实践活动开展率不高。受“学科课程”意识和学科考试评价机制影响,加上初中化学教学时间紧(在1年内完成初中化学的启蒙、新授、复习、中考),学校与教师对跨学科实践活动认识不到位、重视程度不够,跨学科实践活动的时间和空间常常得不到保障,使之沦落为“做”不如“讲”的尴尬境地。

(2) 跨学科实践活动缺乏计划性。学校缺乏对跨学科实践课程的系统设计,在学科教学计划中鲜见跨学科实践活动,一些教师在开展跨学科实践活动时存在一定的随意性和盲目性。

(3) 教师研训缺乏针对性。在实施新课标初期,教师培训往往侧重于课标解读与教学设计,对跨学科实践活动这一新生事物缺少专题研讨和实操性的培训。在农村初中,由于规模偏小、教师年龄偏大、学科教师配套力量不一,一些学校没有跨学科教研组,教研活动中几乎看不到对跨学科实践活动的专题研讨,教师备课中几乎不备跨学科实践活动。

(4) 跨学科实践活动资源不够丰富。新课标设置了10个“跨学科实践活动”、给出了2个活动案例,《化学教学》等专业杂志也有一些跨学科实践活动案例,但由于农村初中缺乏相应课程资源难以实施。一些教师自行开发跨学科课程,呈现“化学学科+其他学科”的拼盘式知识内容,知识并未实现真正的整合。

2 初中化学跨学科实践活动实施策略

2.1 以典型活动为基本点,切实开展跨学科实践活动

2.1.1 做好“水质检测及自制净水器”,让学生了解跨学科实践活动的基本方法

该项目是产品制作类的代表,以学生熟悉的水为主要研究对象,探究水在自然界的作用、水资源状况及其保护等问题。在农村初中,身边的河流、当地的自来水厂等都可作为课程资源,可作为跨学科实践活动的开篇。

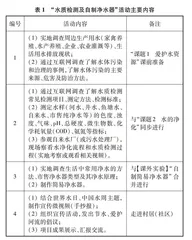

可设计“所在区域的水质”“水质标准与水质检测”“影响水质的因素”“水的净化”等驱动性问题,引领跨学科,引导学生开展实践活动。具体实施可分为实地调查与查阅资料、主题教学、应用与实践3个环节。活动主要内容如表1。

由于学生第一次参加跨学科实践活动,教师的有效引导、耐心指导对学生学习有重要影响。在活动过程中,教师要融入到学生中,既是活动的组织者,又是学生学习的引导者,更是活动的参与者。科学分组,在活动中人人有任务,让不同水平与特点的学生都参与到活动中去。如难度较低的检测(色度、浊度、气味、pH等)每位学生都可做,难度稍高的检测(总硬度、化学耗氧量等)则让化学兴趣小组的学生做,个别特殊的检测(微生物数、氨氮等)可请专业人士(医院检验科的医生、自来水厂的工程师)做给大家看。

在活动中要及时观察学生心理和行为的变化,适时加以方法与技巧的指导,激活每一位学生的思维,引导学生从不同角度为同一情境下的问题提供多元解决方案。如在学生通过市场调查了解各类型净水器后,鼓励学生用思维导图的方式,基于化学方法和物理方法等多种视角,分析产品的优势与不足,让学生进行复杂水平的思维、推理,开展问题解决的深度探究[2]。

注重活动成果的展示与完善。在活动过程中随时展示调查报告、微视频、手抄报、倡议书、简易净水器等成果。教师也要展示自己制作的简易净水器(如阶梯式净水装置,如图1。可让学生直观地观察到不同物质净水效果,领悟它们在净化水过程中所起的作用[3])。

活动结束后,及时组织学生交流,让学生进一步感悟该项目要解决的问题、跨学科实践活动的意义及价值,梳理活动中的新发现,反思还可怎样进行创新等等,从而把学习中的发现及时分析总结并表达出来。教师对活动过程与成果及时进行点评,引导学生通过亲身经历跨学科实践活动,初步了解跨学科实践活动的基本方法。

2.1.2 抓实“基于碳中和理念设计低碳行动方案”,让学生认识跨学科实践活动的价值

该项目是行动改进类的代表,针对二氧化碳过量排放导致气候变暖等环境问题所引发的社会性科学议题而设计[4],以“碳中和”为主题情境,将“二氧化碳的制取、主要性质和用途”置于全球环境治理、人与自然和谐共生的高度进行学习,把活动从“学术形态”上升为“教育形态”,具有重要的现实意义。

基于上一次活动的经验与新课标在“附录1 案例1”给出的活动案例,师生共同研读新课标上的活动案例,理解其意图,把握其要求,结合学校实际和农村特点进行校本化选取,形成适合的活动方案。可设置“感知碳失衡”(人类活动过量排放二氧化碳)、“探究碳转化”(如何实现碳转化)、“回归碳平衡”(碳中和)三个环节。活动主要内容如表2。

让学生有充分的体验及活动空间。基于问题设计实验,让学生自主探究二氧化碳产生、收集、吸收转化。如二氧化碳如何引起海水酸化(实验:室温下二氧化碳在水中溶解性测定)?海水酸性如何证明(实验:二氧化碳溶于水后溶液pH的测定)?海水酸化的危害(实验:澄清石灰水与过量二氧化碳反应)、用氢氧化钠溶液吸收二氧化碳(实验:氢氧化钠溶液与二氧化碳反应)。同时引导学生从实验室验证回到生产生活的真实场景和实际措施。组织学生参观农户种植蔬菜、草莓的塑料大棚,测量并比较大棚内外的二氧化碳浓度与温度,实地感受大棚内生态系统及温室效应;开展对森林与海洋对二氧化碳的吸收、工业上碳封存与碳转化等技术的研讨等。

从个人、国家、国际合作层面,从工程视角体现跨学科思想。让学生在活动中进一步了解自然界中的碳循环、化学工业中的一些化学原理;让学生全面辩证地、动态地看待“温室效应”,感悟用系统的思维协调科学、技术、环境与社会发展之间的关系。通过活动让学生能直面我国实现“碳中和”目标面临减排压力大、新技术探索不强的挑战,了解碳排放中的国际合作、共同但有区别的责任及中国担当。同时,认真思考:我能为“低碳行动”做什么?

给学生提供对低碳行动方案不断改进完善、展示交流的机会。低碳行动方案的改进过程与学生的认识发展相辅相成,教师要关注学生从个人经验到理性分析,再到系统认识、行为改进的发展进阶,有针对性地给予引导和评价反馈[7]。

2.1.3 开展“调查家用燃料的变迁与合理使用”,让学生自主设计、合作实施跨学科实践活动

该项目是调查研究类的代表,以燃料为研究对象,了解家用燃料的变迁史及变迁原因、合理使用。

开展该活动时,学生学习化学已近一学期,初步具备了相关知识和开展学科实践的方法与能力,可以让学生根据教师提供的活动目标自主设计、交流研讨,形成活动方案。活动主要内容如表3。

让学生自主实施活动,充分体验过程、享受活动。让学生在活动中感知家用燃料的变迁,探究家用燃料的使用,体验能源体系的演变,综合分析影响家用燃料变迁的多重因素。要充分发挥家乡的资源优势,让学生在对家乡活动的探究中,增进对家乡的了解和热爱,形成乡土认同。

这三个活动与教学内容的融合度高,基本涵盖初中化学跨学科教学实践的主要内容与形式,是开展跨学科实践活动的突破点。做好这三个具有代表性的活动,可加深对跨学科实践活动的理解,学会用跨学科的思想来解决实际问题。

2.2 以日常教学为基本面,全面渗透跨学科实践意识

化学作为一门基础的自然科学,与物理、生物、地理、历史、道德与法治等学科存在某些内在的关联,还衍生出物理化学、生物化学、环境化学、材料化学等跨学科专业,这为开展跨学科教学提供了可能。

2.2.1 挖掘跨学科素材

现行人教版初中化学教科书对能源、材料、医药、信息、环境、生命科学、工程技术以及人文等学科知识均有涉及,体现出化学在日常生活和工农业生产中的广泛应用。要梳理教科书中适用于跨学科实践的内容,结合农村学生生活经验和学习需求,为跨学科实践提供有效的教学资源。如教科书“第八单元 金属和金属材料”中涉及历史(人类从石器时代进入青铜器,继而进入铁器时代;古代炼铁与湿法炼铜)、地理(金属矿产资源)、材料(钛和钛合金的应用、形状记忆合金)、技术(淬火与回火)、环境(废旧金属的回收与利用)等方面内容。也可从教学内容入手,结合最新科技、学科前沿增添相应的跨学科知识。

2.2.2 学科教学中融入跨学科元素

充分利用梳理出的跨学科素材,更多地将跨学科元素融入到课堂教学的各个阶段。在新授课阶段,基于实际问题解决的需要,尝试运用多学科的知识和方法来解决问题、解释现象。如在学习“金属材料”时,通过互联网了解古代青铜冶炼技术与青铜器制作工艺,了解青铜器的历史背景、青铜礼器与礼制的关系,请语文教师讲解青铜器上的铭文及汉字的发展,让学生感受和认识我国古代青铜器的工艺水平及其背后的政治、文化内涵;在学习“废旧金属的回收与利用”时,组织学生走进村居、走访附近的“再生资源回收公司(站)”,调查废旧金属的主要种类与来源、回收情况、回收效益和回收后的处置等,对今后如何回收废旧金属特别是旧家电(包括电脑、手机等)和电池(锂电池、铅酸电池、锌锰电池等)提出建议。

在复习阶段,可将“大概念”作为跨越学科边界、融合学科知识的“桥梁”,纵向厘定学科内部知识体系发展脉络,横向联结跨学科概念以形成知识网络[8]。如在复习过程中,以“化学实验中的压强原理”为主题,从学科大概念的视角,把分散在整个初中化学中有关压强的实验进行整合,引导学生思考:怎样形成一个封闭体系?通过改变什么条件来改变体系的压强?压强的变化引起气体或液体怎样流动?观察到了什么现象?反之,根据观察到的实验现象,判断体系中压强的变化以及引起这种变化的原因。使学生整体理解、把握压强对装置气密性检查、气体体积测量、防止水槽中的水倒吸等实验的影响[9]。

2.2.3 设计跨学科实践作业

设计微型跨学科实践作业,让学生用跨学科的方法来解决问题。如在“第九单元 溶液”后让学生制作咸鸭蛋(或松花蛋)、“围绕洗涤用品,选择自己感兴趣的课题进行调查与研究”[10]等。

2.3 以教研活动为支撑面,保障跨学科实践的高质量开展

2.3.1 教研机构搭建平台,加强专项研训

开展学科教师的全员专题培训。突出对课程标准和跨学科实践活动内容、实施路径的研修,进一步提高教师对跨学科实践活动价值的认识和对跨学科实践活动教学的理解,帮助教师跨越现有学科边界、跳出“学科教学舒适区”[11],走进并钻研跨学科实践活动。