基于UbD模式的化学跨学科主题教学设计

作者: 马晓蕊 邓希龙 郑柳萍

摘 要:为改善跨学科教学中目标制定混乱、知识整合形式化、评价体系不完善等问题,基于UbD模式“以终为始、评价先行”的教育理念,以“化学平衡移动在生物中的应用”为主题,设置“鉴别真假黑枸杞”与“探秘高原病病因”的跨学科学习活动,围绕“稳态与平衡”大概念,以预期结果为导向,基于真实问题情境和核心评估任务开展教学。通过学生的表现及反馈,对教学效果进行反思。

关键字:中学化学;大概念;跨学科教学;UbD模式;稳态与平衡

文章编号:1005-6629(2024)09-0036-07

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

1 问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“化学课标”)提出开展跨学科实践活动,以培养国家所需的创新型、复合型人才[1]。近年来,我国关于化学跨学科教学的理论、案例开发等研究日渐丰富且趋于成熟[2],但受制于观念、评价导向、实施条件等因素,跨学科活动设计还存在教学目标制定混乱、知识整合形式化、评价体系不完善等问题[3,4]。

美国课程专家格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰于1988年创立了UbD模式(Understanding by Design),该模式提倡“以终为始、评价先行”,强调以目标为导向,围绕大概念、基本问题和核心评估任务进行教学设计,包括连贯一致的三个阶段,即“明确预期结果-确定合适的评估证据-设计学习体验和教学”[5],追求在“理解意义”的基础上“实现迁移”,指向内容的“理解”和形式的“逆向设计”是UbD模式的关键点。本文尝试采用UbD模式解决跨学科教学中的问题,在不牺牲化学学科课程任务的前提下,围绕主题有机融合其他学科的知识和方法,揭示化学与其他学科的关联,实现知识的结构化,引导学生深入理解化学知识,认识跨学科课程的联系,推进化学学科核心素养和跨学科素养的落地。

2 基于UbD模式的化学跨学科主题教学设计

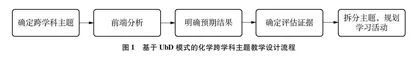

基于已有研究,本文建构了基于UbD模式的化学跨学科主题教学设计流程(见图1),并作详细阐释。

2.1 确定跨学科主题

在选择以化学学科为中心的跨学科主题时,可以从化学课标、教材和社会热点中寻找灵感,需考虑主题能否满足学科性、跨学科性、真实性和探究性的特征。“化学平衡移动”是发展学生变化观念与平衡思想的重要知识载体,相关的教学设计比较注重真实情境创设和实验探究,关注学生学习兴趣的发展以及课程价值与育人目标的落地,重视改善认知壁垒对知识理解产生的影响[6],但不太关注学生能否获得超越事实和学科界限的理解,以及能否在真实情境中灵活运用所学知识。本文尝试基于UbD模式对“化学平衡移动”进行跨学科主题教学设计,搜索与“化学平衡移动”相关的社会热点,发现黑枸杞真假鉴别和高原病病因都涉及化学平衡移动:前者涉及花青素的变色原理,与植物相关;后者涉及血红蛋白的氧合原理,与动物相关,由此确定“化学平衡移动在生物中的应用”这一跨学科主题。

2.2 前端分析

前端分析需基于“化学平衡移动在生物中的应用”所对应的教材内容及课标要求[7~9],建构概念层级,分析教学内容的优先次序和学情,为教学设计做好前期准备。

2.2.1 概念层级建构

本文结合化学和生物的课标和教材,关联不同学科的科学事实,理清基本概念,明晰主题下的化学学科大概念,并确立跨学科大概念,以实现概念层级的建构。本主题建构的概念层级见图2。

2.2.2 教学内容分析

威金斯和麦克泰利用教学优先次序图划分教学内容的重要程度,以明确学习的重点[10],依据跨学科教学背景,本主题构建的教学内容优先次序见图3。

2.2.3 学情分析

高二学生已基本具备与化学平衡移动有关的前概念和一定的实验操作基础。经过生物课程的学习,学生了解色素、原生质层、氧气对人体的作用、内环境稳态等相关内容,这些是学生顺利进行本次主题学习的重要知能基础。不过,此阶段学生设计实验方案的水平有待提高,学以致用和学科迁移的能力有所欠缺,化学平衡观等学科素养还有待发展。

2.3 明确预期结果

基于前端分析,进一步明确预期结果,具体包括教学目标和预期学习结果。教学目标对教师具有指向性,用来帮助教师明确教学设计的方向;预期学习结果指学习导向,由教学目标细化而来,包括掌握知能、理解意义和学习迁移三个由低到高的层次水平。理解意义包含持续理解和基本问题:“持续理解”是基于事实得出的有效推论,本文将概念层级中的基本概念视为需要深入持续理解的内容;“基本问题”是实现理解的开放性问题。结合概念层级和教学内容的优先次序,制定预期学习结果的思路见图4,本主题设计的预期结果见表1。

2.4 确定评估证据

为了有效监控学生理解的程度,在规划相关的学习活动前要先确定评估的证据。预期学习结果包含了不同类型的目标,为实现有效评估,UbD模式强调从表现性任务、其他证据和自我评估与反思三个方面设计具体的评估方式:表现性任务应是跨学科教学评估的首选方式,是围绕理解意义设计的真实任务,可以从目标(Goal)、角色(Role)、对象(Audience)、情境(Situation)、表现或产品(Performance/Product)、标准(Standards)这几个方面进行构思,其英文首字母缩写简称GRASPS(下面将第二个S用S-2表示,与第一个S进行区分)[11];其他证据用来考查知能和表现性任务无法检测的目标,这些评估方式是实现学习迁移这个最终目标的手段;自我评估与反思意在培养学生的元认知能力。本主题设计的评估证据见表2。

2.5 拆分主题,规划学习活动

为确保学习活动兼具吸引力和有效性,UbD模式认为需立足学情,以预期结果为导向,结合评估证据,利用W(Where & Why,学习方向和原因)、H(Hook & Hold,吸引和保持)、E(Explore,Experience,Equip & Enable,探索和体验、准备和使能)、R(Rethink,Reflect & Revise,重新思考、反思和修正)、E(Evaluate,持续评价,下面用E-2表示,与第一个E进行区分)、T(Tailor,量身定制)、O(Organize,有效组织)七要素规划学习活动[12]。将本主题拆分为“酸碱度对花青素颜色的影响”“温度对花青素颜色的影响”“氧分压对血红蛋白氧合的影响”和“大概念的建构”四个专题,通过建立不同专题下学习活动间的深层联系,为学生大概念的建构创造条件。本主题在这一阶段关键的学习活动及完成情况阐释如下。

2.5.1 专题一 酸碱度对花青素颜色的影响

环节一 明确学习的目的和价值,建构化学平衡移动的概念

学生课前了解基本问题、表现性任务及其主要标准(W)(见表1和表2的对应部分)。学生通过回顾化学平衡状态的特征,建构化学平衡移动的概念模型(E)。

环节二 实验探究浓度对化学平衡的影响

教师介绍黑枸杞的功能,引导学生利用不同品牌的矿泉水泡黑枸杞,结合现象思考使黑枸杞水显色的物质(黑枸杞中的植物细胞已死,原生质层的选择透过性失效,位于液泡中的色素会流出细胞,这些色素主要为花青素),并与其他小组对比,联系酸碱指示剂思考产生颜色差异的原因(H、E)。学生进行分组实验验证猜想,记录现象(E)。

环节三 理论分析浓度对化学平衡的影响

教师提供花青素的资料卡片:

花青素是一种位于植物细胞液泡内的水溶性天然色素,其颜色会随着细胞液的酸碱度变化而发生变化,变色原理见图5,正反应是放热反应。当pH大于7时,花青素将被降解,25℃时,黑枸杞花青素的结构最稳定,温度逐渐上升至60℃时,稳定性变差,此时的结构受热易降解[13]。

学生结合花青素的资料卡片,分析实验现象,归纳浓度对化学平衡影响的规律,在教师引导示范的基础上,从速率变化和浓度商视角出发进行理论分析,总结Q、K相对大小与平衡移动的关系,完成随堂测试(E、R、E-2、O)。

2.5.2 专题二 温度对花青素颜色的影响

环节一 实验探究温度对化学平衡的影响

学生结合花青素的资料卡片,猜想不同水温下黑枸杞水颜色存在差异的原因,设计实验,基于实验的探究和分析,归纳温度对化学平衡的影响规律(H、E、R、E-2)。

环节二 理论推导温度对化学平衡的影响

教师引导学生以实验现象为依据,推导速率变化曲线,分析焓变、温度与平衡常数三者间的关系(E)。课堂进行随堂测试,学生课后完成鉴别黑枸杞真假的方案设计(E-2、T)。学生的鉴别方案见图6。

2.5.3 专题三 氧分压对血红蛋白氧合的影响

环节一 基于科学事实认识压强对化学平衡的影响

人体主要靠有氧呼吸提供能量,氧气充足,才能满足生命活动所需的能量。高海拔世居者胸廓比低海拔地区的人更大,这有利于提高肺通气功能,从而进行更充分的气体交换[14],故夏尔巴人能吸入更多氧气(H、E)。

教师提供血红蛋白和氧气结合的资料卡片:

血红蛋白(Hb)与O2的结合反应快,可逆,不需要酶的催化,但受氧分压(PO2)的影响,当PO2高的时候,Hb易与O2结合生成氧合血红蛋白(HbO2)[15]。

环节二 理论分析压强对化学平衡的影响

结合资料卡片,学生分析夏尔巴人能够在高原地区生活的生物机制和化学机理(夏尔巴人肺部的PO2比低海拔地区的人高,有利于平衡正向移动,生成的HbO2比较多,当血液流经PO2低的组织时,HbO2迅速解离,释放出的O2比较多,从而保证了氧气需求),分析血液流经高氧肺部和低氧组织时,气体分子数的变化情况,由此归纳压强对化学平衡的影响规律(E)。

环节三 实验探究压强对化学平衡的影响

将体系的加压和减压类比于溶液的浓缩与稀释,学生通过实验探究稀释后黑枸杞水的颜色变化,进而认识到压强是通过改变浓度,进而影响速率和平衡(E、R、E-2)。在压强和浓度间建立联系,引导学生从速率变化和浓度商角度分析压强对化学平衡的影响(E、E-2)。

环节四 深化认识压强对化学平衡的影响

人体吸入的空气中带有大量的N2,N2并不参与气体的交换,但可以起到避免肺泡塌陷的作用,最终会通过呼吸排出体外,学生思考N2在恒温恒容和恒温恒压两种不同情况下对血红蛋白氧合的影响(H、E、R、E-2)。课堂完成随堂测试,学生课后向登高者提供预防措施和治疗方案(E-2、T)。学生的预防措施和治疗方案设计见图7。

2.5.4 专题四 大概念的建构

环节一 建构化学学科大概念

基于浓度、温度、压强对化学平衡的影响,引导学生归纳勒夏特列原理,形成学科内大概念(E、R)。利用pH传感器探究加酸后黑枸杞水中pH的变化,加深学生对勒夏特列原理中“减弱”一词的理解(E)。pH的变化曲线见图8。