化学教育中跨学科思维的构成及其学习活动特征

作者: 张绍轲 卢姗姗

摘 要: 跨学科作为当前重要的教育教学理论,目前很多教学实践未触其理念本质。在教学中重视跨学科思维是落实跨学科这一理念的关键。阐释跨学科思维的内涵与构成,并且通过与项目式学习的对比,总结提炼了发展跨学科思维的学习活动特征。

关键词: 跨学科学习; 跨学科思维; 跨学科教学

文章编号: 1005-6629(2024)11-0003-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

跨学科是当前教育研究和课程改革实践的热点话题,但是在理论和实践上都没有给出明确的定位。从课程内容上看,包括跨学科综合教学[1]、跨学科主题[2]、跨学科概念[3]、跨学科知识[4];从学习活动来看,包括跨学科学习[5]、跨学科问题[6]、跨学科实践活动[7];从学生技能和学习目标来看,包括跨学科理解[8]、跨学科思维[9,10]和跨学科能力[11]。

从目前已经开展的跨学科教学来看,主要存在两类问题。一是牵强地将两个或者几个学科放在一起,在某一学科以信息资料的方式引入其他学科知识,学科知识之间没有建立起有意义的联系。二是将跨学科教学与项目式教学等同起来。然而不管是从产生背景还是学习特征,跨学科教学与项目式教学都有一些差异,这一点将会在后面进行区分。

本文将跨学科定位于学生的一种技能与学习目标,从如何促进学生跨学科思维的角度实现跨学科理念在一线教学中的落实。

1 “跨学科”的本质

从对以下问题的思考定位跨学科的本质。由于跨学科的术语较多,本研究并非为了

澄清与区分这些术语,因此当侧重不同方面时,使用了关于跨学科的不同术语。

第一,为什么要跨学科?立足当前基础教育改革背景,培养学生解决问题的能力是重要的教育目标。之所以倡导跨学科,无论是日常生活中的小问题,还是国家层面发展的战略任务,都不乏跨越多个学科的复杂问题,这些问题很难单靠一个学科来解决[12]。因此,开展跨学科教学最先考虑的就是学生即将探究或者解决的问题是学科问题还是跨学科问题。

如果一个问题属于特定学科的问题,就没有开展跨学科教学的必要性,否则强加上一些关联性不大的其他学科知识,将失去学科知识本身所具有的独特育人价值。例如,氯化钠为什么溶于水?这属于一个学科问题,因为化学学科的“电离”“溶解”概念都可以对这个问题进行很好的解释,就没有必要牵强地与其他学科知识进行联系。再如,“84消毒液为什么能杀菌消毒?”是一个跨学科问题,因为84消毒液的成分需要用到化学学科的知识,而杀菌消毒将会用到生物学中的“细菌”和“病毒”相关结构。在当前化学教学实践中,已有研究者开展“实验室模拟制备84消毒液”的跨学科实验,结果发现在培养学生跨学科问题解决能力上起到积极作用[13]。正是由于各学科不同的优势和局限,与其他学科协助有利于突破学科局限。

第二,跨学科的关键是什么?换一种表达方式是:一个学科是通过什么桥梁“跨”到另一个学科上的?有研究者认为这个桥梁是“跨学科概念”,指出这些概念超出学科的界限,在说明事物、创造理论以及观察和设计时发挥着重要的作用[14]。从学科特点视角看,每个学科都有独特解决问题的知识、方法、预期结果、优势或局限。学科与学科之间大部分的概念是有界限的,跨学科概念的建立并不是那么容易。由此来看,这些跨学科概念是比两个学科的核心概念更加上位的概念,如此才能够统摄两个学科的概念,并架起学科之间跨越的桥梁。例如,美国《K-12科学教育框架》中包括7个跨学科概念(crosscutting concepts):(1)模式(pattern),(2)因果关系:机制与解释(cause and effect: mechanism and explanation),(3)系统与系统模型(systems and system models),(4)物质与能量(matter and energy),(5)结构与功能(structure and function),(6)尺度、比率和数量(scale, proportion, and quantity)、(7)稳定与变化(stability and change)。这些跨学科概念在理科各学科具有共通性。

然而,根据上述跨学科概念,发现掌握这些跨学科概念对学生来说是更高层次的学习目标。例如,“稳定与变化”是“展示了自然界一切事物的演变历程,准确地把握稳定与变化,是研究客观事物的基本前提和保证”。这一内涵在化学学科领域与学生要达到的变化观念与平衡思想学科核心素养是共通的。如果在化学教学中实现跨学科,需要学生首先掌握更加上位的跨学科概念,这无疑给化学教学增加了额外的课程教学内容及学习难度。

因此,在实践中开展跨学科教学,跨学科概念在不同学科之间搭建起桥梁是非常困难的。化学教育中如何才能实现跨学科理念?从前面的分析看出,跨学科问题是前提,而问题是思维的源泉,跨学科问题需要学生具备解决这类问题的特殊思维才可以实现,这种思维便是跨学科思维。因此,跨学科的本质可以看作是学生解决跨学科问题时需要具备的跨学科思维。

2 跨学科思维的构成

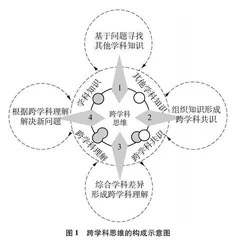

跨学科思维(interdisciplinary thinking)表现为不限制在固定学科中,注重学科之间的整合和交叉[15]。跨学科思维解决的是用另一个学科的视角来解决某个学科难以解决的问题,简言之就是换一种视角来解决一个学科难以解决的问题。Nikitina提出跨学科思维存在三个关键点:克服单一学科、临时整合及其进一步批判完善[16]。Repko(2008)提出了解决跨学科问题的四种技能,也被看作是跨学科思维的构成[17]。本研究在此基础上构建了跨学科思维构成的示意图,如图1所示。

2.1 基于问题寻找其他学科知识

跨学科问题是跨学科思维的起点,解决该问题所需的知识来自多个学科。正如综合课程所强调的,学科之间是存在联系的,应该有意识地运用两种或两种以上学科的知识观和方法论去考察和探究一个中心主题或问题[18]。然而在当前分科课程背景下,学生在面临一个问题时,常会受到来自某一学科的限制,误认为在化学学科中的问题只能用化学知识来解答。

例如,“84消毒液为什么能杀菌消毒?”化学教材中对这个问题的解释是:84消毒液是一种常用的含氯消毒剂,其中含有的有效成分为次氯酸钠(NaClO)。次氯酸钠与空气中的CO2反应生成氧化性更强的次氯酸(HClO),从而发挥杀菌消毒功能[19]。在实际教学中,教师发现NaClO同样存在一定的杀菌消毒功能[20,21]。然而,仅用化学知识解释,仍然会有一些问题无法解答。为什么HClO可以杀菌消毒?生物学科中“细菌和病毒的生理结构”的相关知识能从细菌与病毒的角度认识消毒过程,如图2所示,化学与生物学科共同为跨学科问题“84消毒液为什么能杀菌消毒?”提供了较全面的解释。

2.2 组织知识形成跨学科共识

跨学科共识被认为是将两个学科知识之间建立起联系的桥梁[22]。跨学科共识是一种临时性的知识整合,是因为这种知识结构是为解释跨学科问题而生成的,没有真正消除学科间的分歧而达成共识。跨学科共识是指此时形成的联系具有暂时性,区别于各学科内完善的知识结构[23]。

解释“84消毒液为什么能杀菌消毒”的问题,图3展示了生物学中细菌和病毒的生理结构[24]。HClO将病毒体内的蛋白质氧化,使其生理结构被破坏、生命活动无法正常进行,从而失活。

化学学科知识和生物学学科知识以蛋白质这个概念建立起跨学科共识,如图4所示。从化学学科知识来看,84消毒液中的有效成分与蛋白质发生化学反应,从而实现消毒。从生物学知识来看,蛋白质是所有生物都有的、维持生命活动的物质,病毒仅由蛋白质和遗传物质组成。

跨学科共识是临时性的整合,是因为蛋白质在两个学科中强调的重点是不同的,只是为了解释跨学科问题暂时建立起的一种联系。在化学教材中强调蛋白质是一类结构非常复杂、相对分子质量很大的有机化合物;生物学是研究生命活动和生命规律的一门科学[25],在生物学教材中强调蛋白质是生命活动的主要承担者。

2.3 综合学科差异形成跨学科理解

学科之间的界限和差异首先体现在知识体系上,并进一步延伸至研究范式与价值观念上。建立学科间的联系能缓和学科间的差异,但也应关注各学科的独特性及其可能带来的价值,在整合的过程中保留各自学科的研究范式[26]。在解决一个学科的问题时,用另一个学科的知识体系和研究范式来完善,最终形成的理解为跨学科理解[27]。

仍旧以“蛋白质”为例,图5列出了山东科学技术出版社出版的化学教科书和人民教育出版社出版的生物学教科书中有关蛋白质的相关内容[28~30]。化学学科将蛋白质作为研究对象时,会将其作为一种物质,研究其分子结构、原子组成、成键方式、物理与化学性质等;例如,在化学教科书“迁移·应用”栏目中,提出问题“蛋白质是病毒、细菌等的重要组成成分。医院里常用高温蒸煮、紫外线照射、喷洒消毒剂、在伤口处涂抹医用酒精等方法来消毒、杀菌。这样做的依据是什么?”[31]。而生物学则更关注“蛋白质”在不同生物体中的功能、结构与组成。在生物学教科书“与社会的联系”栏目中提到“蛋白质变性是指蛋白质在某些物理或者化学因素作用下其特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。经过加热、加酸、加酒精等引起细菌和病毒的蛋白质变性,可以达到消毒、灭菌的目的”[32]。

在这个案例中,综合学科差异就是根据生物学中有关蛋白质的结构、组成和功能进一步对84消毒液杀菌消毒进行解释。根据图3所示的病毒结构,包括三种蛋白质,神经氨酸酶、衣壳和血凝素。其中血凝素在多种流感病毒中都存在,它是一种柱状蛋白质,在病毒攻击人类的免疫系统中具有重要作用。破坏血凝素,就是破坏构成这种蛋白质的肽键与肽链,破坏它的空间结构。84消毒液杀菌消毒的原理是次氯酸(H—O—Cl)与构成血凝素的肽键(—CO—NH—,化学称为酰胺键)之间发生氧化还原反应,使蛋白质的空间结构发生破坏,从而导致病毒失活。

根据生物学知识还能进一步完善化学学科中消毒液注意事项的解释。化学教科书中提到“84消毒液在不同消杀任务中用量不同”的注意事项[33]。不同消杀任务中病毒细菌的数目、生理结构(种类)不同,使它们失活所需使蛋白质变性的HClO的量也要随之调整,因此控制84消毒液的用量,少则达不到消毒效果,多则有可能对人体有害。

2.4 根据跨学科理解解决新问题

跨学科理解作为一种学习结果,意味着更广的知识范围、更全面的学科视角以及更能提出适宜的见解和方案[34,35]。跨学科理解能为解决问题提供新的起点,学生既有更系统的知识体系,也有突破单一学科的意义。对于各学科的教学而言,跨学科理解都有较大的教学价值。

学生借助化学知识和生物学知识理解了84消毒液杀菌消毒的原理后,形成的跨学科理解就能帮助学生解决新的跨学科问题。如在化学学科中学习“饮食中的有机化合物”一节时,了解到乙醇(CH3CH2OH)具有挥发性,能与水任意比互溶,并没有强氧化性,但为什么75%的乙醇溶液能用于杀菌消毒呢[36]?跨学科理解能够实现学科间知识的迁移。通过图5的知识结构可以知道乙醇能破坏细菌和病毒体内外的蛋白质的空间结构使其变性,失去理化性质与生物活性,进而起到消毒的效果。学生通过跨学科理解还可以继续思考,为什么是75%的乙醇溶液,而非更低浓度或者更高浓度的乙醇溶液。对这个问题的解释还会涉及化学学科的溶液浓度、生物学中细胞渗透压等知识。

以上案例都围绕化学学科与生物学科进行解释,实际上有些问题需要跨越不止两个学科。例如以下的跨学科问题:“里约热内卢奥运会期间一直使用HClO的泳池因误用过氧化氢(H2O2)消毒剂产生大量藻类,如何去除泳池中的绿藻?”对这个问题的解答,需要用到有关化学学科HClO与H2O2的知识、生物学科绿藻的生理结构及生命活动、地理学科当地气候等知识,针对这个问题达成的跨学科共识是“绿藻的生存条件”,而“蛋白质”则变成其中的一部分联系。