国外“溶液化学”主题教学研究进展与启示

作者: 陈圳 邓峰 梁正誉 周紫薇

摘 要: 从迷思概念的测查、成因分析与教学策略研究三个方面梳理国外有关“溶液化学”主题的教学研究。研究表明:(1)不同年级、层次的学生群体持有相似的迷思概念;(2)导致学生形成迷思概念的原因是多方面的;(3)已开发的教学策略包括:微观模拟策略、

POE策略、问题解决策略以及元认知策略等。据此评述国外有关研究对我国“溶液化学”主题教学及其研究的启示。

关键词: 溶液化学; 迷思概念; 教学策略; CPU模型

文章编号: 1005-6629(2024)11-0091-07

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

“溶液化学”作为中学化学课程体系中的核心主题之一,贯穿整个中学化学学习过程,如化学平衡、电化学、化学计量、化学反应动力学等都与“溶液化学”密切相关[1,2]。我国初、高中化学课程标准(以下简称“课标”)中均明确提出了溶液主题相关的学习要求,如从定性、定量视角认识溶液组成[3],从电离、离子反应、化学平衡的角度认识电解质水溶液的组成、性质和反应等[4]。

然而,已有研究表明,各个年级与层次的学生在学习“溶液化学”相关概念时,均存在诸多迷思概念,难以准确地理解溶液的组成与性质,以及溶液中微粒的相互作用等[5,6]。为了解决“溶液化学”主题的教学难点,国内外众多研究者进行了深入的探索,但文献的时效性与系统性仍稍显不足。基于此,本文对国外关于“溶液化学”主题的教学研究进行梳理,以期为我国化学教师和化学教育研究者的实践和

研究提供有益的参考。

基于研究主题,笔者首先运用关键词法,以“solution chemistry”与“electrolyte solution”作为主题词,并规定年限为近20年以及研究层次为基础教育,在Web of Science、 ERIC等数据库上进行检索,并运用溯源法在阅读文献过程中补充纳入相关文献。而后人工筛选与内容相关的迷思概念与教学策略研究[8],最终确定与“溶液化学”主题相关的文献共77篇。然后,对文献的研究目的、研究对象以及研究方法等内容进行编码,在此基础上采取“自下而上”的方法进行观点提炼与归类。以下将从“迷思概念测查研究”“迷思概念成因分析”与“教学策略研究”等三个方面进行评述。

2 国外“溶液化学”迷思概念测查研究

迷思概念是指学生在学习过程中形成的与科学事实不符的错误理解或信念,若不加纠正,这些错误观念可能会影响学生对新信息的理解与应用。因此,迷思概念的研究也一直是“溶液化学”教学领域重要的课题。在笔者选择的77篇文献中,有接近一半(37篇)的研究主题涉及迷思概念的测查,其中明确提出的测查方法包括测试法(频次22)、访谈法(频次12)、问卷法(频次9)、课堂观察法(频次2)、概念漫画法(频次1)以及词语联想法(频次1)。其中大部分测查研究采用了纸笔测试法、访谈法,甚至是两者相结合以收集数据。

测查结果表明,不同年级与层次的学生群体存在相似的迷思概念,主要出现于“溶解与溶解度”“电离与电解质”“酸与碱”与“盐类的水解”等四部分内容。

2.1 有关“溶解与溶解度”的迷思概念

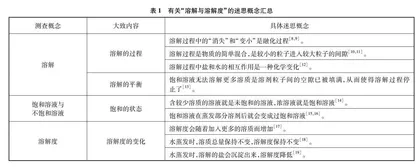

学生通常能根据直观经验简单地从宏观角度判断溶解行为的发生,也能记住与溶解度相关的表达式,但对于溶解的过程、溶解的平衡、饱和的状态及溶解度的变化等内容的认识往往存在偏差。具体表现见表1。

2.2 有关“电离与电解质”的迷思概念

电离是认识“电解质”“非电解质”“强电解质”与“弱电解质”等概念的基础,有助于学生从微粒视角认识物质在不同状态下的存在形式。然而,无论是“电离”还是“电解质”,学生均存在迷思概念。具体表现见表2。

2.3 有关“酸与碱”的迷思概念

“酸”和“碱”是中学化学课程中的

重要概念,相关迷思概念测查主要围绕酸碱性的强弱与判断、pH的定义与计算、缓冲溶液的组成、缓冲的范围及缓冲的能力。具体表现见表3。

2.4 有关“盐类的水解”的迷思概念

盐类的水解较为抽象且复杂,需要综合宏观、微观和符号三个视角进行理解,学生往往会由于概念混淆、简化及对水解的条件与水解的类型的理解不足而产生迷思概念。具体表现见表4。

梳理以上测查结果可以发现,在学习“溶液化学”主题时,学生普遍存在将直观经验与科学概念混淆的问题,他们倾向于从宏观角度而非微观层面来解释化学现象。此外,学生在理解水溶液化学过程时往往过度简化,不了解“溶解”“电离”以及“水解”等过程的本质。同时,学生对化学动态平衡的概念也缺乏深入认识,未充分把握平衡状态的动态性和可逆性。

3 国外“溶液化学”迷思概念的成因分析

测查迷思概念最终是为了改进教学,在此之前,需要先深入分析导致学生产生迷思概念的原因。通过对文献进行梳理,可以发现研究者们主要通过问卷调查与访谈,从客观因素(教材层面、教师层面)与主观因素(学生层面)两个方面展开分析。

3.1 教材层面的成因

一是抽象概念的具体化不足。研究指出,教材对溶液化学相关抽象概念的呈现不够具体,如未提供足够的微观表征实例与练习[45]、缺少展示微观表征在不同情境下的应用[46],均易导致学生产生迷思概念。

二是课程内容的连贯性欠佳。教材可能在不同章节中分别介绍相关概念,却未明确概念间的联系,不利于学生形成对概念的全面认识。譬如,在Raymond Chang等人编写的第10版《General Chemistry》教材的第4章中使用了溶解度的公式以预测沉淀物的形成,在第12章介绍溶解的类型,最终在第16章研究了溶解平衡。这种缺乏联系的呈现方式可能会导致学生认为这些概念之间没有联系,而实际上它们是相互关联的。[47]

3.2 教师层面的成因

许多研究都分析了教师对学生概念理解的影响,经梳理发现这些研究都体现了教师的CPU(chemistry pedagogical understanding,化学教学理解)[48]对学生学习的影响。根据CPU模型,可将前述迷思概念归因于教师的化学学科理解、化学学情知识、化学策略知识等三个CPU组分的影响。

从化学学科理解角度分析,如果教师对化学学科知识及其思维方式方法的认识不够“本原”与“结构化”[49],可能不利于学生形成对概念的正确、全面认识。譬如,有研究发现教师在解释饱和溶液时,常使用不正确的模型或类比,他们倾向于使用“空间概念”理解溶解现象,认为饱和溶液中不能再溶解更多的溶质是因为溶剂粒子间的空隙已被填满[50],这反映了他们对“溶解”现象的认识不够深入,从而可能将这种误解传递给学生,测查结果也表明学生确实存在类似的迷思概念。

从化学学情知识方面来看,教师对学生学情的把握不准确也会造成学生的学习困难[51]。譬如,在酸碱概念教学中,教师未意识到学生缺乏微观表征的训练,更多地关注宏观与符号表征,阻碍了学生对酸碱概念的全面理解,导致学生在理解多元酸的分步电离过程存在理解上的偏差[52]。

在化学策略知识层面,许多研究都强调了教师采取合适的直观化教学方式与策略的重要性。譬如,在讲授电解质和非电解质部分内容时,使用增强现实(AR)技术辅助教学可帮助学生理解溶液中的微观过程,若没有使用这项技术,学生可能无法直观地看到离子在溶液中的运动,从而产生迷思概念[53]。

3.3 学生层面的成因

第一,学生的生活经验,包括他们的直观感受与以往的学习经历都可能会影响他们对新知识的接受和理解[54,55]。譬如,他们可能根据日常生活的经验错误地认为所有由强酸和强碱形成的盐都是中性的[56],也可能因为在生活中更多接触到酸而导致他们认为酸比碱更活跃和危险[57]。

第二,学生的认知结构的水平也制约着其对科学概念的理解。当认知结构与科学概念的逻辑基础不匹配时,也容易产生迷思概念[58,59]。譬如,学生错误地将溶解过程理解为“融化”,可能是由于其对溶解过程的认知结构中缺乏对物质在微粒层面上相互作用的理解,未将溶解过程与物质微粒的性质(如极性)联系起来,而是根据宏观经验将其视为物质状态的变化[60]。

此外,学习风格也会影响学生对概念的理解[61]。当学生的学习主要依赖记忆而不是理解时,其往往难以进行概念的正确应用,导致容易混淆相近的概念,如“饱和溶液”与“过饱和溶液”[62]。

总体而言,国外研究者在从不同角度探讨迷思概念成因的同时,也论述了这些因素的影响机理。与国内研究类似,国外的研究也分析了学习动机[63]与学习满足感[64]等因素对学生概念理解的影响。

4 国外“溶液化学”教学策略的实证研究

为协助教师纠正学生关于“溶液化学”的迷思概念,国外研究者开发了各种有效的教学策略。总体上主要包括两种类型:一类是以微观模拟策略为代表的,侧重于帮助学生理解抽象概念的教学策略;另一类则是包括POE策略、问题解决策略、元认知策略在内的,侧重于学生高阶思维培养的教学策略。

4.1 微观模拟策略

微观模拟策略较具化学学科特色,常使用计算机软件或物理模型来模拟分子、原子以及它们之间的相互作用以促进学生对微观事物或概念的理解。Nuraida(2021)采用了PhET(Physics Education Technology)模拟软件来辅助高中学生学习酸碱概念,学生通过PhET模拟界面进行操作,观察不同酸碱溶液的微观状态,并学习如何将宏观现象与分子层面的行为联系起来。研究结果表明,模拟软件的使用显著提高了学生在微观层面上对酸碱概念的理解,帮助他们克服了关于酸碱强度和溶液酸碱性方面的迷思概念[65]。类似的还有Nurrohmah(2020)团队的研究,他们将增强现实(AR)技术应用于电解质相关概念教学中,通过呈现微观动画以激发学生的学习兴趣,同时增强其对抽象科学概念的理解[66]。

4.2 POE策略

POE(Predict-Observe-Explain,预测-观察-解释)策略通过三个连续步骤促进学生主动学习,鼓励其对自己的预测进行批判性思考,在提高其科学探究技能的同时促进概念的转变。譬如,Kala(2013)在对学生有关pH、pOH和酸碱有关概念的教学中就运用了POE策略,其先通过学生对某些溶液的pH和pOH的预测结果收集学生的前概念与迷思概念,而后分析其对实验现象的解释,再结合半结构化访谈深入测查学生对酸碱化学概念的理解,最终结合计算机模拟等可视化教学方法进行了迷思概念的纠正[67]。

4.3 问题解决策略

问题解决的教学策略一般包括创设恰当的问题情境、指导学生正确表征问题、调控学生的问题解决过程、促进学生知识的整合以及合理评价学生的问题解决过程等五个环节[68]。Winarti(2021)开发了以“碳酸饮料中的碳酸”“防腐剂”“洗涤剂”和“海水”为主题的困境故事,通过设计学生工作表和困境故事工作表,引导学生识别和理解化学概念在解决环境问题中的应用,再以在线指导的方式,帮助学生在解决工作表中的困境故事时应用化学知识进行决策,困境故事的使用促进了学生对溶液化学内容的理解与整合。此外,研究者也评估了学生对困境故事的反应和工作表的完成情况,以及学生对相关概念的理解和应用[69]。类似的还有Kusumah(2020)利用基于PBL(Problem-based Learning,问题解决学习)的盐类水解模块进行教学干预的研究,研究结果也展现了问题解决策略在促进学生正确理解化学概念上的有效性[70]。

4.4 元认知策略

元认知策略指个体对自身的认知过程的认识、监控和调节,对教师而言,可通过设定清晰的学习目标、传授多样化的学习策略、鼓励学生进行自我监控和反思等方法促进学生元认知水平的提升,从而发展其对化学概念的深入理解。Syahmani(2021)使用了一种由元认知问题辅助的引导性探究学习模型(Guided Inquiry Learning Model)进行缓冲溶液概念的教学,主要是在探究教学的各个阶段穿插元认知问题。例如,教师先提出一个与缓冲溶液相关的问题,如“为什么向醋中加入小苏打可以减少酸味”,学生需要思考“这个问题是关于什么的”“关于这个问题有什么数据或假设”“可以采用什么策略来解决问题”以及“为什么这是一个合适的策略”等多个元认知问题,经过两个周期的干预后,学生的元认知能力与对缓冲溶液等概念的理解水平有了显著提升