融合元建模的初中科学建模能力的测评研究

作者: 祝钱 黄初

摘 要:传统科学建模能力的评测通常指向了元建模和建模实践能力测评两个向度,但这也导致了“分而评之”困局的出现。而融合了元建模的科学建模能力测评,给上述困局的解决带来了新的思路。通过基于课标的评测框架确立,基于质性分析的评测指标建构,基于评分者一致性、内容水平效度的检验等环节,建构了初中科学建模能力评测工具。最后,围绕“直观-真实情境化教学、元建模教学的设计、建模评价标准的学习”等三方面进行了反思探讨。

关键词:科学课程标准;核心素养;素养测评;科学建模;元认知;元建模;建模实践

随着2022版《科学》课程标准的出台,科学观念、科学思维、探究实践和态度责任四大核心素养被正式纳入课标。而科学建模能力,则置于了重要思维能力的位置被详加考察。不难发现,科学建模很好地体现了其作为联结现实和理性世界的中介作用;作为内具抽象概念、原理和规律的表征价值;以及作为促进学生科学思维形成和内化的认知功能。[1]科学建模能力的发展,不仅反映了学科的本质特性,更彰显了科学教育特有的育人价值。因此,如何开展科学建模能力测评便成为了科学教育工作者所要关注的议题之一。

1 文献综述

科学建模能力主要体现在,基于经验对客观事物进行抽象、概括,进而建构模型,并基于模型进行分析、解释现象和数据,描述系统的结构、关系和变化过程。[2]但要让学生真正有意义地发展科学建模能力,就要让他们理解:现在做的是什么?为什么要做?怎么做?,此时元建模就显得尤为重要。而当前对于科学建模能力的测评研究,也主要是从元建模和建模实践两个方向来展开的。[3]

1.1元建模的评测

元建模主要是对于“模型和建模是什么?有何用?如何建构?”等涉及内涵、目的、价值以及反思等元认知层面的认识。[4]对其测评主要是通过访谈以及问卷等工具来进行的。其中,最具代表性的是Grosslight的一项研究,他通过对学生有关建模目的访谈,将学生对模型的认识分成了实体层、半抽象层、完全抽象层等三个层次。[5]后续相关的评测也基本沿袭了Grosslight的研究思路。如Justi的研究就显示,大部分6-14 岁学生认为模型是对事物的复刻、是一个标准物。[6]刘俊庚的研究也表明,台湾地区8、9年级学生对模型的认识着重于模型是具体的事物,模型是物体的复制品。[7]国内有关元建模的研究则主要集中在高中阶段,如邓峰就发现高中段3个年级的学生对科学模型的基本描述功能及其可变性有较好的理解,但对于模型更高层次的功能的认识却处于中等水平。[8]

1.2 建模实践子能力的评测

该视角的研究本质是将建模看成是一个模型逐步形成的过程,这个过程又被分解成了建构、检验、修正等环节,建模子能力则被分散到各个环节之中。[9]Hestenes认为“建模本身是一种过程性认知,建模能力则是在模型建构过程中所表现出来的描述、构想、衍生和验证的能力。”[10]Halloun提出了“选择—建立—验证—分析—拓展”五个建模阶段,而建模能力实则就是这五个阶段实践中所表现出来的能力。[11]这样一种分而评之的研究,在国内也有很多学者继续沿用,如吴攀便从模型选择、建构、检验、应用、拓展等五个维度对高中生进行了精细的评测。[12]陈蕾则从信息的提取组织、选择应用、检验评价和拓展等视角对初二学生物理建模能力进行深入分析。[13]而众多建模实践能力的评测研究,都揭示了不同年段学生在某一或某几项建模子能力方面薄弱的事实。

但从局部视角来考察建模某一方面的能力是有缺陷的,因为它忽视了建模能力作为各子能力间相互影响而成的一个完整个体存在的客观性。学生在参与建模的实践过程中,不能简单地将其看成是各单项能力的机械叠加,其建模行为的背后必定是卷入了学生对于模型的认识、对于建模过程的反思等元认知成分。因此,这种对于建模子能力的评测不能如实反映学生建模能力的真容。

1.3 融合元建模的建模能力评测

鉴于传统评测无法实现对建模能力整体性刻画的弊端,故将元建模嵌入到建模实践的过程之中,并将其置于整体性的框架中加以研究便成为了解决上述困局的一种新的视角。其中,Schwarz团队的研究具有开创意义,他们定义了建模实践能力和元建模间的交互作用,即元建模可以来指导学生的建模实践,反过来建模实践也可以促进元建模能力的进一步丰富。同时在测评框架的设计中,他们并没有把建模实践各个阶段作为评测的对象,而是将元建模同建模实践作为一个整体来进行看待。Schwarz始终认为这样的融合设计比根据实践要素来组织对学生表现水平的分析更有用。[14]后续Fortus基于访谈对建模学习的进阶研究,Pierson基于计算机模型和图表模型对学生建模学习行为开展进阶研究,[15]两者基本都沿袭了Schwarz的研究思路。显然,融合了元建模的建模能力评测,一方面通过对建模实践成果的整体性评测,能从理论层面更好地反映出建模实践背后所对应的元认知水平。另一方面,也突显了元建模在建模实践中的指导价值,促进了学生在科学学习过程中对建模实践本身的反思。故本研究所要解决的问题便是:如何结合国家科学课程标准中有关建模能力的要求,构建起融合元建模的科学建模测评框架?并以此为基础发现初中学生的典型特征?

2 研究过程

2.1 基于《科学》课标的评测框架确立

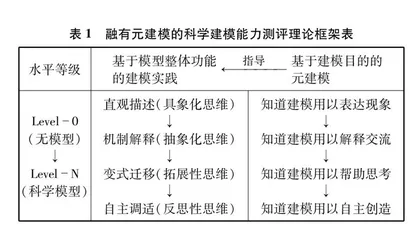

课标中“抽象-概括”等关键词反映了建模中高阶思维的抽象性卷入,“描述-解释”等关键词则体现了模型价值的功能性聚焦。而Schwarz研究中的“建模实践”维度也是从模型的功能价值,即“描述、解释、预测”等水平层级来进行标定。“建模实践”背后所对应的“元建模”维度则是基于学生对模型功能的进阶性理解,即“模型是用于展示现象、用于交流解释想法、用于支持对现象的思考、用于产生新想法”等水平层级来进行描述。综上所析,本研究将以Schwarz“建模实践-元建模”相融理论为研究视角来构建本次研究测评的理论框架。[16]如表1:

指导

2.2 基于质性分析的评测水平指标建构

接下来将参考Schwarz[17]、刘崇清[18]等研究中用图和访谈的方式来捕捉学生建模水平的方法,来构建融合元建模的建模能力指标。

2.2.1 工具设计

本次试题工具分为两部分,其中“碘遇到淀粉的神奇变化”开放性试题通过建模成果所呈现出的水平,以此来捕捉学生的建模实践能力,而指向建模目的的结构化问答则用于刻画学生的元建模水平。

试题:①对“碘液滴到馒头上、碘蒸气遇到馒头”的现象作出客观的描述和合理的解释。②预测“对已变蓝的淀粉溶液先进行加热,然后再冷却到室温”这个过程中颜色的变化,并以文字、图片或图文并茂的形式给出你认为合理的解释。

访谈问题:请谈谈你在解决科学问题中,构建模型的主要目的和作用是什么?请你结合一个具体的例子来阐述。

测评试题和访谈问题均以中考试题和先前成熟研究成果为基础,且试题改编过程中也得到了多位教学专家的论证。试题除了考虑难度和区分度等因素外,也将初中化学的主干知识、真实性情境、认知发展等因素考虑其中。上述试题涉及浙教版八下微观粒子中的相关内容,学生对“构成微粒决定物质化学性质”的基本知识也有学习,而对于“碘遇淀粉变蓝”这一知识也在植物光合作用一节的学习中有所储备。同时,前后两个子问题呈现了进阶式的思路,即从学生可直接套用已学的模型进行描述和解释,到现有模型基础上的变式迁移并用于预测。而访谈问题则是指向了学生建模背后元认知成分的探析,即建模的目的是什么?

2.2.2 样本选取

本研究选择了H市D中学8年级14个班的学生,其中男生308人,女生304人,合计612人。由于D中学是一所公办事业编初级中学,生源入校时未经精英化筛选,且校科学均分正好位居区域均值。这些都保证了所获研究结果的典型性和代表性。

2.2.3 数据收集与分析

首先,对612份中200份试题进行随机抽样,并以三位骨干教师盲评达成一致作为结果,最终发现存在五种建模实践的表现水平。然后,根据200份调查样本中的不同水平比例,按比例抽取36份样本,以聊天的方式对其进行结构化访谈,通过手写方式进行全程记录,最后以表1中的元建模理论框架将学生的回答进行了五级归类。

如图1便显示了一个学生所建构的“I2-淀粉”反应模型,其中包括了“碘液、碘蒸气、馒头”等直观要素,而他对结构性问题的回答是“这个我就是画的和实际一样,让老师批改的时候能看得更加清楚。”显然,该生所建构的模型中呈现了现象中的具体要素,但对于内在机制的解释是不清的。同时,他的建模目的也指向了对现象的描述层面。故将其归入第2类,即直观描述层。再如图2显示了某生所建构的三组模型,即“I2和淀粉分子构成的新分子被破坏、I2分子被破坏、淀粉分子被破坏”注以此能对现象进行更为全面的解释。而他对结构性问题的回答是“因为这个问题以前没有学过,所以我觉得多考虑几种情况,这里我画了三种解释,这样就能把可能出现的结果都考虑在内。”不难发现,该生为了能对新情境、新问题作出准确的解释,他通过建构多个模型来使得对新现象的解释更加全面。而该生建模的目的不仅是出于对现象的解释,更是内隐了一种帮助自我思考的反思性功能。故将其归入第4类,变式迁移层。归类结果如下表2,当然表2仅是理论上存在的对应关系,实际会存在建模实践和元建模分离的情况,具体分析见后续结果分析部分。

通过对样本的编码、归类和分析,我们建构了“融合元建模的科学建模能力水平表”(如表3)。继续请三位骨干教师对余下的412份调查文本同表3中的各水平等级进行逐一比对分析,最终没有发现有超出表3水平以外的情况出现。当然,表3也仅是理论上存在的对应关系,实际会存在建模实践和元建模分离的情况。最后,聘请3位骨干教师按照评测框架标准对35份试卷进行评分,然后对结果进行一致性检验,最终所得克隆巴赫系数=0.974。由此可以很好地证明评测框架是可信的。而在效度控制上,引入量规水平内容效度指数(S-CVI)来进行检验,[19]最终所得S-CVI=0.9>0.8,由此说明本研究工具中的各水平内容设计是有效的。[20]

2.3 结果分析

2.3.1 整体分析

将612份试题文本按照N建模能力=0.6N建模实践+0.4N元建模折算总分后发现(如表4),8年级学生已开始摆脱模型作为描述的直观呈现阶段,逐步进入模型来阐明机制阶段,但直观描述层的比例仍位居高位,还有近5%的学生居于“无模型”层级。就认知的视角来看,8年级学生正处于由具体运算向形式-推论运算的转变阶段,当前“轻实验、重理论”的教学行为很可能阻滞了这一过程的发展。而在陌生情境中的变式迁移和自主调适水平占比也偏低,这同Schwarz团队[21]、鲁小莉[22]团队的研究结论高度相似。究其原因,很可能是由于学校教育中既定课程的逻辑结构和教师引导学习的给定框架,极大限制了学生思维的自由生长。进一步讨论性别间“建模能力”的差异,通过独立样本t检验发现Sig.=0.891>0.05,由此说明男女生在建模能力上不存在显著性差异。