国家安全观融入高中化学课堂教学的实践困境与实施路径

作者: 胡天娇 王后雄

摘要: 化学领域蕴含多类型国家安全教育的元素,化学教学是实现国家安全教育的重要载体,将国家安全观融入高中化学教学有利于彰显化学学科的立德树人价值。论述了国家安全与高中化学课堂教学融合的必要性及可行性,以“氮及其化合物之间的转化与应用”主题为案例探讨了国家安全观融入高中化学教学的实施路径。

关键词: 国家安全; 高中化学; 氮及其化合物

文章编号: 1005-6629(2023)09-0029-07 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

国家安全是国家稳定、政治进步、经济发展、文化繁荣、社会和谐、人民幸福的基本保障。党的二十大报告提出“坚决维护国家安全,牢牢掌握我国发展和安全主动权”,可见在当前复杂、严峻的时代背景下,国家安全得到了前所未有的重视。2014年习总书记提出构建总体国家安全观,2020年教育部印发《大中小学国家安全教育指导纲要》(以下简称“纲要”),提出了“科技安全、资源安全”等国家安全的13个重点领域[1],化学领域蕴含多类型国家安全教育的元素,化学教学是实现国家安全教育的重要载体。国家安全观融入化学教学不仅是一个重要的理论,更是一个典型的实践问题,将对化学学科的育人价值提升到历史新高度。

1 国家安全观融入高中化学教学的可行性分析

1.1 国家安全观融入高中化学教学的必要性

2015年我国通过的《中华人民共和国国家安全法》指出:国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益处于没有危险和不受内外威胁的状态,以及保障持续安全状态的能力。“纲要”明确指出了大中小学系统、规范、科学地开展国家安全教育的要求,阐释了不同学段开展国家安全教育所要达成的目标,最终实现教育“立德树人”根本任务。

高中阶段是学生个性品质、道德素养、三观塑造的关键期,此阶段迫切需要教师对学生进行正确的价值观引导。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》指出修订工作要坚持加强国家安全、生态文明等方面的教育,同时课程目标也指出学生应具有安全意识和严谨求实的科学态度,认识环境保护和资源合理开发的重要性[2]。国家安全观融入化学教学可以有效提升学生的思想认知和价值判断能力,提升其热爱国家勇于担当的责任意识,拓宽化学知识学习的教育价值,为培养堪当民族复兴大任的社会主义建设者和接班人奠定基础[3]。

1.2 国家安全观融入高中化学教学的可行性

现代复杂的国际形势和多变的世界格局下,我国面临众多挑战,新时代国家安全教育以总体国家安全观为统领,以人民安全为宗旨和价值追求。普通高中化学新课标和新教材加强了对学生生命安全的教育,这与总体国家安全观在价值追求上是一致的。“纲要”中的国家安全与化学相关的领域包括社会安全、科技安全、生态安全、资源安全、核安全和新型领域安全等,可见化学学科教学是实现国家安全教育的重要载体。从知识层面对国家安全领域与高中化学的关系梳理如下:

(1) 社会安全:包括社会治安、舆情、公共卫生等方面的安全。例如近年来对人类社会生活造成巨大影响的新冠疫情,消毒杀菌涉及氯及其化合物的性质、用途、84消毒液不能与洁厕灵混用;过氧化氢、酒精的消毒杀菌作用等;疫苗注射涉及生物大分子蛋白质的组成、性质、功能等;病毒及核酸检测涉及生物大分子核酸的组成与结构、性质、功能;医用口罩、防护服等涉及高分子合成、高分子材料等知识;治疗新冠的药物涉及有机合成等知识。

(2) 科技安全:指科技自身和科技支撑保障相关领域的安全。例如最近美国对中国芯片的制裁行为对中国企业造成了巨大损失,在此严峻形势下,高中化学中的硅及其化合物就发挥着重要的国家安全教育作用。再如,化学中形形色色的新型材料,是推动国家科技进步和提高人民生活质量的基石。当然,这一切都以高科技人才作为支撑,需要国家供应设施设备、举办科技活动、培养科技人才与应用科技成果。

(3) 生态安全:包括水、土地、大气、生物物种的安全等方面。例如大气污染涉及雾霾的主要成分及来源、二氧化硫、氮氧化物的性质、硫酸型酸雨和硝酸型酸雨的形成过程及危害、臭氧层空洞、燃煤脱硫脱硝、汽车尾气处理等;水污染治理涉及化肥和农药的合理使用、赤潮、水华、明矾净水、铁盐净水、自来水杀菌消毒等化学知识;土地污染防治涉及垃圾及废弃物的分类、回收处理与循环利用,可降解塑料(如聚乳酸)的使用等。

(4) 资源安全:包括可再生资源、不可再生资源的安全等方面。例如从沙子到单晶硅、新型能源如氢能、太阳能分解水制氢气。自然资源的开发利用中涉及海水、矿产资源及化石能源的利用。开发新型化学电源、新能源等是解决能源危机的重要途径。

(5) 新型领域安全:包括太空、深海、极地、生物等发展探索、保护利用的安全等。例如太空探索中航天员的呼吸问题涉及过氧化钠的性质与用途、航天员的生活问题涉及电解水等知识;航天器上天所用燃料涉及物质的还原性、氧化性、燃烧的能量变化问题;航天器的材料需要具有一定的耐高温性能,涉及化学中的金属、合金、新型无机非金属材料、合成高分子材料等知识。

(6) 核安全:包括核材料、核设施、核技术、核扩散的安全等方面。例如同位素、核素、放射性元素、原子结构的发现史、原子结构;元素周期表;能量的转化及能量守恒;核能的开发利用、核泄漏的危害等,都是学生了解核安全的基础知识。

化学不仅与经济发展、社会文明的关系密切,也是能源科学、材料科学、环境科学、生命科学和信息科学等现代科学技术的重要基础,在促进人类文明可持续发展中发挥着举足轻重的作用。化学核心素养是化学学科育人价值的集中体现,培养学生具有节约资源、保护环境的可持续发展意识。可见,高中化学在知识内容和素养培育层面都蕴含着丰富的与国家安全相关的素材与思想方法。国家安全观与高中化学教学目标、素材、内容和方法等均可深度融合,从而使国家安全教育全方位、多角度、立体化地渗透于化学教学中。

2 国家安全观融入高中化学教学的实践困境

2.1 在目标认知上存在“误解”

在实际化学教学中,许多教师不了解国家安全相关文件,没有明确的国家安全意识,部分教师不能准确把握化学学科核心素养与国家安全教育目标的内在联系,导致在目标认知上存在“误解”。一是窄化国家安全教育目标,只重视传统国家安全领域目标,忽视新领域国家安全目标。二是缺乏国家安全忧患意识,对总体国家安全观的理解不够深刻,认为国家安全仅仅是思政课堂要完成的教育任务,与化学学科教学无关。三是将国家安全教育目标视为单一的化学知识目标,缺乏国家安全意识与情感培养层面的目标[4]。

2.2 在内容把握上存在“误差”

总体国家安全观与化学直接相关的领域有6个,许多教师对相关内容把握存在“误差”。一是窄化与化学相关的国家安全教育内容,对国家安全的认知多凭借经验局限在国土、军事等传统领域,而对生态安全、资源安全等领域认识较为模糊。二是对学段间的衔接关注不够,“纲要”明确划定了不同维度安全知识教育的对应阶段,国家安全知识具有很强的进阶性,在具体实践中教师却往往把握不好国家安全知识内容的广度与深度。三是内容的生活化不够,国家安全与每个人的生活息息相关,教师对国家安全内容的教育应该渗透在生活中,而不是空谈理论和口号,难以真正深入学生的内心。

2.3 在教学实施上存在“误区”

国家安全教育应该依托知识传授、价值引导和能力提升三个动态的、互相联系的维度,但在实际教学中,许多化学教师存在三个“误区”。一是教学实施形式单一,国家安全相关内容以知识讲授为主,缺少相关教育活动,难以形成学生个性化素质。二是化学教学融入国家安全教育缺乏有效组织方法,导致相关内容的简单添加和生硬联系。三是传统的教学评价体系对国家安全教育缺乏聚焦,难以满足国家安全教育的针对性和实效性等评价要求。

基于上述问题,系统梳理“纲要”中与高中化学相关的内容,选定氮及其化合物作为教学案例,探讨国家安全观融入高中化学的实践路径。选择该主题的原因有三点:一是其内容与生态安全高度契合,与社会安全、资源安全联系紧密,涉及多领域国家安全。二是其内容凸显了化学与可持续发展的观念,有利于正确的化学与社会观念养成。三是其内容渗透了“变化观念与平衡思想”“科学态度与社会责任”等核心素养的培育[5]。

3 国家安全观融入高中化学教学的案例实践

以2019年人教版“氮及其化合物之间的转化与应用”主题作为教学案例,探讨国家安全观融入高中化学教学的实施路径,以期为一线教师提供参考。

3.1 教学理念

3.1.1 基于真实的问题情境

素养为本的化学教学倡导在真实问题情境中解决复杂问题,不断建构、更新和迁移知识体系,提高解决问题的能力,培养高阶思维和创新精神。本节课以氮及其化合物的转化与应用为主线,将化学知识融入“粮食增产”这一真实的问题情境中,帮助学生构建结构化知识,引导学生形成解决问题的一般思维,提高探究能力,培养爱国主义情感。

3.1.2 培养化学学科核心素养

化学知识的育人价值不仅仅是提高学生认知能力的“智育”,更应该回到教育本质的教育学立场上[6],在化学学习中逐步形成正确的价值观念、必备品格和关键能力是化学学科核心素养的要求。以往该部分内容基本按照单质、化合物的性质进行授课,只注重知识的传授,不利于情感态度价值观的培养。本教学设计借助“粮食安全”这一社会性议题,将“氮及其化合物”融入化肥的制备、使用及影响这一实际问题,打破传统的授课思路,在真实问题的解决过程中学习知识。通过国家安全这一重要话题,引导学生认识到化学在解决国家资源、生态等问题中的贡献,培养科学态度与社会责任素养。

3.2 教学目标

(1) 通过化肥制造的过程,知道氮的固定、氮及其化合物的物质类别及转化关系,了解化学在生产中的具体应用,体会化学对人类社会发展和社会安全的价值。

(2) 通过合成氨工业生产条件的选择,体会从反应限度和速率两个方面去认识和调控化学反应的重要性,体会化学原理、化工技术对于节能环保和清洁生产的贡献。

(3) 通过探讨化肥的功与过,能够基于资料证据,养成综合分析问题、辩证看待问题的思维,形成合理使用物质、保护环境的意识,体会化学对于促进人与自然和谐相处的意义。

3.3 教学流程

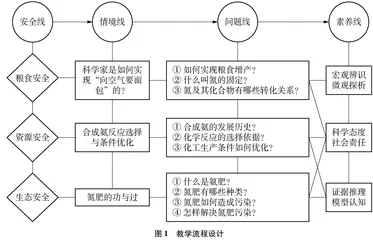

本节课的教学流程见图1。

3.4 教学实录

任务一:如何实现“向空气要面包”——粮食安全的挑战

[教师]俗话说:民以食为天,粮食是人类赖以生存之本,但全球粮食供应情况却不容乐观,粮食安全受到巨大挑战。

[资料1]世界上粮食短缺的国家或地区55个,约占1/4!世界饥饿人口仍有8.75亿,每7人就有1人食不果腹!2020年全球5岁以下儿童约1.49亿人发育不良,90%位于非洲和亚洲。

[资料2]党的二十大报告指出,我国谷物总产量位居世界首位,十四亿多人的粮食安全得到有效保障,但我们还面临着确保粮食、能源等供应链安全的重大问题。未来我们依然要全方位夯实粮食安全根基,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

[教师]要保障我国粮食安全,请思考化学如何帮助实现粮食增产?

[学生1]研究开发化肥、农药。

[学生2]利用化学反应调整土壤结构、酸碱性等,营造适宜植物生长的环境。

[教师]大家提到了化肥,19世纪初人们就认识到氮肥可促进农作物的生产,而天然硝石的价格昂贵无法满足农业需求。空气中氮气的体积分数高达78%,固氮成为科学家研究的热点。请同学们阅读教材,思考什么叫固氮?