我国中学化学课程标准中国家认同教育的百年历史演变

作者: 律智赢 马勇军

摘要: 基于国家认同教育分析框架,对我国1902至2020年中学化学课程标准进行内容分析,发现我国百年中学化学课程标准中国家认同教育的演变主要体现在认知层面,由早期对国情教育中特产与资源、国家建设的重视,转向新课改后重视国情教育中现状与问题、历史与文化以及政治认同三个方面,其历史发展大体归结为“初显期”“波动期”“恢复发展期”“呈现新态势”以及“重视发展”五个历史阶段。基于此,提出从理念上高度重视国家认同教育;从历史维度认识化学课程标准中国家认同教育;继承国家认同教育经验,不断建构新时代化学课程标准中国家认同教育。

关键词: 国家认同教育; 化学课程标准; 历史演变; 中学化学; 爱国主义

文章编号: 10056629(2022)01001407

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 国家认同教育

“国家认同”是指对自己所属国家的政治结构、精神价值等的主观认识以及由此形成的忧患意识、国家自豪感、爱国主义等主观感受[1]。当前,中小学开展国家认同教育、培养学生国家认同具有非常重要的意义,一方面,在全球化背景下,国家边界相对模糊,如何通过国家认同教育来增强社会向心力,维护国家意识形态统一,显得十分迫切[2];另一方面,它是我国中小学教育所要培养的重要价值观。2016年,教育部将“国家认同”明确列为学生发展的核心素养之一[3]。2019年11月,中共中央、国务院印发的《新时代爱国主义教育实施纲要》中明确指出,爱国主义教育本质上是一个培养什么人的问题,即让国民认同什么样的文化、价值观、道德规范和行为方式[4],因此,新时代爱国主义需要加强,国家认同教育应该在中小学阶段全面开展,在各学科教育中充分渗透。

近现代科学产生于西方,我国科学教育是在救国图存的特殊历史背景下,从西方引进的“舶来品”,因此,如何在科学课程特有的话语体系中加强国家认同教育备受关注。其中化学课程作为自然科的一部分进入到我国中学教育体系已经有一百多年,先后颁布了34份课程标准,有关国家认同教育的内容也在不断变化,探究国家认同教育在百年化学课程标准中的历史发展规律及文本演变特点具有重要意义。一方面,可以帮助我们深刻理解不同阶段化学学科中国家认同教育内容的课程要求及其演变;另一方面,可以更好地指导新时代化学课程标准中国家认同教育的开展,推进化学课程中国家认同教育的落实。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文主要采用内容分析法。即根据国家认同教育分析框架,对我国百年中学化学课程标准中国家认同教育各维度关键词或相关语句在文本中出现的频次进行类别计数,随后,根据化学课程标准中国家认同教育内容历史发展及各维度变化进行具体分析。

2.2 研究对象

本文选取我国1902至2020年颁布的初高中化学课程标准作为研究对象(自1956年至20世纪末,“课程标准”全部改为“教学大纲”,本文为了方便表述,统称为“课标”),共34份。

2.3 分析量表设计及分析思路

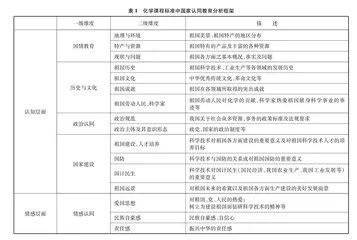

佐斌在总结国外关于国家认同教育心理学研究的基础上,将国家认同教育这一个包括许多成分的复杂心理结构系统,分为认知成分系统和情感成分系统[5]。高维和颜蒙蒙建构了关于教材中国家认同教育内容的分析框架,包含5个类目(身份认同、政治认同、文化认同、历史认同、地理认同)和15个次类目[6]。笔者根据以上学者研究,结合化学学科性质和化学课标中文本话语特点,建构了中学化学课程标准中国家认同教育分析框架,主要包含二个层面和五个一级维度,具体内容见表1。

根据分析框架,两名课题组成员对化学课标中国家认同教育的文本话语分别进行分类编码,其中以二级维度为主进行数量统计,当一句话中分别包含两个及两个以上维度时,分别计入不同维度。如“结合我国历史上与化学有关的重大发明和创造成果,特别是新中国建立以来在钢铁、煤炭、新材料等领域所取得大的巨大成就”[7],则分别计入祖国历史和祖国成就的二级维度。最终,对所有编码进行数据统计。其结果符合霍思提公式[R=2M/(N1+N2)=0.98],具有较高一致性。

3 研究结果分析

3.1 百年中学化学课程标准中国家认同教育历史发展趋势

从历史发展趋势看(见图1),自1923年起,国家认同教育内容就出现在我国中学化学课标中,从未忽视,其发展可以分为五个时间阶段。

1902至1949年,国家认同教育的“初显期”。1923年国家认同教育在化学课标中出现,以认知层面的国情教育、国家建设内容为主,如1932版课标就提出“教材应注意本国物产,凡涉及国防化学时,尤宜加以说明”[8],但此阶段并未出现国家认同教育情感层面的表述。

1950至1977年,国家认同教育“波动期”。新中国成立初期,我国中学化学课标是在学习苏联先进经验的基础上颁布的,同时,我国正为促进工、农、商业的社会变革和国民经济的发展而实施“三大改造”,在这一背景下,其关注点及教育方式呈现较大变化: 认知层面的国情教育、国家建设保持了迅猛的发展势头,但其重心发生转变,突出国家建设方面,明确指出了“学习化学的任务: 建设祖国”[9],历史与文化方面得到强调,政治认同则首次出现在化学课标的说明部分,强调“以社会主义思想教育学生”[10];除此之外,本阶段还首次出现了国家认同教育情感层面的表述,1952版化学课标总说明中明确提出“要培养学生献身祖国的热情与信念”[11]。

1978至2000年,国家认同教育的“恢复发展期”。课标“为适应社会主义现代化建设的教育思想、培养热爱社会主义祖国事业、具有为祖国富强和人民幸福而献身精神的一代新人”等[12]的教学要求,进行一系列的改革。课标大幅度减少了认知层面内容,尤其是国情教育、历史与文化,逐渐将重心放在国家认同教育的情感层面,并呈现不断加强的态势。

2001至2016年,国家认同教育呈现新态势。初高中化学课标对国家认同教育重视差异性较大。初中课标总体呈现加强的趋势,认知层面不再强调国家建设,但其他三个方面都有明显的提升,并逐渐均衡化。相比之下,2003版高中课标对国家认同教育的强调较弱。

2017年至今,作为第八次课程改革的深化,化学课标中国家认同教育内容明显增多,主要体现在认知层面的政治认同、历史与文化、国家建设三个方面大幅度提高,其中政治认同、国家建设大多出现在课标的前言部分。虽“爱国主义”等国家认同情感层面内容在2017版、2020版新修订课标中已没有明确的文本表述,但更强调通过对国家认同教育认知层面的学习,潜移默化地实现国家认同情感层面的隐性目标。

3.2 百年中学化学课程标准中国家认同教育内容各维度呈现的历史阶段状况

3.2.1 国情教育内容出现频次占比及文本变化

国情教育以特产与资源、现状与问题为主,地理与环境一直较少出现(见表2),主要是伴随着特产与资源的学习介绍其地理分布,如“我国重要的金属矿物及其分布”[13]、 2001版课标“我国能源消耗和化石资源的分布”[14],见表2。

特产与资源呈现递减趋势。1977年前,比较偏重国家资源介绍,如注重“我国特产金属元素”“我国丰富的煤、铁、石油”[15]等资源;1978年后,对特产与资源的介绍逐渐递减,开始关注化学能源方面,如2001版课标在单元可供选择的学习情境素材中提到“中国的化学能源”[16]。

现状与问题方面始终备受关注,并呈现逐步递增的趋势。1923版课标在课程目标中提出“注重科学精神及方法,以校正吾国来自为学弊病”[17]; 1950年起,课程内容多介绍“新中国化学工业、材料工业的发展情况”[18],如“我国钢铁、煤炭和石油工业的发展”[19];新课改后,课程内容部分注重了解化学资源利用的基本情况,如2001版“了解我国能源与资源短缺的国情”“中国的水资源危机”[20]; 2017版、2020版则要求学生“查阅国家在实施大气污染、修复行动中的重要举措”[21]“有重点、有选择地介绍化学科学的最新进展和亟待解决的重要课题,帮助学生了解我国化学发展的机遇和挑战”[22]等。

由此可见,国情教育方面逐渐加强化学能源与社会、环境的联系,在了解国情现状的基础上,培养学生对祖国环境、资源可持续发展的危机和保护意识。

3.2.2 历史与文化内容出现频次占比及文本变化

祖国历史内容呈震荡式发展,见表3。最早由1923版化学课标的作业要项中提出要“查阅中国古籍中有关水晶的记述和感想”[23]; 1950年后,教学内容部分强调“联系我国古代化学工艺”,如“我国陶瓷业的辉煌历史”[24]; 1978年后,多结合祖国成就进行学习,如“结合我国历史上与化学有关的重大发明和创造成果”[25];新课改后,课程内容重视对我国科学史的学习,并提供了具体的学习内容和教学建议,如2000版“中国古代金属冶炼、湿法炼铜”[26], 2011版则在实施建议中指出通过“展示古代石器瓷器、青铜器、铁器以

及各种现代新材料的图片或实物”[27]来辅助有关化学与材料的教学。

祖国文化方面,仅在近两年备受关注。如2017版、2020版新修订的化学课标的前言部分指出“教学内容要有机融入中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育内容”[28],随后在教材编写建议部分明确提出“化学教材内容的选择应注重挖掘中华民族优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神等”[29]。

祖国成就是历史与文化中占比重最高的内容,其在第八次课程改革深化后呈现跨越式增长。1952版在课本编制原则中强调“教材内容应适当编列本国化学家的发明和成就等资料,以启发爱国热情”[30]; 1978至2016年,注意结合“新中国建立以来在钢铁、煤炭、石油、新材料、生命科学等领域所取得大的巨大成就”[31]进行教学;而2017版、2020版强调要“凸显改革开放以来我国化学现代科学技术发展的新成就”[32]。

祖国劳动人民、科学家方面总体上有所减弱。1956版说明部分提出“应使学生知道我国历史上劳动人民在化学和化学生产方面光辉的贡献”[33],如“黑火药”,除此之外,课标还要求在教学中、教材编制中“介绍我国化学家的事迹”[34],此后,科学家及其贡献、事迹的学习,主要以“侯德榜——制碱工业”为主;直到2017版、2020版课标课程内容部分新增学习了科学家“屠呦呦——青蒿素”[35]。

3.2.3 政治认同内容出现频次占比及文本变化

建国前,并未出现国家认同教育中政治认同的内容,建国后,政治认同才在化学课标中有所显现,其文本表达明显体现着时代性特征(见表4)。

其中,内容以政治主体及其意识形态为主。1956版课标说明部分最早提出“化学教学要以社会主义思想教育学生”[36]; 1978版在确定教学内容原则中提出“坚持无产阶级政治挂帅的原则”“中学化学教学必须以马克思主义、列宁主义、毛泽东思想为指导”[37],并在教学内容中提到要“为实现四个现代化而学好化学”[38], 1986版则在前言中指出化学教学要贯彻“教育面向现代化、面向世界、面向未来”的精神;而新课改后,课标中政治主体及其意识形态的内容并没有明确表达;直到2017年,课标前言部分在总结百年来我国课改经验基础上,系统明确地规定了课标修订工作的指导思想和四项基本原则,强调以“社会主义核心价值观统领课程改革”[39],并在课程内容中指出“化学对我国走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路发挥重要作用”[40]。2020修订版指出“化学教材编写要全面贯彻党的教育方针”[41],可见,新修订课标充分体现了对课程标准融入国家政治认同的高度要求。

政治规范方面,主要出现在新课改后的课程内容部分,并呈逐渐加强态势。2001版课标首次提到学习“我国使用食品添加剂的有关规定”[42]、 2011版“国家规定的饮用水标准”[43]; 2017版、2020版新增了“国家关于化学品应用、化工生产、环境保护、食品与安全等方面的法律法规”[44,45]等。这表明了解、学习我国化学领域的相关政治规范,已逐渐成为国家认同教育认知层面的重要学习内容之一。