促进学生结构与性质整体理解的有机化学反应教学研究

作者: 武衍杰 王秀红

摘要: 面对高中有机化学反应教学中偏重机械记忆的问题,通过分析新课标对有机化学反应的教学要求,基于结构视角理解有机化学反应教学研究现状和实践效果,建议以结构视角为突破口,开展促进学生结构与性质整体理解的有机化学反应教学。以“再探乙烯与溴水的反应”为例,建构基于杂化方式、电负性、电子云密度、键的极性等相关结构要素分析有机化学反应的认识视角,培养学生正确理解有机化学反应的结构思维。

关键词: 有机化学反应; 结构与性质; 整体理解; 乙烯与溴水反应; 结构要素

文章编号: 10056629(2022)02004206

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题提出

1.1 当下高中有机化学反应教学存在的问题

有机化学是高中化学的重要内容,在多轮的有机化学教学中,明显感到学生有机化学学习存在一定困难,致使学习兴趣降低。通过对学生进行访谈,归纳存在以下问题: (1)要求记忆各类有机化学反应,却难以理解为什么会发生这样的反应。例如“为什么乙烯可加成,而苯环难加成”“同样是碳氧双键,为什么醛基和羰基可以和氢气加成,羧基不能和氢气加成”等;(2)将有机化学反应看成简单的形式拼凑(特别是对碳骨架构建的理解)。例如“将乙烯和溴的加成过程理解为双键从中间断开,一边接一个溴原子”“乙酸和乙醇发生酯化反应过程理解为两者中间脱一个水”。这些理解方式与教师教学中所采取的记忆策略有直接关系,为“帮助”学生记忆,总结了大量口诀,如酯化反应——酸羟醇氢、醇的消去反应和氧化反应条件——邻碳有氢、连碳有氢等。在学生未形成有机化学知识网络之前,这些“口诀”会成为学生的记忆负担。与参加高中化学竞赛的学生交谈,他们也谈到“高中有机化学过于理想化,太假(想当然),有机反应哪有那么容易进行,想脱水就能脱水吗?科学性和规律性不强,要死记硬背。建议讲一些规则(电子效应),便于分析成键和断键规律”。可见,目前高中有机化学教学重机械记忆、轻结构分析,这与原有的选课要求存在关系: 原课程体系下大部分学校《物质结构与性质》《有机化学基础》各选其一,造成教学中很少从结构角度讨论有机化学反应的发生,不注重从本质上理解问题。

1.2 新课标注重基于物质结构理解有机化学反应

《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)在课程结构和课程内容等方面都注重基于结构视角理解有机化学反应。新课标指出,高考选考化学的学生需要修习选择性必修课程全部三个模块内容,包括《化学反应原理》《物质结构与性质》《有机化学基础》;课程内容方面明确提出《有机化学基础》模块的学习应引导学生建立“组成、结构决定性质”的基本观念,形成基于官能团、化学键与反应类型认识有机化合物的一般思路[1]。“化学键”这一结构视角是对以往基于“官能团”视角类推有机物性质的进一步深化,而当下选课要求中《物质结构与性质》的学习为《有机化学基础》的教学奠定了基础。因此,从结构视角分析、预测有机物的性质反映了新课标的要求。

1.3 基于结构与性质整体理解的有机化学反应教学研究现状

唐劲军、王磊等[2]提出有机化学教学要帮助学生形成从微观层面系统认识有机物结构的能力,构建基于化学键分析有机物结构与性质的认识模型;张笑言、郑长龙[3]基于化学学科理解抽提出认识羰基的“极性多重键”这一结构视角,并运用这一视角分析、预测醛的性质,形成远迁移能力;陈益,孙夕礼[4]倡导将电子效应根据学生水平适时、适度、适当地引入中学教学,以促进学生在体会“结构决定性质”的基础上,理解“结构怎样决定性质”;孙强燕,张聪杰[5]倡导进行有机反应机理的可视化教学,让学生真正从微观水平上感受化学反应中旧键断裂和新键生成。已有研究表明,从结构视角认识有机物性质效果良好,但大多是在旧课程体系下开展,其结构要素未完全打开,部分涉及电负性、键的极性等,对于电子云密度、杂化方式等极少涉及。本文基于《物质结构与性质》模块的学习,在新课标要求范围内全面认识结构要素,分析、预测有机物性质,对发展学生“宏观辨识与微观探析”的化学学科核心素养具有重要价值。

2 基于结构与性质整体理解的有机化学反应教学设计与实践

2.1 教学内容

乙烯与溴的反应在鲁科版教材(2019年版)必修第二册[6]第三章第2节和《有机化学基础》[7]第一章第3节都有涉及。教材都以乙烯和溴的四氯化碳溶液的加成反应为例认识乙烯的性质,但习题中还是经常会出现一些乙烯与溴水反应的相关问题。教材为何都避开溴水而选用溴的四氯化碳溶液?两者究竟有无区别?这也是困扰师生的问题。

选择“再探乙烯与溴水的反应”为教学内容,其一是因为学生完成《物质结构与性质》《有机化学基础》模块学习后基于结构视角可以进一步认识乙烯与溴水反应的实质,促进学生对不同模块知识的融会贯通;其二在于乙烯与溴的加成反应学生接触最早,以熟悉的反应为例开展结构与性质的融合性学习,能在一定程度上降低学习的难度;其三,乙烯与溴水体系反应复杂,教学中可引导学生调用“电子云密度”“键的极性”“杂化方式”“电负性”等相关结构要素,更有利于帮助学生形成结构与性质的整体理解。

2.2 教学目标

(1) 通过乙烯与溴水发生加成反应的“异常现象”,知道有机化学反应是有历程的,历程是复杂的。

(2) 通过开展分析乙烯、溴分子结构的活动,认识有机物结构对研究有机化学反应的重要价值。

(3) 通过研究乙烯与溴水的反应机理,建立基于“元素电负性、电子云密度、键的极性”等寻找有机反应中断键和成键位置的认识角度,体会有机反应是有一定规律的。

(4) 通过基于反应结果自主分析“羟醛缩合”的反应历程,巩固运用“电负性”“键的极性”“电子云密度”等认识角度分析问题的能力。

2.3 教学流程

具体教学流程如图1所示。首先通过实验“异常现象”认识有机反应历程的复杂性;然后调用相关结构要素分析乙烯与溴的结构,判断反应过程中可能的断键、成键位置,建构有机反应历程的分析角度和思路;最后通过分析陌生反应“羟醛缩合”的可能历程,进行巩固与迁移。

2.4 教学实施

任务1: 设计实验验证乙烯与溴水的反应类型

首先通过提问的方式回顾乙烯和溴的反应(方程式和类型),激发学生原有认识。

[问题1]如何通过实验验证乙烯与溴水的反应是加成反应而不是取代反应?

[学生]将过量乙烯通入溴水中,待溴水完全褪色后,向其中滴加AgNO3溶液,观察是否出现黄色沉淀;测定溶液的pH是否发生变化。

[追问]实验室如何制备乙烯?能否把制备的乙烯直接通入溴水?设计实验装置验证乙烯与溴水的反应类型。

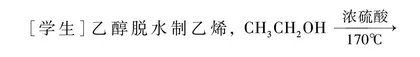

[学生]乙醇脱水制乙烯,CH3CH2OH浓硫酸170℃CH2CH2↑+H2O,生成的乙烯中可能混有SO2等杂质,影响Br-的检验,要先除杂。可设计图2装置制备纯净乙烯并验证反应类型。

[演示实验]将课前制备的纯净乙烯通入溴水中,待溴水褪色后,取少量液体于试管中,并滴加AgNO3溶液,产生大量黄色沉淀。

[备注]基于已有经验学生认为乙烯与溴水发生加成反应,教学中不急于反驳学生观点,通过实验事实让学生产生认知冲突,初步体会有机反应的复杂性。

[提问]在排除了SO2-4干扰的情况下,仍产生大量黄色沉淀的原因可能是什么?

[学生猜想]猜想1: 溴水中存在平衡Br2+H2OHBrO+HBr。

猜想2: 乙烯可能与溴水中的HBrO发生了加成反应,使Br2+H2OHBrO+HBr平衡正向移动,Br-浓度增加。

[教师]通过学生猜想,聚焦体系中的水对该反应可能会产生影响。

任务2: 基于结构要素探讨乙烯与溴水的反应机理

[问题1]结构决定性质,对有机反应也不例外。下面从结构的角度探讨乙烯与溴水体系的反应。请从“杂化方式”“元素电负性”等角度分析乙烯、溴、水分子中电子云密度分布和键的极性。

[学生]乙烯中碳原子采取sp2杂化,除了形成碳碳σ键外,还可以形成π键,造成两个碳原子间的电子云密度增加;水分子中氧原子采取sp3杂化,由于O的电负性大于H,使得氧原子周围电子云密度增加;溴分子为非极性分子,两个溴周围的电子云密度相等。具体如图3所示。

[追问]在水分子的影响下,溴分子的结构可能会如何变化?以图示的形式表示。

[学生]水分子为极性分子,在水分子作用下,溴原子周围的电子云密度会分布不均(见图4)。那么原来的非极性键变为极性键,极性键容易断裂,体系中可能产生Br+和Br-。

[教师]从正、负电荷相亲的角度考虑Br+和Br-可能会跟体系中的哪些微粒结合?

[学生]分别和水电离出来的OH-和H+结合形成HBrO和HBr(HBrO、 HBr在体系中也会电离)。(学生此时已从微观角度理解了Br2和H2O发生可逆反应的过程)

[追问]产生的Br+和Br-除了上述结合方式,还能结合其他微粒吗?

[讨论汇报]体系通入的乙烯分子,两个碳原子间的电子云密度很大,Br+的轨道也可能会和乙烯分子中碳碳双键间的电子云重叠,形成新的C—Br键。

[备注]分析乙烯、水、溴分子结构特点的角度较为丰富且复杂,涉及构型、电子云分布、杂化方式、键角、键长等,经实践若直接提问,一般学生的回答往往是散点式的,角度间不能建立关联,难以领会分析物质结构与解释反应结果之间的联系;也有部分学生则能较有逻辑地聚焦到杂化方式、元素电负性、电子云密度等角度,认为电子云密度与化学反应中的成键、断键密切相关。因此,实际教学中要考虑根据学生水平设计开放角度或提示角度的问题。本节教学在问题设计时进行了逻辑关联——基于杂化方式、元素电负性等角度分析分子中电子云密度的分布情况,有意识地帮助学生建立结构视角间的联系。

[教师]研究表明,溴正离子在靠近两个碳原子中间的位置上先形成一个三元环的过渡态,称作溴NFDA1离子(见图5)。

[问题2]结合溴NFDA1离子的结构,从元素电负性角度分析该结构中正电荷可能集中在哪个原子周围?并分析1,2二溴乙烷是如何形成的?

[学生]由于溴的电负性大于碳,造成碳原子周围的电子云密度减小,碳原子带部分正电荷(δ+),体系中存在的Br-,在正、负相亲的作用下与碳原子碰撞生成1,2二溴乙烷。

[追问]溶液中除了Br-外,还有什么微粒可能和溴NFDA1离子发生反应?

[学生]还可能是OH-,生成BrCH2CH2OH。如果溴NFDA1离子结合OH-,就会在体系中剩下HBr,这就解释了滴加AgNO3溶液为什么会产生黄色沉淀。

[教师]到这里,大家已经明白了体系产生黄色沉淀的原因。当然除了OH-会进攻溴NFDA1离子,由于水分子的氧原子上存在孤电子对,也可能会直接进攻溴NFDA1离子,然后再脱去氢离子,形成BrCH2CH2OH。可以想象,水分子在体系中远远多于Br-,所以生成BrCH2CH2OH的量会更多,这也是为什么滴加AgNO3溶液会产生大量黄色沉淀的原因。(要注意,并非乙烯在加成的第一步都要形成三元环结构,是否形成三元环结构和离子的半径有关[8])

[迁移应用1]请同学们预测: 干燥的乙烯通入溴的四氯化碳溶液中,溶液会褪色吗?

[学生]不会,CCl4是非极性分子,不能使Br2的极性发生变化。

[迁移应用2]预测乙烯通入溴的氯化钠水溶液中可能会生成哪些有机物?请写出反应的化学方程式。