分子的手性教学资源开发和教学设计

作者: 卓峻峭

摘要: 分析研究分子的手性的教学价值和教学现状,整理总结常见的具有实用价值的手性教学资源。在课堂上通过绘制俄罗斯方块、搭建手性分子模型、握手和十指相扣等体验性活动,展示多张生活中的手性物体图片,播放最前沿手性催化剂研究的报道,激发学生的科学探究热情,培养学生的化学学科核心素养,为分子的手性的教学提供参考。

关键词: 手性; 分子; 教学资源; 教学设计

文章编号: 10056629(2022)04004406

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 分子的手性教学价值和意义

手性是自然界的基本属性,从化学到生物学,从医学到物理学,从天文学到地球科学,手性无处不在。分子的手性是中学化学和大学化学重要的教学内容,是有机化学中立体化学的核心内容之一,是有机合成和药物研发中的重要概念和关键因素。在教学中,分子的手性可以发展学生宏观辨识与微观探析、证据推理与模型认知和科学态度与社会责任的化学学科核心素养。同时,由于手性的普遍性、趣味性和易懂性,使得手性在学科教学外还具有特殊的教学价值和意义: 能够引导学生感受自然科学之美,激发学生的求知欲,培养学生的学习兴趣。

2 分子的手性教学资源开发和教学设计背景

2.1 课程标准和教材中分子的手性相关内容分析

2003年版课标仅一次提到手性内容:“了解‘手性分子’在生命科学等方面的应用”[1]。2017年版课标(以下称“新课标”)则多次提到手性内容[2],手性的教学贯穿《物质结构与性质》和《有机化学基础》两个模块,明显提高了对分子的手性的教学要求。

人民教育出版社2020年出版的教材[3,4](以下称“新教材”)中介绍分子手性的内容与2004年版教材[5,6]大体上一致,在《物质结构与性质》第三章第二节正文中新增了石英螺旋链和石英晶体的手性[7]。值得注意的是2004年版《物质结构与性质》封面图片是两只手掌握着两个手性分子。

新教材的编排非常重视分子的手性: 以原理和概念为基础,从理论到实验,从晶体结构到有机分子,充分利用文字和图片多层次多角度介绍分子的手性。

2.2 分子的手性教学研究现状

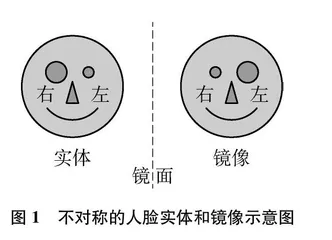

以“分子”和“手性”为主题,文献来源分别为《化学教育》《化学教学》《中学化学教学参考》,时间起点为“2010年”在知网进行检索(2021年8月25日),共检索到34篇文献,其中研究分子的手性教学的仅有一篇“以发展学生化学核心素养为本的‘手性分子’教学设计”[8]于2019年发表于《化学教学》。该教学设计内容和形式新颖,以分子的手性相关概念以及“反应停”事件等为载体,设计了搭建分子模型、“区分左右手”游戏和角色扮演等体验性活动,具有一定的教学参考价值。文中将手性现象描述为“人和镜子里的自己是互为镜像关系,当脸重叠时,后脑勺不能重叠。我们把互为镜像关系,但又不能重叠的现象,称之为‘手性现象’”。实际上,人和镜子里的自己确是互为镜像关系,如图1所示: 实体中人的嘴巴和鼻子都是左右对称的,而两只眼睛不对称: 右眼大左眼小。镜像中则相反: 右眼小左眼大。对比实体和镜像,嘴巴和鼻子可以分别重合,而眼睛不能重合。所以前文的教学设计中描述的“当脸重叠时,后脑勺不能重叠”是不准确的。

2.3 分子的手性教学现状分析

分子的手性教学现状有三个特点: 一是由于2003年版课标对分子的手性要求较低,故近年来的高考题中仅简单考查有机分子中手性碳原子的判断,学生只需机械记忆方法,无需理解手性的内涵即可解题;二是部分教师对手性的概念理解还不够深刻,甚至是陌生的;三是大多教师没有充分认识到分子的手性教学的意义和价值,对这部分内容的教学研究甚少。以上原因导致尽管新课标提高了对分子的手性的要求,新教材重视了分子的手性的内容,但是在课堂教学中总是被轻视,既未达到课程标准的要求,也未发挥出分子的手性应有的教学价值。

3 手性教学资源的开发

新教材对手性分子的描述简明扼要,用图片展示了左手和右手互为镜像但不能重合的现象。在阅读教材后,大部分师生对手性的认识停留在两只手的关系上,对手性分子的认识也只了解课本上介绍的氯溴碘甲烷,未达到课标的要求。要想让学生真正认识和了解手性,首先要做的是开发更多通俗易懂、接近生活、趣味性强、操作容易的教学资源。

3.1 手性的内涵及判断方法

手性是对物体几何结构的一种描述: 如果某物体与其镜像不同,则被称为“手性的”,如左右手互为镜像但无法重合。在实际操作中,根据物体与其镜像能否重合来判断该物体是否具有手性是不方便的,一种简便的方法是分析分子的对称因素: 有对称面或对称中心或S4反轴的物体无手性。其中S4反轴属于比较特殊且复杂的对称因素,故判断常见物体是否具有手性只要分析是否具有对称面或对称中心即可[9]。比如图1中人脸的实体和镜像不能重合,是因为左眼和右眼大小不一样导致人脸无对称面,因此具有手性。反之,若左眼和右眼大小一样,则人脸有对称面,没有手性,能与镜像重合(见图2)。

手性描述的是三维物体的性质,实际上在二维平面的图形也可能是手性的。如俄罗斯方块中的L方块和左L方块,互为镜像,仅通过在平面内的旋转是无法重合的,是二维平面的手性现象。二维平面图形若有对称轴,则无手性,反之则有。

其他经验性的判断物体手性的方法: 需要区分左右的物体是有手性的;有螺旋结构的物体即有手性;轴向不对称旋转的物体有手性等。

以上判断手性的方法虽然不是课程标准所要求的教学内容,但是可用于高效筛选手性分子的教学资源,保证教学素材的多样性和科学性。

3.2 手性教学资源

常见的手性教学素材及相关结论见表1[10~12]。

教师可以选择表1中合适的素材,通过画图、拍照、制作视频和模型等方式将这些素材转化为有实用价值的教学资源。比如可以利用螺丝螺纹的手性设计如下教学片段。

[课堂活动]从图3中选出一个与众不同的螺丝。

[学生]C的螺纹方向和A、 B、 D的螺纹方向不一样。

[教师]如图4所示,螺旋线有左手螺旋和右手螺旋两种螺旋方向。

[学生]有螺旋必有手性。

[教师]是的,螺旋的楼梯、牵牛花绕藤攀爬等都有手性,下次看到牵牛花可以看看它们的螺旋方向是否一致。请大家分析图3中螺丝的螺纹方向。

[学生]A、 B、 D是右手螺旋,C是左手螺旋。

[教师]生活中常见的螺丝都是右手螺旋。你们猜老师是从哪里找到左手螺旋的螺丝的?

[学生]将图3中A的图片水平翻转,做出镜像即可。

[课堂活动]请同学们拧螺丝并分析方向。

[学生]不管是拧进还是拧出,都是按照右手螺旋的方向拧。

这样的教学贴近生活、简单易懂、趣味性强,学生参与度高,充分调动了学生的学习积极性,同时蕴含了丰富的手性知识,达到了事半功倍的教学效果。教师可以进一步开发和丰富手性教学资源,为分子的手性教学设计提供更多实用的教学素材。

4 分子的手性教学设计

选择《物质结构与性质》第二章第三节第三课时“分子的手性”,以表1中教学素材设计完整的教学过程。

4.1 教学分析

新课标对该内容的要求为“结合实例初步认识分子的手性对其性质和用途的影响”,教学重点包括手性分子的概念、手性药物和手性催化,教学难点是理解手性的概念和判别。同时,本节教学还要为后续介绍石英晶体的手性,以及《有机化学基础》中与手性相关内容的教学做铺垫。所以在教学中要重视“结构决定性质”的化学思维的培养,充分利用生活中的手性素材,设计符合学生认知发展的教学过程;要调动学生积极参与课堂活动,帮助学生真实感受手性药物和手性催化的特点,从而培养学生的化学学科核心素养。同时还要注重利用手性的普遍性和趣味性培养学生的学习兴趣,激发他们的科学探究热情。

4.2 教学设计思路与创新点

4.2.1 从二维到三维,符合认知发展规律

分子的手性教学难点就是对“手性”概念的理解。手性是对三维物体不对称性的描述,为了便于学生理解而进行“降维”分析,以学生熟悉的俄罗斯方块创设情境,引入二维平面图形的不对称性和手性,帮助学生真切感受和理解“互为镜像但不能重合”的情形,在此基础上再引出三维空间的手性,这样的教学过程符合学生的认知发展规律。

4.2.2 从生活到科学,利用真实情境教学

在介绍手性概念时,如果只是干巴巴地按照教材内容介绍手性分子的定义,会让学生认为手性是专门描述分子结构特征的名词,与人类生活分隔,相距很远。实际上手性是一个非常接地气的科学概念,从生活中常见的具有手性的物体,如手套、鞋子、耳机等创设真实的生活情境,生活中处处充满了手性,从而拉近了学生与“手性”的距离。

4.2.3 从宏观到微观,彰显化学学科特征

在学生认识宏观物体的手性后,通过课堂活动让学生搭建分子模型,将宏观分子模型的不对称性迁移到微观的氨基酸、蛋白质和糖类等分子中,将握手和十指相扣时对手的要求迁移到化学反应过程中对分子手性的要求,架设从宏观到微观的桥梁,培养学生的想象力和宏微迁移的思维方式,此过程也逆向体现了结构决定性质、性质决定用途的化学学科核心观念。

4.3 教学设计

4.3.1 体会二维的手性

[图片展示]展示图5。

[教师]俄罗斯方块是一款风靡全球的游戏,你们觉得在第2~4行的空缺选择填入A~D哪个图形得分最高?

[学生]C可以一次性消除3行,得分最高。

[提问]C可以直接填入吗?

[学生]C需要旋转180°才能填入。

[提问]B能否通过旋转填入空缺?

[学生]B即使旋转后也无法完全填入空缺。

[教师]可以看出,B和C互为镜像,仅通过平面上的旋转不能重合。

[课堂活动]画出俄罗斯方块中所有形状的方块。

[学生作品展示]投影展示学生作品(见图6)。

[教师]除了这15个还有没有要补充的?

[学生]①号方块还可以逆时针旋转90°得到新的方块。

[教师]该游戏中方块可以旋转任意个90°,旋转后能重合的方块是同一种方块。请将图中的15种方块进行分类,并描述方块形状。

[学生]可以分为7种,见表2。

[教师]前面已经提到,L形和左L形互为镜像,不能重合。同样的,Z形和S形也互为镜像,不能重合。

4.3.2 感受身边的手性

[提问]生活中还有其他需要区分左右的物件吗?

[学生]手套、鞋子、耳机。

[教师]生活中有很多这样需要区分左右的事物或物件。以人的左右手为例,你们觉得左手和右手一样吗?为什么?

[学生A]一样,都有5根手指,都有掌心和手背。

[提问]拇指在食指的左侧还是右侧呢?

[学生B]手掌向上和手背向上的情况下不一样。

[教师]我们统一掌心朝上,请大家观察拇指和食指的相对位置关系。

[学生B]右手的拇指在食指右侧,左手的拇指在食指的左侧。

[教师]从这个角度看,左手和右手是有差别的,是不能完全重合的。我们将两只手放在面前,想象中间有一面镜子,可以发现两只手互为镜像。

[总结]物体这种与自身镜像不能重合的性质叫做手性。在生活中,需要区分左右的事物都是具有手性的。我们人生中遇到的第一个手性选择问题就是穿鞋子。你们小时候有没有穿反鞋子的经历呢?