运用化学学科解释促进化学学科理解

作者: 王茂力

摘要: 化学教学中开展解释类活动是提升学生化学学科理解水平的有效手段,也是实现“素养落地”的具体途径之一。结合课堂教学案例,提出创设化学学科解释类活动的两种方式: 追求本原性方式和促进内容结构化方式。

提出对解释类活动进行评价的三个要素——领域、结构与表征。

关键词: 化学学科理解; 化学学科解释; 课堂教学; 解释类活动

文章编号: 10056629(2022)04005606

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

在高三后期的多次学情分析中,笔者发现主观解释类题目得分率一直偏低,而且一些本以为“稳当”的知识点,却往往在这类题目面前显得“摇摇欲坠”。比如对水解本质的考查——结合化学用语解释氯化铁对水电离的影响——不少学生回答: 氯化铁抑制水的电离,原因是水解生成了盐酸,FeCl3+3H2OFe(OH)3+3HCl,酸抑制水的电离。这才发现较多学生关于电离及水解的知识仅停留在对结论的机械储存,对水解本质还未真正理解。

这不禁引起笔者反思: 如果教学中没有设计需要学生表达的解释类问题,学情评估岂不偏差较大?是否平日教学时重结论而轻过程,导致学生思维流于表面,缺乏历练,所获知识孤立、固化而不能有效关联?如果在教学中重视创设解释类活动并进行有效评价,是否会促进学生化学学科理解水平?

2 相关概念

2.1 化学学科理解

《辞海》将“理解”定义为“应用已有知识揭露事物之间的联系从而认识新事物的过程”[1]。并将理解分为两类: 一类为“揭露事物间内在联系的理解”,如对事物因果关系的确定,另一类为“揭露事物间外部联系的理解”。原上海市中学化学课程标准(2004年版)将“理解”作为自然科学学习领域中学生需要达到的“认知水平”要求之一,界定为“把握学习内容的由来、意义和主要特征,是对知识的一般认识”[2]。《普通高中化学课程标准(2017年版)》则更具体地提出了“化学学科理解”的概念,将其界定为“对化学学科知识及其思维方式和方法的一种本原性、结构化的认识”[3]。明确了“理解”中所需认识的对象——化学学科知识、思维方式方法,以及能称得上“理解”层次的认识特点——本原性、结构化。刘英琦[4]进一步对理解的层次进行分类: 经验性理解、本质性理解、结构化理解、文化性理解,为知识向素养转化提供了理论指导和实践方法。

由于“理解”过程为个体的内隐心理活动,不可直接观测评价,故有学者对“化学学科理解”的外在表现予以说明。如“能运用不同的化学方法表征化学学科知识,在学习过程中认同化学学科的育人功能和社会价值,形成化学学科的本质认知和具有化学学科特征的科学思维,运用化学知识去认识自然世界,从化学视角去探究、分析和解决与化学相关的问题或社会议题”[5]。

化学学科理解的形成、发展或评价一般需要相关的课堂活动作为载体。通过实践,笔者认为在化学课堂中创设“解释类活动”,让学生深度参与该类活动,是促进其化学学科理解的有效方式。

2.2 化学学科解释

王后雄[6]等认为,科学哲学家对“科学解释”的本体讨论是从逻辑结构和语用学角度进行的,深入且复杂,而作为教育实践者则可采取较宽松的哲学立场上对“科学解释”的定义: 是指在课堂场域之中教学主体的科学解释行为与能力等。其基本内涵是解释者通过理论或方法来阐述自然现象背后的原因或发生过程。

由于化学教育属于科学教育的一部分,因此本文将“化学学科解释”作为“科学解释”的一个学科分支,其内涵为解释者基于自身化学学科理解水平,采用化学学科特有的知识、理论、认知方式,通过外显的行为对现象发生的原因或者过程用恰当的表征方式予以阐述。此处“现象”包括两类: 一类是常见的自然现象或生活现象,一类是需要人为创设或挖掘的“非表层”现象,如实验现象或数据规律等。

需要注意的是,与一般的化学问题、概念等解释不同,本文所指化学学科解释与化学学科理解有一定的对应关系。笔者借鉴刘英琦对理解的层次分类,认为能起到促进化学学科理解的解释类活动至少需具备如下条件之一: 能够触动学生对之前已有经验产生质疑,从而转化、升华为经验性理解,如以“氯水为何呈浅黄绿色”开展解释活动,从而对“化学反应是单向的不可逆的”前概念形成冲击;能引导学生深入挖掘从而内化为本质性理解,如从微观层面解释影响物质体积的因素,步步深入探究,从而对“宏微观”形成有一定深度的认识;能带动学生将已有知识活化、关联而外化成结构性理解,如对硫化氢在生活、生产中的多个“异象”寻求解释,诸多单一的知识点就可形成有一定功能的结构;能与相关化学史、绿色化学、人本思想关联,从而触动学生心灵生成文化性理解。

3 教学中创设解释类活动的实践

3.1 创设解释类活动的两种方式

课程标准对化学学科理解内涵的界定,为教学中解释类活动的设计提供了参考。

3.1.1 追求本原性方式: 刨根究底,寻求本原

这种方式一般用于学习新的概念、原理和观念等,以探寻某表象的合理解释为活动主线。由表及里的逆向溯源过程,将涉及相关知识、观念、方法的系统化建构,使化学学科理解得到促进。

案例1 气体摩尔体积教学片断

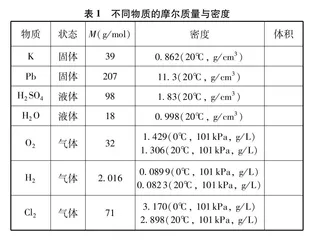

教师: 根据表1所示数据,计算每摩尔物质在给定条件下的体积,并分析数据规律。

学生1: 每摩尔气体体积远大于固体和液体。

学生2: 同温同压下,气体体积几乎相同;温度升高,气体体积增大。

学生3: 固体、液体的体积大小没有规律。(其余同学哄笑)

学生3: (辩解)我认为“没有规律”在这里也是一种规律。

教师: 说得很有哲理性呢!大家考虑得很细致,总结的规律体现了分类思想,那么如何解释以上的规律呢?可以从化学学科的特色思维——“微粒观”入手。讨论一下决定物质体积大小的微观因素有哪些?

(PPT课件给予微观模型和宏观事实提示,如图1所示。)

思考:

(1) 相同条件下,2g的砝码和200g的砝码体积谁大?

(2) 4个篮球相互紧靠为一堆与4个乒乓球相互紧靠为一堆,比较两堆占据空间体积大小。

(3) 香水一滴,香飘满屋。

学生4: 体积跟微粒个数和微粒本身大小有关。

教师: 能说明一下是正相关还是负相关吗?

学生4: 微粒个数越多,体积越大,是正相关;微粒本身越大,物质体积越大,也是正相关。

教师: 还有别的影响因素吗?第三个提示,香水的体积可大致认为从一滴逐渐扩张,过程中微粒有什么变化?

学生5: 我认为体积还和微粒的间距有关,间距越大,物质体积越扩张。

教师: 根据已有经验,你们认为微粒的间距可随外界条件而改变吗?探讨一下。

学生6: 我认为压强增大可使微粒间距变小,被压缩了嘛;还有温度升高可以使微粒间距变大,有“热胀冷缩”这个常识。

教师: 我可为学生6的说法提供一个实验支持。

演示: 用热手握住试管,片刻后,红墨水整体往右移动(如图2所示)。

教师: 把讨论中出现的决定物质体积的因素,用一个函数表达式体现,即为:

V=f(N, r, d) V: 物质的体积 N: 微粒个数 r: 微粒大小 d: 微粒间距

物质的量相同,则N相同;对不同气体而言,只要压强和温度相同,则d相同。

接下来我们试试能不能用这个表达式来解释之前总结出的数据规律。

教师:“1mol气体的体积远大于固体和液体”,如何解释?

学生7: 都是1mol,所以N相同,而气体中的微粒间距d远大于固体和液体中的微粒间距d,所以有此规律。

教师: 为何不考虑r?

学生7: 我认为气体微粒间的间距远比微粒本身大小大,所以微粒本身大小在这里好像不用考虑。

教师: 很好,因素虽多,须分主次。“1mol固体、液体的体积大小没有明显规律”,如何解释?

学生8: 因为固、液体的d几乎为零,且都是1mol,即N相同,所以对于1mol固体、液体而言,决定体积的因素就只有r,而不同物质的r大小不一,所以有此规律。

教师: 分析全面!“同温同压下,1mol气体体积几乎相同”,如何解释?

学生9: 都是气体,且同温同压,则d相同,都是1mol则N相同,然后气体分子的r……(发言同学语塞,片刻寂静后,全班讨论、质疑的声音此起彼伏)

学生9: (有些为难)不同种类的气体分子r大小不同!好像这样解释下去,会把我们之前的客观规律都给否定了。

教师: 规律是对客观事实的概括,一时解释不通,不要沮丧,也许是新发现的开始!回顾一下刚才的困境,为何对于气体而言,体积大小好像突然就和微粒本身大小不相关了呢?我们不妨又从微观粒子中回到宏观世界来找找灵感,比如你们熟悉的广播体操。(学生兴趣大涨)

设想两个班,分别为胖子班和瘦子班,人数一样,当以集合队形(大家挤在一起)排队时,哪个班所占据地盘大?

全体学生: 胖子班!

教师: 如果以体操队形(每人站在操场上画好的长宽等距点上)排队,哪个班占据地盘大?

全体学生: (若有所悟)应该是一样大!

教师: 刚才排队的例子,能对解决刚才的困难有启示吗?

学生9: 现在知道了,当d比r大很多时,r这个因素可以忽略不计。那么1mol气体的体积就只有和d有关。而同温同压下,气体的d相同,所以“同温同压下,1mol气体体积几乎相同”。

(其余同学鼓掌赞同)

……

教师: 请同学们将最初的体积计算数据精确到小数点后三位,再次观察,1mol不同气体在标况下的体积是完全相同吗?对此你如何解释?

(计算后窃窃私语,有些诧异)

学生10: 应该是实验误差引起的,一点误差没有是不可能的。

教师:“误差”是一种合理的解释,但是科学史上把数据差异归结为实验误差,而与真相失之交臂的情况亦不少。再为大家提示一个方向,可能找到另一种解释。“什么是理想气体,它和真实气体的区别在哪里?”大家课后查询资料研究,下次课我们再交流。

该设计避免了直接灌输定义、公式,力求促进学生对相关核心知识本质性的理解。创设“寻求物质体积的规律解释”这一情境,在教师溯本求原的指向下,多次利用了化学学科特色思维“宏微观”,结合来自于学科域、生活域、跨学科域及同伴域[7]的经验,在寻求解释方案中建立模型、实施解释中使用模型、遇到困境时修正模型、再用模、再修模……,有力促进了“宏观辨识与微观探析”“证据推理与模型认知”等素养的提升,达到了促进化学学科理解的目的。

3.1.2 促进内容结构化方式: 知识活化、关联及认知模型的建立

习得的知识如果孤立、静止,那离遗忘也就不远了。如果能将相关观念、知识、方法在真实生活、生产、学科情境中综合运用,则能使其活化、关联并建构,这是促进化学学科理解的一种有效方式。而解释类活动则是进行这类设计的优良载体。

某解释活动如果是“多样表象同类解释”类型,学生则可在多样化情境中归纳此类解释背后的认知方法,从而主动建构有效的认知模型。

该种方式尤适用于小结拓展或单元复习提升。

案例2 硫化氢性质复习

复习课(如表2所示)如果仅采取单维罗列、强化识记的方式,学生容易反感,更不会促进学科理解。从鲜活真实的情境中创设解释类活动,学生的学习内驱力、已有知识及经验的调用和重构程度则大大提升。为了寻求合理解释,学生找寻相关知识,活化、赋能、建构,表达。诸多学科知识点在解释活动中具有了学科和人本意义及逻辑,建构了有功能的结构,自然起到了促进化学学科理解的作用。