核心素养导向下科学探究题特点分析与教学启示

作者: 刘宝强 施志斌

摘要: 科学探究是高中化学学科核心素养的重要组成部分,同时也是学生化学学科思维形成的有效途径。以2021年某地高三质检题为例,对核心素养导向下的科学探究试题的素材背景、探究思路、素养考查及结果反馈等方面进行评析,并对高中化学探究实验的教学与复习提出若干建议。

关键词: 化学学科核心素养; 科学探究; 试题评析; 教学启示

文章编号: 10056629(2022)04009105

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

科学探究是进行科学解释和发现、创造和应用的科学实践活动,科学探究与创新意识是重要的化学学科核心素养。教师在教学实践中应引导学生参与科学探究的一般过程,重视实验探究能力的培养,逐步建立解决某一类型探究活动或化学实验的特定思路与基本方法,促进学生动手实践能力和高阶思维能力的发展[1]。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)明确指出: 化学学业水平考试命题必须坚持以化学学科核心素养为导向,准确把握“素养”“情境”“问题”和“知识”等试题要素在命题中的定位与相互关系,构建以化学学科核心素养为导向的命题框架[2]。科学探究题因其同时兼有基础性、开放性与探究性,较为符合新高考的命题要求,能体现学生素养的发展水平。

科学探究题以核心素养为测试宗旨,借助真实的实验情境载体,通过运用已有的化学知识和方法去解决不同复杂程度、不同结构水平的学术问题,从而检测学生核心素养的发展状况和学业质量标准的达成程度[3],从近三年全国卷和新课改省份自主命制的高考试题看,科学探究题是高考的热点题型,与新课标所提出的命题要求相吻合,始终受到一线教师的广泛关注。

在2021年高三毕业班质检中,多个地市不约而同地以探究“84消毒液与医用酒精混合反应”[4]为素材命制了科学探究题。笔者选取某地质检试题,从探究思路的分析、学科素养的考查、学业质量的要求、测试结果的反馈等层面进行分析讨论,以期给高三化学实验探究的复习带来启示。

1 试题背景

2020年初,一则“84消毒液与医用酒精混用导致氯气中毒”的网络新闻曾引发热议。最终,在化学工作者和爱好者们发布的实验视频、图片等记录中,“氯气中毒”的谣言得到澄清。但这场辩论仍遗留了若干“未解之谜”: 84消毒液与医用酒精反应的生成物有哪些;反应的机理与历程如何……等等。

真实而富有价值的试题情境是实现学生核心素养发展与考查的载体和路径。基于此,试题围绕“84消毒液与医用酒精混合反应”这一真实的情境素材开展一系列的科学探究,从不同的角度、不同的层次展开设问,在检测学生学业质量水平达成的基础上,对渗透学科核心素养的考查进行了有意义的尝试。

2 试题呈现

某兴趣小组对84消毒液的组成、性质与使用进行探究。所用试剂: 84消毒液(NaClO浓度为0.2~0.3mol·L-1)、医用酒精(乙醇体积分数为70%~75%)

Ⅰ 探究84消毒液的成分

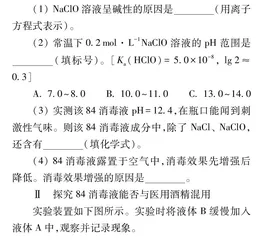

(1) NaClO溶液呈碱性的原因是 (用离子方程式表示)。

(2) 常温下0.2mol·L-1NaClO溶液的pH范围是 (填标号)。[Ka(HClO)=5.0×10-8, lg2≈0.3]

A. 7.0~8.0 B. 10.0~11.0 C. 13.0~14.0

(3) 实测该84消毒液pH=12.4,在瓶口能闻到刺激性气味。则该84消毒液成分中,除了NaCl、 NaClO,还含有 (填化学式)。

(4) 84消毒液露置于空气中,消毒效果先增强后降低。消毒效果增强的原因是 。

Ⅱ 探究84消毒液能否与医用酒精混用

实验装置如下图所示。实验时将液体B缓慢加入液体A中,观察并记录现象。

(5) 导管a的作用是 。

(6) ① 实验ⅰ的目的是 。

② 判断实验ⅱ中生成了Cl2的依据是 。

(7) 需补充以下实验ⅲ,才能说明反应中是否有NaOH生成。填写下表空白完成实验设计。

结论: 医用酒精可与84消毒液发生反应并有少量Cl2和NaOH生成,二者不可混用。

3 试题评析

3.1 探究思路的分析

试题以化学学科核心素养为导向,围绕84消毒液与医用酒精混合后能否产生Cl2问题展开相关实验探究。先探究84消毒液的主要成分,再探究84消毒液与医用酒精混合溶液的成分,从成分及含量的变化推断生成物。探究思路清晰、层次分明。通过设置结构合理的有价值的真实问题,要求学生展开科学探究,促进学生理性思考、逻辑推理和分析能力的提升,在此过程中考查学生的学科核心素养及其水平。命题角度以理论分析与实验设计为主,考查学生对科学探究过程的理解水平和素养表现。

3.2 学科素养的考查

参考新课标中以化学学科核心素养为导向的命题框架[5],笔者对科学探究题考查知识、学科素养、学业质量描述及相应的水平划分进行了全面细致的分析,结果见表1。

试题围绕“84消毒液与医用酒精混用”实验展开探究,凸显对“证据推理与模型认知”“宏观辨识与微观探析”“科学探究与创新意识”等核心素养的考查,重视系统思维能力的培育。从试题考查内容看,以“溶液中微粒的行为”为主题,通过呈现实验装置、真实数据、表格等多种形式来展开;从学科知识角度看,试题注重对实验基本仪器、基本操作、实验现象分析、原因解释以及简单计算等基础知识的考查。从学科观念角度看,试题要求学生熟练运用微粒观、元素观、“宏微符”三重表征、变量控制思想等化学核心观念,从不同角度与水平考查“证据推理”“宏微结合”以及“科学探究”,尤其是对“科学探究”素养的考查,着重体现在现象分析、原因解释、实验设计等方面。

3.3 测评结果的反馈

该试题的实测考生6098人,各小题的实测数据见表2。试题满分为14分,平均7.22分,难度系数0.52。分析表中实测数据,难度系数小于0.5的设问有12(3)、 12(4)和12(6),其中12(4)问是对实验事实的原因解释,12(6)问是实验目的分析以及实验证据的获取,均为科学探究类设问。其中12(4)问得分仅0.36分,可见学生对科学探究过程的理解水平和素养表现还有待提高。12(3)问要求考生通过现象并结合数据推断出84消毒液的具体成分,对考生的思维品质有一定要求。实测难度系数0.05,充分暴露出考生的证据推理意识淡薄、宏微结合观念缺乏以及科学探究精神不足等现实困难。

试题数据不仅能够反馈出学生的作答情况,还能充分体现出学科的教学价值。该试题选取源于疫情防控背景下生活中的真实素材,合理地规划了试题的设问方式,丰富了科学探究能力的考查层次,突出了对“证据意识”“宏微结合”“科学探究”等核心素养的考查。

3.3.1 “证据推理”意识的考查

“证据推理”可以解释为“以证据为依据的推理”,通常是指从情境中识别问题、通过推演形成主张,并借助收集的证据进行论证,最终获得结论以及解决问题。证据推理是化学学科发展的不可或缺的元素,也是化学学习中十分重要的认知与能力[6]。试题第(3)问得分仅为0.05分,难度系数最小。通过调研访谈发现很多学生只写了Cl2,还有些学生填了“H2O”,理由是84消毒液的制备时用Cl2与NaOH反应,其产物为NaClO、 NaCl和H2O,很自然地填入这一看似正确的答案。为什么答出“NaOH”的考生如此之少呢?考生注意到“实测消毒液的pH=12.4”这一关键信息了吗?有没有仔细分析呢?试题在第(2)问设计了估算0.2mol·L-1 NaClO溶液的pH范围,第(3)问再给出消毒液的实测值,试题结构合理,逻辑清晰,设问巧妙。要求考生通过计算0.2mol·L-1NaClO溶液pH为10.3(或估算出pH范围为10~11),对照84消毒液实测值pH=12.4,通过溶液的碱性更强的这一实证,从而推断出其中必定含有NaOH。正是在发现问题、产生疑问、寻求证据、理性分析,最终做出推断的过程中实现对学生证据推理的考查,凸显证据推理意识、敢于质疑的创新意识的培养尤为重要。

3.3.2 “宏微结合”观念的考查

试题第(3)问对84消毒液中成分的探析,更新了学生头脑中“84消毒液中不可能存在Cl2”的错误认知。该小题通过创设打开盛有84消毒液的试剂瓶时闻到刺鼻气味的情境,要求考生结合现象迅速、准确地做出84消毒液中含有Cl2的判断,强调宏微结合。试题第(1)问考查NaClO溶液呈碱性的原因,用离子方程式进行解释,要求考生运用“宏微符”三重表征的化学学科观念,考查必备基础知识。试题通过“84消毒液成分的探究”“84消毒液与医用酒精混合”两个情境,从不同视角、不同水平展开设问,要求考生运用水解知识、平衡原理分析、控制变量、pH简单计算(估算)等必备知识去解决具体问题,强调宏观辨识与微观探析素养的考查。

3.3.3 “科学探究”思维的考查

科学探究是包含“①提出问题和假设;②设计方案;③实施实验;④获取证据;⑤分析解释和模型建构;⑥形成结论;⑦交流评价”等七个核心要素的科学实践活动[7]。试题设问上采取了对照试验方案的设计,突出“科学探究”精神考查。试题第(7)问通过创设学生发现方案不严谨需如何改进的问题情境,要求补充完成实验设计方案,考查了实验原理的分析、实验方案的设计以及变量控制的思想等核心知识。从测试结果的反馈来看,该问得分1.18分,难度系数为0.59,并未起到明显的甄别区分效果,这与题目设问的呈现方式有很大关系。如果将试题由方案补充改为方案设计,要求学生自行完成设计,渗透控制变量思想,突出科学思维的过程,依托实验相关数据,将试题设计成开放性问题,难度与区分度必然增大,将会对学生的思维逻辑、高阶思维提出更高的要求。

4 教学启示

4.1 研究课标教材,合理规划高水平探究活动

新课标指出: 化学实验是科学探究的一种重要途径,是培育学生核心素养的重要载体,教学时应充分发挥典型实验探究活动的作用,科学合理地对实验探究教学进行整体规划与实施[8]。然而实际教学中,口头讲实验、口诀记实验、纸上演实验的现象仍十分普遍,学生的体验感和获得感非常低。教师应合理规划探究活动,给学生创设真实的探究过程,让学生经历真实问题解决的活动,引导学生独立思考、相互交流讨论,督促学生完成证据收集、科学分析、合理论证、归纳总结等任务。教师在教学中应研究课程标准,结合学生的水平与教学实际,尝试发掘课标中情境素材建议中的各类生产生活实际情境,设计有趣味、有挑战性的任务来吸引并促使学生参与到任务解决的过程中来,从而发展学生的科学探究能力,培养学生的创新意识。

4.2 紧扣生产生活,科学设计实验探究方案

具体、真实的问题情境为学生化学学科核心素养的形成和发展提供了重要平台,为学生学科核心素养真实的表现创造了合适的时机[9]。工业生产流程、技术创新、日常生活中蕴含了丰富的化学知识,是学生获取感性材料的源泉,同时也是试题情境素材的重要来源。学生在课堂上所学的知识并不能真正用于解决社会生活或工作中遇到的相关问题,这就需要教师在日常教学中联系工业生产、生活实际问题,在真实的情境下让学生参与活动,提升学习的有效性,强化知识的迁移性,使知识的学习融入到真实情境中,学科核心素养才能真正得到发展。如“探究84消毒液与医用酒精反应”实验操作简单易行,教师指导学生动手实验,引导学生提出问题、设计方案、进行实验并获取证据、进而合理论证,最终得出结论。通过围绕84消毒液的成分、混合后试纸变色的探究、溶液pH变化的测定等探究活动的展开,引导学生思考、交流、讨论、形成结论。

4.3 创新教学方式,关注创新意识与能力发展

真实情境下的教学,对于教师是一项挑战。教师需要关注学生、关注课堂、关注教材。课堂需要转型,教师的教学理念需要转变,教学目标、教学方式也应随之转换,应该从传统的关注“怎么教”向新课程的关注“教什么”,从“知识为本”转向“素养为本”,从教师“乐教”到学生“会学”。学生的发展里离不开课堂,教师应摒弃传统的知识讲授型教学方式,逐步转变为教学活动的引领者和陪伴者。在问题解决的过程中,不是告知学生接下来该做什么,而是启迪学生接下去为什么该这么做,逐步引导学生弄清知识“是什么”,更重要的是让学生去思考“为什么”。教师在开展探究活动时,通过与学生沟通、鼓励学生积极参与,营造一种宽松、自然的氛围,激发学生对科学探究的兴趣,从而促进学科关键能力的发展。

参考文献:

[1][2][5][7][8]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 28~30.

[3]唐劲军, 梁舒敏. 基于“科学探究与创新意识”素养视角的高考化学试题分析[J]. 化学教学, 2020, (11): 85~90.

[4]翁雪香, 吴朝辉, 徐彦博等. 84消毒液与医用酒精的反应原理探究[J]. 化学教学, 2021, (3): 74~79.

[6]杨玉琴, 倪娟. 证据推理与模型认知: 内涵解析及实践策略[J]. 化学教育(中英文), 2019, (23): 23~29.

[9]钟辉生, 谢名军, 姜建文. 核心素养视角下的高考试题分析——评2017年全国高考I卷理综化学试题[J]. 化学教学, 2018, (5): 75~80.