聚焦“证据推理与模型认知”: 内涵探析及其培育案例

作者: 范梦怡 刘鹂

摘要: “证据推理与模型认知”是高中化学学科核心素养的重要内容,指向学科基础性的思维方法,实践中对其内涵及培育过程的认识依然存在模糊性。从微观层面界说“证据推理与模型认知”素养的概念内涵,以“葡萄糖”的教学为例,通过科学探究、证据推理引导学生自主得出葡萄糖的结构、性质及用途,建立葡萄糖分子结构的探究模型,从而发展“证据推理与模型认知”等核心素养。

关键词: 证据推理; 模型认知; 葡萄糖; 核心素养

文章编号: 1005-6629(2022)05-0033-07

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版)》(简称课程标准)提出了五个维度的化学学科核心素养。其中,“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”指涉化学学科观念;“证据推理与模型认知”意涵化学学科思维方法;“科学探究与创新意识”指向化学学科实践;“科学态度与社会责任”聚焦化学学科价值。化学学科核心素养既是对化学学科特征、本体价值和育人价值做出的界说,也是对中国学生发展核心素养的学科回应。自课程标准颁布以来,在中学化学教学中,无论学科专家还是一线教师都纷纷关注核心素养话语体系。然而,与热点共追和众声喧哗相伴的是部分教师的茫然失措,尤其是“证据推理与模型认知”素养首次以这种表述出现在课程标准中,一线教师感到新颖与陌生的同时对其理解难免存有误差。同时,对这一素养意识的忽略、认识的不足、培育的缺位,也导致学生“证据推理与模型认知”关键能力的发展处于五维核心素养的劣势。

“葡萄糖”是人教版(2019版)高中化学选择性必修3《有机化学基础》第四章第一节“糖类”的基本内容,是在化学必修第二册“基本营养物质”基础上的进阶学习。葡萄糖与日常生活、医疗卫生、工业生产密切相关,是培育学生“证据推理与模型认知”核心素养的理想载体。但在以往教学中,“糖类”内容深受“偏文科”价值取向的影响,常常被淡化处理。葡萄糖的结构、性质、用途仅被当作事实性知识来学习,研究有机物的一般方法也被用作程序性知识来处理,致使学生的学习以理解、记忆为主而缺乏探究与创新,“葡萄糖”的教学没有发挥其应有作用。因此,有必要在厘定“证据推理与模型认知”素养内涵的基础上,明确“葡萄糖”的地位和功能,通过“葡萄糖”的教学实践培育学生“证据推理与模型认知”核心素养。

2 “证据推理与模型认知”素养内涵

2.1 证据推理的内涵解析

“证据推理”在课程标准中体现为“具有证据意识,能基于证据对物质组成、结构及其变化提出可能的假设;通过分析推理加以证实或证伪;建立观点、结论和证据之间的关系”[1]。对它的理解可从“推理”与“证据”说开去。逻辑学中的“推理”意指根据一个或一些命题得出另一个新命题的思维形式,通常有归纳、演绎、类比等方法[2];自然科学中的“证据”解读为“可证之据”,是在科学探究活动中,用以验证猜想假设是否合目的合规律的事实性材料、原理性知识、学科性观念,譬如化学中的科学史料、规律原理、实验现象、符号表征等。就化学学科而言,其科学推理过程不仅要遵循逻辑规则,更要依据证据思想。化学学科讲究基于学科特征的证据推理,强调在化学这一特定的学习领域中,通过提出问题,获取证据,运用化学知识、观念和方法来组织学科推理活动。常见的实验验证、物质推断、离子共存等问题就属于典型的证据推理。

2.2 模型认知的概念释义

模型认知是科学研究广泛采用的方法。在自然科学中,客观存在的对象有时并不能在现有基础上直接研究,需要根据观察实验所得到的事实结果和科学原理,运用想象、抽象、概括等方法,设想研究对象的大致框架,进行解释、预测并加以检验,从而得到能够集中反映有关研究对象的概念、规律、本质的知识体系,称为模型[3]。化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的基础学科[4],微观层面的原子、分子具有抽象性和不可观测性[5]。研究对象的特殊性,决定了其要通过建构模型来反映认知。课程标准对“模型认知”的要求是“通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律”[6]。

原子结构的“实心球”模型、“葡萄干”模型,有机物分子结构之比例模型、球棍模型等都属于模型。然而,若将模型仅视为以上的类比模型、实物模型是对模型概念的窄化,抽象模型实则具有更为广阔的内涵,通常包括化学理论的形成与化学思想的完善等。例如反映化学模型方法特点的化学分子经典结构式模型,是在分子假说的基础上,抽象出原子价和化学键的概念、证伪“日拉尔类型式”等其他模型,最终得以确认诞生。再如,化学学习中的反应类型、基本概念,化学研究中的思维框架、概念图示等都是模型的直观表现。

2.3 证据推理与模型认知的意义关联

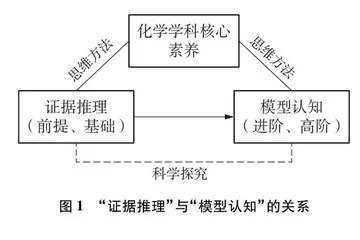

“证据推理”与“模型认知”是重要的科学素养,化学课程标准将二者融为一体论述,对其理解显然要超越简单的加和关系(见图1)。其一,“证据推理与模型认知”是化学学科核心素养的思维方法,需强调突出与其他学科的区别。如数学学科分别讲到推理(逻辑推理)、模型(数学建模),而化学学科是基于系统论视角将“证据推理与模型认知”看作一个整体性概念。其二,“证据推理与模型认知”统一于化学的科学探究过程。证据推理所形成的某些化学结论可看作“模型”,证据推理是模型认知的前提和基础[7],模型认知离不开证据推理[8],是证据推理的进阶和高阶表达形式。概言之,证据推理是模型认知的必要不充分条件,实践中应通过具体的教学内容,运用证据推理建构、形成认知模型,并以模型认知将证据推理的思维过程外显。

3 基于“证据推理与模型认知”的“葡萄糖”教学实践

3.1 “葡萄糖”教学内容分析

重要有机物的学习常常贯穿了科学探究过程,需要严密的证据推理做支撑。研究有机物的规律性极强,遵循一般的步骤和方法,是典型的“模型认知”。“葡萄糖”的教学重点是认识葡萄糖的分子结构、性质和用途,对其进行科学探究的过程,蕴含着丰富的“证据推理与模型认知”思想。

3.2 “葡萄糖”教学目标分析

(1)学会收集各种证据,对葡萄糖的结构及其性质提出可能的假设;(2)基于实验或逻辑分析等证据进行推理,证实或证伪葡萄糖的结构假说;(3)通过建构模型,确定葡萄糖的分子结构,预测葡萄糖的性质和用途;(4)运用模型来描述、解释葡萄糖的学习,建立解决复杂化学问题的思维框架;(5)参与葡萄糖与营养健康等社会性议题的讨论,作出有证据的分析、推断与评价。

3.3 “葡萄糖”教学过程实录

郑长龙教授提出了基于化学课堂教学板块和化学学习任务的教学设计[9],为“素养为本”的课堂教学提供了基本思路与实践方向。依据“教学板块-学习任务-学习活动”的层级结构,“葡萄糖”的教学设计如图2所示。

3.3.1 科学史话,整体认知

学习任务1: 构建葡萄糖的基本认知

[引入新课]今天你吃糖了吗?说到糖,大家现在脑海中浮现的是什么?化学中的糖与生活中的糖有什么区别呢?让我们学习自然界分布最广且最为重要的一种单糖——葡萄糖。

[微课制作]课前学习小组制作了微课“大家来说葡萄糖”,视频中选取学生、教师、路人甲等角色阐述葡萄糖的物理性质、用途等。

[活动1]微课学习——“大家来说葡萄糖”(可扫二维码观看)。

[活动2]了解葡萄糖的化学史。

[教师介绍]1747年,德国化学家马格拉夫(Marggraf)从葡萄汁中提取了葡萄糖。德国科学家埃米尔·费歇尔(Fischer)历时多年,确定了葡萄糖的分子结构,于1902年获得诺贝尔化学奖。当前,国际对葡萄糖的研究热点聚焦于葡萄糖在健康与疾病中的调节和代谢作用。近年来我国科学家颜宁解析出葡萄糖转运蛋白的三维结构,为针对人类疾病开发药物提供了直接依据,在世界上处于领先水平,被誉为“一项伟大的成就”。

设计意图: 通过微课和化学史的学习,共话葡萄糖,体现葡萄糖的学科价值、社会价值以及育人功能。

3.3.2 结构假设,实验探究

学习任务2: 建构有机物分子结构探究模型

[教师引导]如果你是科学家,如何对未知的葡萄糖分子结构进行探究?应该遵循怎样的研究思路?

[学生思考]回忆研究有机物的一般步骤,明确“最简式→分子式→结构式”的基本思路和常见研究方法,分析讨论,建构探究有机物分子结构的一般模型即方法,如图3所示。

学习任务3: 探究葡萄糖的分子结构

[教师引导]根据以上模型,让我们按照科学家的思维和方法来探究葡萄糖的分子结构。

[活动1]推理葡萄糖的分子式。

资料卡片: 1.80g葡萄糖完全燃烧,得到2.64g CO2和1.08g H2O;葡萄糖的质谱图。

[证据推理]计算可得葡萄糖的最简式CH2O,根据质谱图得到葡萄糖相对分子质量为180,确定分子式为C6H12O6。

[活动2]结合不饱和度,推测葡萄糖分子中可能含有哪些结构或官能团?

[学生猜想]计算葡萄糖含有1个不饱和度,与不饱

和度相关的结构可能为碳碳双键、—COOH、 —CHO、 —COOR、羰基、环状……

[小组讨论]设计实验方案,检验上述假设的某种官能团或结构。(提供的试剂有: 葡萄糖溶液,2% AgNO3溶液,2%稀氨水,溴水,溴的四氯化碳溶液,石蕊试液,热水,10% NaOH溶液,5% CuSO4溶液等)

[方案假设]小组讨论,初步设计以下五种实验方案(见表1)。

[方案评价]评价方案一和方案二用于检验碳碳双键的可行性。

[证据推理]碳碳双键能使溴水褪色,葡萄糖分子中“可能”存在的醛基也能使溴水褪色,考虑到醛基不能使溴的四氯化碳溶液褪色,因此检验碳碳双键选用方案二为佳,可以规避方案一带来的醛基干扰问题。

[活动3]小组合作完成方案二、三、四、五涉及的实验探究,部分试剂用量已给出。

实验一: 在试管中加入1mL溴的四氯化碳溶液,再滴加1mL葡萄糖溶液,振荡,观察现象。

实验二: 在试管中加入1mL葡萄糖溶液,滴加几滴紫色石蕊试液,观察现象。

实验三: 在洁净的试管中加入1mL 2% AgNO3溶液,边振荡试管,边逐滴加入2%稀氨水,至沉淀恰好消失。滴加1mL葡萄糖溶液振荡后,水浴加热,观察现象。

实验四: 在试管中加入2mL 10% NaOH溶液,滴加5% CuSO4溶液5滴,再加入2mL葡萄糖溶液,水浴加热,观察现象。

[证据推理]实验一溴的四氯化碳溶液未褪色,证明葡萄糖中无碳碳双键;实验二紫色石蕊试液未变红,证明葡萄糖中无羧基;实验三有光亮的银镜生成;实验四新制的氢氧化铜变得澄清,且呈现另一种特殊的蓝色,水浴加热后有砖红色沉淀生成,证明葡萄糖中有醛基。

[结论1]葡萄糖有醛基。

[教师补充]实验四出现的特殊的蓝色称为绛蓝色。

[学生质疑]有学生对绛蓝色溶液感到困惑,提出乙醛与新制氢氧化铜的反应过程中并无此现象。

[证据推理]醛基与新制氢氧化铜作用未出现绛蓝色溶液,说明葡萄糖分子中应有其他结构的基团与新制氢氧化铜作用呈现绛蓝色。

[大胆猜想]结合葡萄糖中有6个氧原子,学生立即猜想到可能有羟基。

[活动4]趣味对比实验: 在试管中加入2mL 10%NaOH溶液,滴加5%CuSO4溶液5滴,将溶液分成两份,一份中加入1mL乙醇溶液,另一份中加入1mL开塞露(家用药品,成分为丙三醇)。