认知负荷理论视角下的教材编写特点研究

作者: 陈芊伶 万莉 江强

摘要: 根据认知负荷理论建构分析模型,以鲁科版教材中氧化还原反应部分内容为研究对象,分析教材编写对学生认知负荷的影响,为教师正确分析教材提供启示,并提出教材使用的“两降一增”策略。

关键词: 认知负荷理论; 教材分析; 氧化还原反应

文章编号: 10056629(2022)07001307

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 认知负荷理论

1.1 认知

Neisser将认知定义为感觉输入的变换、减少、解释、贮存、恢复和使用等所有过程[1]。这是一个极其复杂的心理过程,包括知觉、注意、记忆、推理、决策等多种心理活动,各种心理活动相互依赖和影响,不同认知成分或过程在知识的获得与应用中各有分工,共同作用构成一个完整的认知过程。

1.2 认知负荷

Sweller[2]认为认知负荷是处理被给信息所需要的心智能量的水平;赖日生[3]等人认为认知负荷是在某种场合下施加到工作记忆中的智力活动总数量;曹宝龙[4]等人认为认知负荷指在一个事例中智力活动强加给工作记忆的总数;杨心德[5]等人认为认知负荷是为完成某项任务而在工作记忆上所进行的心智活动所需的全部心智能量。可见,不同学者对认知负荷的定义都包含“为完成某项工作或活动”和“所需的心智能量”。

1.3 认知负荷理论

最早对认知负荷理论进行研究的是美国心理学家Miller[6],澳大利亚认知心理学家Sweller以Miller的早期研究为基础,结合美国心理学家Atkinson和Shiffrin的记忆贮存过程划分标准记忆储存划分为三部分: 感觉记忆、工作记忆和长时记忆。,于1988年首次提出认知负荷理论。

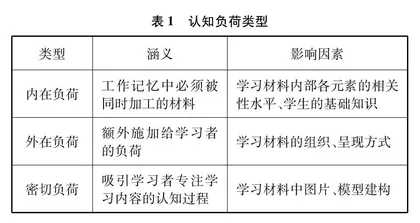

Sweller认为人的认知结构由有限的工作记忆和广泛的长时记忆等多个记忆库组成,而认知负荷就是工作记忆负荷,是由学习者完成认知任务所需的工作记忆资源决定的[7],认知负荷分为内在负荷、外在负荷和密切负荷,总的认知负荷等于三种负荷相加[8],其内涵和影响因素如表1所示。

内在负荷与学习材料内部各元素的相关性水平和学生的学习经验相关,元素交互性“交互”的显著功效在于能增强主体与主体、主体与客体之间的相互协作、相互认知,而交互性是对交互动态性活动的属性描述。高低与产生的内在认知负荷高低呈正相关;密切负荷在总的认知负荷中起“正向”影响,适当增加学习者的密切负荷可降低总的认知负荷。

认知负荷的影响因素是研究的重点,Yeung[9]认为认知负荷受分裂注意效应和情态效应影响;Kalguya[10]认为认知负荷的影响因素还包括专业水平反转效应。在总认知负荷中,外在负荷的影响非常大,Sweller通过分析认知负荷影响因素提出了降低学习者的外在负荷策略[11]: 注意力分散效应;样例效应;形式效应;指导隐退效应;想象效应;目标自由效应;完成问题效应;元素交互效应;变式效应;冗余效应[12]。从学生学习角度出发,前5个效应更适用于解读教材的组织和呈现方式,具体内涵如表2所示。

Sweller等人20多年的研究使认知负荷理论不断完善,受到业界绝大专家学者的认同,具有一定权威性。因此,本研究框架以Sweller所提出的理论作为界定标准。

2 基于认知负荷理论的教材分析框架

基于认知负荷理论,以鲁科版教材中氧化还原反应为研究对象,选取了氧化还原反应概念、特征、本质以及氧化剂和还原剂等内容进行分析。

2.1 氧化还原反应教材研究现状

自认知负荷理论提出,就广泛用于教学指导,早在2005年,赖日生[13]、常欣[14]等人就提出认知负荷理论对于教学设计的指导价值。多数研究者将认知负荷理论用在指导教学设计以降低学习者的外在负荷,应用在教材分析中的研究明显缺失。

关于氧化还原反应教材分析,胡久华[15]以氧化还原反应为例,从课程标准中的内容标准到不同教材对氧化还原反应知识的呈现逐一分析,总结出实施高中新课程教学设计工作的基本思路;周娜[16]等比较中美高中教材中的氧化还原反应的内容设置,得出美国教材更注重揭示概念的内涵、应用的多方面和化学实验,并对中国教材编写和教师教学产生启发;何春兰[17]等论述氧化还原反应的知识发展顺序、教材编排顺序、学生学习顺序;王瑞政[18]等对比分析4个版本教材中氧化还原反应的编写特点。现有研究缺乏从降低学习难度的视角解读教材,从认知负荷理论的视角出发对氧化还原反应内容开展研究,有助于降低学生学习难度,提高教学效果。

2.2 基于认知负荷理论的教材分析框架

从认知负荷理论视角出发解读教材,涵盖内在负荷、外在负荷和密切负荷: 内在负荷涉及学习材料内部的高低交互性;外在负荷主要是学习材料的组织呈现方式,具体包含注意力分散效应、样例效应、形式效应、指导隐退效应和想象效应,这些效应在教材中的体现有利于降低认知负荷;密切负荷有助于提升学习效率,从而减轻学生的认知负荷,主要包括教材吸引度和模型建构。从以上视角出发,构建的分析框架如图1所示。

根据图1所建构的分析框架,可以由内在负荷到外在负荷再到密切负荷解读教材,从三个不同的视角逐一分析,理解教材编写会对学生认知负荷产生影响,从而建构基于学生中心的课堂教学活动。

3 鲁科版氧化还原反应内容呈现简述

3.1 内容结构

氧化还原反应内容位于鲁科版必修第一册第2章第3节,共有三大标题: 认识氧化还原反应、氧化剂与还原剂和氧化还原反应的应用。如图2所示,教材的知识结构按照学习进阶顺序依次展开,从活动线、知识线和素养线三个角度,依据低阶、中阶、高阶逐渐推进。

3.2 呈现方式

教材中的知识主要有四种呈现方式:

(1) 文本: 描述概念,比如氧化还原反应等概念;解释说明,比如反应实质等结论。

(2) 活动栏目: 呈现了丰富的活动栏目,比如“联想质疑”利用物质价态变化等问题衔接新旧知识点,引发思考;“方法引导”呈现学习方式,帮助学生对知识进行结构化处理;“化学与技术”将氧化还原与科学技术相结合,体现社会价值等。

(3) 图片: 实验类图片与文字相结合,由现象概括物质发生的变化,进而分析元素价态变化;生活类图片彰显社会价值。

(4) 模型: 建构多种模型,例如从价态角度建构氧化还原反应特征分析及判断的双线桥模型,提升学生解决实际问题的能力。

4 基于认知负荷理论的教材编写特点分析

4.1 教材编写对内在认知负荷的影响

内在认知负荷与教材各元素相关性水平有关,将不能独立存在、关联性高的知识点划分为高交互性,以此为判断依据分析《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)对氧化还原反应内容[19]的要求可知,从定义到特征再到本质,以及常见的氧化剂和还原剂,知识具有高元素交互性。高交互性知识可通过设计先备知识来降低内在负荷,鲁科版在“联想质疑”栏目呈现了“铜及其化合物的化学变化”,如图3所示。

在初中阶段我们学习过一些关于铜及其化化物的化学变化: 铜在加热条件下可以与氧气反应生成氧化铜;氢气可以把氧化铜还原为铜;金属铁能从CuSO4溶液中将铜置换出来;NaOH溶液与CuSO4溶液反应能生成氢氧化铜沉淀。

首先,以文字形式直接引出初中阶段学习的铜及其化合物的化学反应,涉及氧化还原反应,增加新旧知识关联度,有效降低内在负荷;其次,教材提供了氧化还原反应的正例(Cu与O2、 H2与CuO以及Fe与CuSO4反应)和反例(NaOH与CuSO4反应),从概念形成策略来看,有利于学生理解概念。

4.2 教材编写对外在认知负荷的影响

外在认知负荷受多个效应影响,主要分析注意力分散效应、样例效应、形式效应、指导隐退效应和想象效应。

4.2.1 注意力分散效应呈现情况

注意力分散效应指氧化还原反应的知识体系内容整合,将不同知识点以整合形式出现的归纳为注意力分散效应在教材呈现上的体现。鲁科版通过知识体系整合帮助学生聚焦核心知识,进而降低外在负荷,具体内容详见图4、图5。

如图4和图5所示,教材注重对知识的整合,图4将元素化合价变化、得失电子和发生的反应相结合,从宏观微观宏观,深化学生对氧化还原反应的认知;图5列举了2个方程式并利用图4方法进行解读,采用两种不同模型建构方式,将化学事实与理论模型相匹配,运用理论模型解释物质的性质和变化,利于学生掌握知识框架。

4.2.2 样例效应呈现情况

样例效应指用解决的样例代替问题,在教材中凡是学过或是已给的方程式都属于样例效应的体现,将从数量、内容和分布分析样例效应体现的程度。在氧化还原反应中呈现学生已经解决的方程式,在此基础上进行模型建构可以降低学生的外在负荷,具体分析如图6所示。

在氧化还原反应特征中,教材罗列了“Cu与O2、 H2与CuO、 Fe与CuSO4和CuSO4与NaOH反应”4个样例;在反应实质中,列举了“Na与Cl2和Fe与CuSO4反应”2个样例;在氧化剂与还原剂中,利用了“Cu与O2、 H2与CuO和CO与Fe2O3反应”3个样例,并具体分析“H2与CuO反应”。教材通过样例呈现氧化还原反应,体现出以下特征:

(1) 样例数量: 共12个样例,除去重复的实际样例数为6,样例重复率高;

(2) 样例内容: 教材选取的样例较为简单,能满足学生对认识氧化还原反应、理解反应实质和判断氧化剂与还原剂等基础的考查,但是不利于由低阶到高阶的过渡,比如根据实验现象能否写出复杂方程式或结合方程能否进行相关计算。

(3) 样例分布: 存在不均现象。反应特征内容简单,学生只需通过是否有价态变化就可以判断反应是否为氧化还原反应,但教材这部分包括的样例数最多;反应实质需要转变为微观角度进行分析,学生理解难度加大,但样例数目偏少;氧化剂和还原剂的判断需更加具体,且应用广泛,教材中的样例数也偏少。

4.2.3 指导隐退效应呈现情况

随着学生对氧化还原反应特征、实质等的掌握,知识应用能力逐渐增强,教材设计课堂教学评价应该逐渐加大知识迁移的力度。指导隐退效应在教材中呈现清晰,且具有一定梯度,理论知识指导逐渐隐退,学生解决问题的能力不断提高,有效降低外在负荷。

以化合价判断为例,教材指导隐退效应的体现如图7所示。

从给出具体方程和判断到给出方程式自行找出价态变化元素,最后让学生独立完成方程式和判断价态变化,教材的指导逐渐隐退,学生迁移运用能力增强。

4.2.4 形式效应呈现情况

知识点的呈现方式多样,文字、图片、思维模型、栏目和实验等是形式效应在教材中的体现。教材采用思维模型和文字描述等多形式呈现氧化还原反应特征、实质以及氧化剂和还原剂等内容,能够降低学生外在负荷,详见表3。

用思维模型和文字描述呈现反应特征,借助这两种方式描述概念,直观具体;而反应实质和氧化剂与还原剂的呈现还包含“方法导引”和“交流研讨”活动栏目,使文字描述多样化,实验探究和实验图增加学生参与度,更能降低学生学习难度。

4.2.5 想象效应呈现情况

想象效应可以采取文字、图片和实验等不同方法激发学生想象力,但教材呈现越具体,对想象力的激发程度越深,因此实验的效果强于图片更强于文字。想象力能促进理解氧化还原反应实质等高交互性知识,因此教材涉及与电子转移有关的实验来激发学生想象力,有利于学生的理解,降低外在负荷,具体如图8所示。