启普发生器装置的新改进

作者: 赵雯 马力

摘要: 从实验教学工作调研中所遇到的实际问题出发,利用塑封袋、吸嘴袋、三通阀、滤网等廉价易得的材料,对启普发生器装置进行重新设计与改进。改进后的装置制作简单、操作方便,可应用于多种中学化学常见气体的制取实验,有效解决了以往启普发生器不适用于小颗粒、粉末状固体与液体反应的问题,且可被拓展设计为兼具启普发生器和多功能瓶作用的装置,完成气体的制备、干燥或除杂等系列实验。

关键词: 启普发生器; 实验装置改进; 实验探究

文章编号: 10056629(2022)07005304

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

为进一步了解当前实验教学工作状况,在上海市教委的支持下,市教委教育技术装备中心联合市教委教研室等相关部门开展了实验教学工作调研。在调研工作实地走访中,对照《上海市普通中小学校教育装备配备指南》化学学科教学仪器配备目录中“基础配备”的实验仪器要求,现场抽样查看了化学实验室的仪器配置情况,发现目录中涉及到的启普发生器(250mL和125mL各需配置至少2个)和简易启普发生器(125mL需配置至少30个)的配置情况均不理想。通过访谈了解到,造成上述问题的主要原因在于启普发生器装置相对复杂,学生实验过程中常有失手打碎玻璃仪器的情况;部分学校采购人员缺乏经验未提前备有相关易碎玻璃仪器的余量;部分学校仪器的添置和更新制度不完善且内部申请采购流程较繁琐。当然,易碎的玻璃仪器也给学生的实验操作安全带来一些隐患,部分打碎过玻璃仪器的学生甚至表示该经历使其对化学实验的兴趣有所降低。那么如何改进启普发生器,使得我们能够放手让学生去探索、研究、实验,以释放学生的天性、激发学生学习化学的兴趣?如何降低启普发生器的制作难度和成本,让所有学生都能够有机会自己动手完成制作并进行相关实验探究?

查阅启普发生器改进的相关文献,发现不少教师对其进行了改进和创新的尝试,来规避启普发生器的一些局限性,取得了较好的演示效果[1,2]。但现有的改进装置还是存在一些问题,主要体现在实验装置仍比较复杂,实验操作比较繁琐;选用多孔隔板分隔固体,由于多孔隔板孔径固定,随着反应进行固体颗粒物易掉入装置底部难以取出,且不适用于比多孔隔板孔径小的固体颗粒物等;再者,现有改进装置采用的玻璃仪器组合居多,故存在易碎风险且成本相对较高,不便于学生分组或自己动手探究实验使用。基于以上分析,本文运用塑封袋、吸嘴袋、三通阀、PP(聚丙烯纤维)材质滤网等廉价易得的材料,对启普发生器进行重新设计和改进。改进后的实验装置兼具简易性和实用性,产生的气体较纯,且适用于小颗粒、粉末状固体与液体的反应,非常适合学生分组实验与探究实验。由于制作成本低廉,也为物资缺乏地区的学校提供一种新的选择。

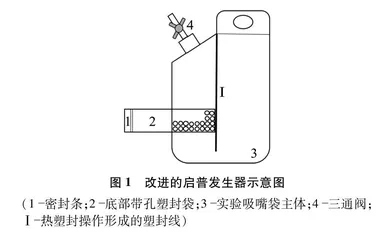

2 实验装置

如图1所示,新改进的启普发生器装置主要由密封条、底部带孔塑封袋、透明塑料材质实验吸嘴袋主体、搭配三通阀组合制作而成。制作方法如下: 第一步,利用打孔器在带有密封条1的塑封袋2的底部完成打孔操作,孔径大小可依据实验需要调整;第二步,根据底部带孔塑封袋2的宽度将实验吸嘴袋3左侧下方剪开小口,将底部带孔塑封袋2从左侧小口伸入袋中放平,并使带孔塑封袋2伸出到实验袋3主体之外,密封条1可控制底部带孔塑封袋2与外界相通;第三步,用热塑封器将底部带孔塑封袋2密封于实验袋3主体内。为避免热塑封时底部带孔塑封袋2其他部分被过多塑封或粘连,可在第二步操作时在底部带孔塑封袋2内放入一条尺寸适合的白纸,待热塑封操作结束后抽出白纸即可;第四步,利用热塑封器将实验袋3主体一分为二,形成塑封线Ⅰ;第五步,利用胶塞将三通阀4与实验袋3顶部左侧的吸嘴处相连,三通阀4可控制实验袋3与外界的相通,也可根据实验需要向外连接储气袋、注射器等各类装置。实验前可通过手动挤压或抽拉连接在三通阀上的注射器尽可能排出实验袋中的空气,使制备的气体较纯。实验时,可通过三通阀、实验袋底部的塑封袋分别添加液体、固体颗粒物。若使用的固体颗粒物小于塑封袋孔径,或为了减少固体颗粒物大小因反应进行出现小于塑封袋孔径而掉落的情况,一方面可以在制作时选用超细针头(粗细最低可达0.18mm)尽可能控制塑封袋孔径大小,另一方面也可根据实验需要选择PP材质的各类滤网(孔径最小可达1μm)使用。

3 实验应用及拓展探究

3.1 中学化学常见气体制取的实验应用示例

锌粒与稀硫酸反应制取氢气实验。向图1实验装置的底部带孔塑封袋中加入少量锌粒,将底部带孔塑封袋通过密封条密封。旋转三通阀,将稀硫酸注入实验袋中,并使其液面没过带孔塑封袋的底部小孔。可观察到实验袋中的硫酸与底部带孔塑封袋中的锌粒接触后迅速反应,产生大量气泡,实验袋明显开始膨胀,可通过连接在三通阀上的储气袋或大号注射器收集气体。气体收集完成后,关闭三通阀,使实验袋与外界隔离。随着氢气继续产生,实验袋塑封线左侧压力增大,逐渐将左侧实验袋中的液体挤压至实验袋右侧,左侧实验袋中液面降低,当液面低于带孔塑封袋的底部小孔时,固液反应物分离,反应停止。

过氧化氢制取氧气实验。考虑到二氧化锰粉末大小一般在15~100μm不等,远小于我们手工制作出的底部带孔塑封袋孔径,所以选择使用过滤精度为1μm的PP材质滤网。当然,使用普通滤纸配合棉线将二氧化锰粉末包裹严实同样可行,只是试验下来发现实验时间不宜过长,将滤纸长期浸没在液体中会导致滤纸破损,相比较而言使用1μm PP材质滤网的实验效果更佳。实验时先用1μm PP材质的滤网包裹少量二氧化锰粉末,并用棉线束紧,再放入图1实验装置的底部带孔塑封袋中并将其密封。旋转三通阀,将过氧化氢溶液注入实验袋中,并使其液面没过带孔塑封袋的底部小孔。可明显观察到大量气泡产生,实验袋开始膨胀。气体收集完成后,关闭三通阀,在气压作用下固液分离,反应停止。

此外,如图1所示,改进的启普发生器实验装置还可以应用于铜与硝酸的反应,能够便捷地控制该反应的发生与停止。另外,与传统启普发生器相比较,还能尽量避免生成的一氧化氮气体与装置中的空气发生反应。实验时向图1实验装置的底部带孔塑封袋中加入少量铜片并将其密封。通过手动挤压或抽拉连接在三通阀上的注射器尽可能排出实验袋中的空气。旋转三通阀,将稀硝酸注入实验袋中,并使其液面没过带孔塑封袋底部的小孔。可观察到实验袋中的稀硝酸与底部带孔塑封袋中的铜片接触后缓慢反应产生气泡,实验袋逐渐开始膨胀且袋中气体为无色。气体收集完成后,关闭三通阀,随着一氧化氮气体不断产生,固液反应物分离,反应停止。若制备二氧化氮气体,则将稀硝酸换成浓硝酸,实验操作和上述制备一氧化氮情况相同。

直观的实验现象既能很好地说明启普发生器的原理,又能促进学生证据推理、科学探究、变化观念等素养的形成。图1实验装置也适用于≥1μm的其他小颗粒、粉末状、块状固体与液体反应的实验探究。

3.2 对启普发生器装置应用的拓展改进

在图1实验装置的基础上还进行了一些新改进,使其兼具启普发生器和多功能瓶的作用,能完成气体的制备、干燥或除杂等系列实验。如图2所示,根据底部带孔塑封袋2的宽度将实验袋3右侧上方剪开小口,将底部带孔塑封袋2从右侧上方小口伸入袋中放平,同样也使底部带孔塑封袋2伸出到实验袋3主体之外。通过胶塞将三通阀4与实验袋3顶部左侧的吸嘴处相连,以控制实验袋与外界相通。用热塑封器在实验袋3主体上进行塑封操作形成Ⅰ、 Ⅱ和Ⅲ三条塑封线,将实验袋3主体分为三部分。先将夹子5夹在塑封线Ⅰ的下端,防止反应中液体试剂被挤压至塑封线Ⅰ右侧。从左侧三通阀处注入干燥或除杂试剂,试剂液面应高于塑封线Ⅲ下端最低处。通过底部带孔塑封袋先后加入液体和固体试剂,且加入的液体试剂液面要略高于带孔

塑封袋的底部小孔,并迅速将其密封。固液反应物充分接触,反应发生,可观察到实验袋右侧开始膨胀,实验袋左侧的干燥或除杂液体试剂中逐渐产生气泡,通过连接在三通阀上的储气袋或大号注射器可收集经过干燥或除杂后的气体。气体收集完成后,关闭三通阀,将原本夹在塑封线Ⅰ下端的夹子5夹至实验袋顶部塑封线Ⅱ和Ⅲ之间区域,阻隔气体向实验袋左侧扩散。随着实验袋右侧气体不断产生,气压不断增大,液体试剂逐渐被挤压至塑封线Ⅰ右侧,液面逐渐下降。当液面低于带孔塑封袋的底部小孔时,固液反应物分离,反应停止。

其实对图1装置的拓展改进还有很多可能,由于实验装置制作简便,教学中可将其设计成微项目学习活动。活动中学生可以图2为参考,自己提出拓展改进的设想,尝试自己动手制作并完成实验,不仅加深学生对启普发生器原理的认识,而且促进创新思维的形成与发展。如有学生提出,在图2装置的基础上去除对夹子的使用,并改变底部带孔塑封袋2和塑封线Ⅰ的位置,设计成如图3(a)所示装置,即把底部带孔塑封袋2设置在实验袋3右侧下方,保留图2中塑封线Ⅱ和Ⅲ,但将塑封线Ⅰ替换成图3(a)的塑封线Ⅰa,并在实验袋左侧底部增加塑封线Ⅳ。实验时通过底部带孔塑封袋添加固体和液体反应物,液体试剂液面需低于带孔塑封袋的底部小孔。从左侧三通阀处注入干燥或除杂试剂,试剂用量应保证在实验袋横置时,液面仍高于塑封线Ⅳ最左端。手动将实验袋横置,固液试剂充分接触,反应开始。学生还指出可轻微挤压右侧,这样可使实验袋内部产生的气体尽量完全排向左侧。若需反应停止,只需将实验袋重新竖置,此时液面低于带孔塑封袋的底部小孔,固液反应物分离,反应停止。学生设计的图3(a)实验装置虽然没有利用气压原理,纯依靠手动控制反应进程,但也达到了控制反应发生与停止的效果,具有一定的创新性和可行性。另有学生提出,在保留图2所有设计的基础上,再增加两条塑封线Ⅳ和Ⅴ,将实验袋3主体分为四部分,同时实现利用启普发生器原理制取气体、气体除杂和干燥的一体化,实验装置的设计如图3(b)所示。

但该装置

未充分考虑实际操作时向图3(b)中塑封线Ⅲ和Ⅳ之间区域注入除杂试剂时会比较困难,因而在可行性方面稍有欠缺。

4 改进和创新之处

(1) 改进的启普发生器装置利用塑封袋、吸嘴袋、三通阀、PP材质滤网等廉价易得的材料制作而成。它有效解决了以往启普发生器不适用于小颗粒、粉末状固体与液体反应的问题,可用于多种中学化学常见气体的制取,且制备的气体相对较纯。

(2) 改进的启普发生器装置易被拓展设计与使用,可塑性、实用性、应用性都较强,适合教师实验教学和学生实验探究,中学生完全有能力自己动手完成制作,并在此基础上进行拓展创新。教师也可尝试将其设计成项目化学习活动,既能提高学生的实践能力,又能帮助学生进一步理解启普发生器的原理,真正做到学以致用,将知识融会贯通。

5 结语

本研究从实验教学工作的调研中遇到的实际问题出发,对启普发生器进行重新设计与改进,并在此基础上进行拓展探究,为中学化学教师或实验员提供新参考。在实际的教学中,一线教师或实验员应直面实验教学中遇到的实际问题,并将其转化成研究对象,敢于探索,勇于创新,切实提高对化学实验教学的积极性和创造性。这不仅能使教师和实验员自身的实验研究能力和创新思维得到提升,同时也有利于学生科学素养和创新思维的培育。

参考文献:

[1]叶永谦, 叶燕珠, 张贤金, 严业安. 可明火加热启普发生器的改进及应用案例[J]. 化学教学, 2021, (3): 70~73.

[2]叶永谦, 张贤金, 吴新建. 藕节式气体发生器的设计及应用[J]. 化学教学, 2017, (1): 71~74.