指向化学学科核心素养发展的原创试题命制研究

作者: 江合佩 单旭峰

摘要: 根据课程标准和高考评价体系,提出指向化学学科核心素养发展的原创试题命制流程。重点阐释通过明确试题功能确定考查目标;加强情境设计并注意情境的真实性、典型性、适切性、权威性、时代性;强化命题规范聚焦关键能力考查。以物质转化及应用类试题为例,利用辉钼矿制备多钼酸铵为情境素材,设计两道风格迥异的原创试题,阐释命题应源于真实情境、服务选才,有利于引导中学教学实际;注重知识间的关联,发展学生的化学学科核心素养。同时将命题视角引入教学实际,提出在帮助学生从类价二维进阶到热力学动力学、单一转化进阶到协同转化、物质转化向物质能量协同转化、结构决定性质的视角认识物质转化等四个方面下功夫。

关键词: 核心素养; 真实情境; 实际问题; 原创试题

文章编号: 10056629(2022)07007407

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

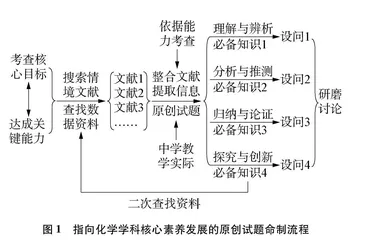

1 原创试题命制的原则、方法及流程

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》在“学业水平考试命题建议”中指出,命题原则应“以核心素养为测试宗旨,以真实情境为测试载体,以实际问题为测试任务,以化学知识为解决问题的工具”[1]。单旭峰则将“真实情境”具化为日常生活情境、生产环保情境、学术探索情境、实验探究情境和化学史料情境;符合学生心理发展阶段和认识发展水平的“实际问题”具化为基础性、综合性、应用性和创新性问题;“化学知识”进一步凝练为“必备知识”,具体包括化学语言与概念、反应变化与规律、物质转化与应用、物质结构与性质和实验原理与方法[2]。融合课程标准与中国高考评价体系指向化学学科核心素养发展的原创试题命制的基本步骤如图1所示[3]。

首先,根据考试的类型明确试题的功能,确定考查的核心目标。命题应坚持立德树人、五育并举,挖掘和遴选体现化学学科作为21世纪中心学科地位的素材,彰显化学学科在解决目前人类面临的挑战性问题及为未来发展赋能的价值。命题还应坚持有利于引导教学,通过试题的设问帮助学生建构学科知识体系,外显研究物质性质的一般方法及程序的思维,通过设计不同层次、不同类型的设问考查学生提取信息解决问题的能力,实现“无价值,不入题”[4]。以物质转化及应用类试题命制为例,通过精心设问,让学生利用可持续发展意识和绿色化学观念解决工业流程中涉及的物质循环利用再生等问题,真正实现培根铸魂、启智润心的效果。

其次,精心遴选素材,加强情境设计。一是增强情境的真实性。切忌人为想象,主观臆断,一定要有科学文献支撑。二是强化情境的典型性。情境要体现化学学科特色,体现时代性,涵盖化学学科核心知识。三是关注情境的适切性。情境要关注中学教学实际,让学生有迁移的抓手,不要沦为信息提取能力的考查。四是注意情境的权威性。情境素材一定要有足够的文献作支撑,切忌看到文献有新点就直接使用,而要多篇文献进行相互印证,形成可追溯的证据链。以物质转化及应用类试题为例,通过呈现工业生产或环境保护中的涉及自然资源利用、生产条件优化、废物回收利用和毒害物质处理等生产环保情境,着重考查流程中涉及的物质转化、物质分离与产品提纯、条件控制与优化、绿色化学等核心知识。为了避免学生辨识复述已学知识,一般选择学生日常学习过程中尚未见过的物质作为素材背景,但是一般也遵循可迁移教材的原则,真正实现“无情境,不成题”[5]。

其三,聚焦关键能力考查,体现技术性、规范性命题原则。聚焦核心素养,强化关键能力考查,结合课标要求、教材阐述对情境素材进行深度解构,挖掘其中蕴含的育人价值、必备知识和关键能力。既要关注设问的灵活性与多样性,也要关注设问能力层次的合理进阶。既要有低阶的理解与辨析能力的考查,也要有中阶的分析与推测、归纳与论证能力的考查,还要有高阶的探究与创新能力的考查,在能力层次上力求分布合理。进行问题设计的时候可通过单一角度、综合角度、指定角度、提示角度来调控问题的难度,让能力考查目标真正落实,避免无效题的出现,确保试题设问的科学性。以物质转化及应用类试题为例,可通过真实的工业生产流程让学生获取有关转化信息,回归课标要求的钠、氯、铁、硫、氮五种熟悉的元素,利用基础知识、基本概念对整个流程形成统摄性的认识,培养学生的理解与辨析能力。在分析具体流程中,根据物质的熔沸点数据可判断物质结构、分析物质性质;根据价类二维推断反应结果,预测反应现象,发展学生的分析与推测能力。在整体分析流程后,关注元素的进入与流出,识别有效证据,科学推理论证,利用提供的相关数据,处理并转化数据,归纳并总结出合理的规律,发展学生的归纳与论证能力。流程中涉及物质的分离与提纯,可根据体系组分的物理和化学性质设计方案,预测实验现象,分析实验数据,得出合理结论,发展学生的探究与创新能力,真正实现“无思维,不命题”[6]。

2 原创试题的命制实践

2.1 试题呈现

物质转化及应用类试题以真实的工业生产工艺为背景,考查学生根据元素流运用所学知识解决问题的能力。基于适宜性、简约性、科学性、进阶性、规范性原则命制试题(已作为2021年厦门市高三期末试题)如下:

钼及其化合物在航天航空工业等领域具有广泛的用途。利用辉钼矿(主要成分MoS2,杂质含有Fe、 Ca、 Cu等元素)经氨浸、酸沉等步骤制备(NH4)2Mo4O13·2H2O工艺流程如下:

(1) “焙烧”过程主要是为了实现“MoS2→MoO3”的转化,其化学方程式为,产生的废气常用NaOH溶液吸收获得(填化学式)。

(2) “焙烧”过程中温度会影响“氨浸”过程中钼元素的浸出率,其具体关系如下图所示,则最佳焙烧温度为,温度过高钼元素浸出率下降的原因可能是(填“MoO3升华”或“氨水分解”)。

(3) “氨浸”过程产生的“浸出渣X”是[填“Fe(OH)2”或“Fe(OH)3”]。

(4) “净化”过程是为了实现“[Me(NH3)4](OH)2→MeS”的转化,其中Me为Fe、 Cu元素,该过程的化学方程式为。

(5) “氧化”过程加入H2O2的目的是。

(6) “氧化”过程产生的滤液中含钼微粒为(填离子符号),分析加入HNO3可以沉钼的原因。

(7) 整个流程中可以循环使用的物质是(填化学式)。

本题以钼精矿为原料,经氨浸、酸沉等步骤制备(NH4)2Mo4O13·2H2O为真实情境,主要考虑到钼元素位于元素周期表第5周期ⅥB族元素,与位于同一副族的铬元素性质相似,虽然情境陌生度大,但是有可迁移的原型或样本。通过对钼酸铵氨浸、酸沉工艺[7],氨碱联合浸出酸沉工艺[8]、钼焙砂预处理工艺[9]、氧压煮分解钼精矿[10]、高压碱煮分解钼精矿[11]、净化和酸沉工艺[12]等文献进行研究分析发现,氨浸酸沉工艺是目前最常用的工艺手段之一,其中蕴含的物质转化、分离与提纯、条件的控制、绿色化学与中学化学教学内容相对接近且包容度大,因此采用该工艺作为命题的素材。在进行具体流程绘制的时候,将其中涉及的其他微量元素及其除杂和化学工程技术方面的素材进行简化改编,使用目前教材上流程图的绘制方法,框中为操作流,进出物质分别画在框的正上方和正下方。在具体问题的设问上,注意合理设置问题的梯度。(1)主要是考查理解与辨析能力,从价类二维的视角来认识物质及其转化,因此在考查氧化还原反应化学方程式书写的时候,避免学生在反应物和产物及其核心元素化合价分析上浪费太多的时间,搭了“为了实现‘MoS2→MoO3’的转化”支架,有利于学生类比迁移“FeS2→Fe2O3”,实现难度的平稳下降。(4)是通过多重平衡的竞争及相互转化考查学生归纳与论证能力。为了使试题有一定的区分度和效度,特地搭建“[Me(NH3)4](OH)2→MeS”支架,让学生能够根据始末物质来分析平衡,正确写出化学方程式。在对HNO3“酸沉”步骤的设问产生疑惑时,二次查阅相关文献,进行相互印证,确保设问的科学性和规范性。

2.2 参考答案

上述试题的参考答案如下:

(1) 2MoS2+7O2△2MoO3+4SO2;Na2SO3(或NaHSO3);

(2) 600℃;MoO3升华; (3) Fe(OH)3;

(4) [Me(NH3)4](OH)2+(NH4)2SMeS↓+6NH3↑+2H2O,

[Me(NH3)4](OH)2+(NH4)2SMeS↓+4NH3↑+2NH3·H2O,

[Me(NH3)4](OH)2+(NH4)2S+4H2OMeS↓+6NH3·H2O;

(5) 去除S2-; (6) MoO2-4;酸性条件下,MoO2-4转化为Mo4O2-13, Mo4O2-13结合NH+4形成(NH4)2Mo4O13沉淀; (7) NH4NO3。

2.3 命制思路

2.3.1 源于真实情境,服务选才,有利于引导中学教学实际

本题以生产环保情境利用钼精矿制备(NH4)2Mo4O13·2H2O的工艺流程作为切入

点,考点除了涉及必修部分的元素化合物、物质的分离与提纯等部分知识外,还涉及选择性必修部分的化学反应原理、沉淀溶解平衡及沉淀转化等相关知识。在对试题设问时,科学、合理地调控各个小题的难度,遵循由易到难的原则,从基础性→综合性→应用性,逐渐向创新性有序进阶。在能力考查方面,关注不同类型学生的习得,既有理解与辨析能力的考查,意在让学生能够辨识记忆起已学的知识并直接应用到新情境中去;也有要求根据流程元素流整体进行分析得出每个阶段元素的进出情况,考查学生的分析与推测能力;也有要求基于整个流程综合分析归纳并进行科学论证,得出合理结论,考查学生的归纳与论证能力;还有要求学生对整个流程进行创造性整合,将内隐的硝酸铵挖掘出来,与酸洗步骤中的外加物质形成有效关联,考查学生的探究与创新能力。整个能力考查基于流程、源于教材,突出考查学生在真实陌生情境中应用知识远迁移的关键能力。试题在区域测试中难度值为0.55,区分度好,整个数据呈现正态分布,大部分学生得分聚集在7分左右,较好地达成了夯实基础、聚焦能力、培育素养的考查目标。基于高考评价体系分析本题涉及的考查情境、考查内容与考查要求,如表1所示。

2.3.2 注重知识间的关联,发展学生的化学学科核心素养

化学学科核心素养是化学学科育人价值的集中体现,是学生通过化学学科学习而逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力,进而形成面对真实陌生复杂情境的时候能够调用学科核心知识解决问题的能力。本题各小题设问涉及的知识内容、认知能力水平、核心素养类型及相关水平描述、学业质量水平归纳如表2所示。

首先,在试题命制的过程中,需要关注知识间的关联,帮助学生实现知识的结构化。如(2)问首先让学生根据随着焙烧温度的升高钼的浸出率的变化曲线找出最佳焙烧温度为600℃,然后进行追问温度过高为什么钼元素浸出率会下降。其实这就是将不同模块知识间进行有效关联。氨水存在NH3·H2O

NH3+H2O,在常温下就会分解,而MoO3(O电负性数据为3.44、Mo电负性数据为2.16)由于两种元素电负性之差为1.28小于1.7,因此其作用力为共价键,为分子晶体,因此温度过高时会发生升华现象。通过这道题的设问,有效地将《化学反应原理》中平衡的移动与《物质结构与性质》中电负性与晶体的类型关系两个模块的知识进行了有效关联,实现了知识的结构化。

其次,在试题命制的过程中,需要关注认识思路的关联,帮助学生实现认识思路的结构化。如(1)问的设计分别从氧化还原反应“价维”和物质的类属通性“类维”帮助学生建立分析物质转化及应用类试题的理想转化的认识思路;(3)问的设计通过加入氨水调节溶液体系的pH达到沉淀Fe(OH)3实现分离提纯的目的,形成实践转化的认识思路;(6)问的设计通过调控体系的pH实现“MoO2-4Mo4O2-13”的转化,形成化学平衡移动的实际转化的认识思路;(7)问的设计要求学生从元素守恒的视角分析前序反应中有加入氨水和(NH4)2S引入NH+4,“沉钼”加入HNO3引入NO-3,因此滤液中一定存在NH4NO3,该物质可以循环利用到“酸洗”步骤,帮助学生形成工程转化的认识思路。通过整道试题的命制及设问的精巧布置,帮助学生实现物质转化及应用类试题认识思路的结构化,如图2所示。