学科大概念:从课标到教材到教学的转化

作者: 杨玉琴 陆海燕 吕荣冠

摘要: 分析了《义务教育化学课程标准(2022年版)》中的大概念体系及层级关系。基于大概念整体建构的逻辑对教材进行“二次开发”构建教学单元,以清晰的目标导向、真实的情境载体、有逻辑的问题结构、实时的评价反馈,引导学生在做任务的活动中自主形成对学科本质的认识,从而实现大概念的教学转化。

关键词: 义务教育化学课程标准; 学科大概念 ;教学转化; 单元教学

文章编号: 10056629(2022)10000307

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称2022版课标)明确提出了“构建大概念统领的化学课程内容体系”“基于大概念的建构,整体设计和合理实施单元教学”的课程理念,旨在“充分发挥大概念对实现知识的结构化和素养化的功能价值”[1]。所谓大概念是指反映学科本质,具有抽象性、概括性、统摄性和广泛迁移价值的学科观念、思想和方法等。聚焦大概念的内容组织与教学,以其“少而精”及“像专家一样思考”的内在属性,能够让教师从关注知识点的碎片化教学中突围,帮助学生习得可迁移的课程核心素养[2]。

课程标准所规定的正式课程能否一致性地转化为学生实际所习得的课程,关键在于教师对课程标准所规定的理念、目标、内容、要求等的准确理解以及在课堂中的教学转化。作为舶来品的“大概念”(Big ideas)虽然是近20年来课程与教学领域的研究热点,但由于其译名不一、专家的阐释不一等缘故,并未能被一线教师理解、掌握与实践[3]。2022版课标突出大概念的统领作用,勾画出了课程的内容结构与教学愿景,为我们理解和实施素养导向的教学提供了重要的依据和路径。

1 2022版课标中的“大概念”解析

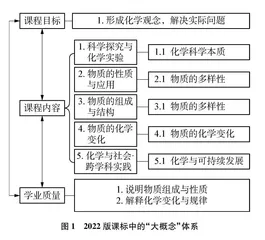

2022版课标从不同维度、不同层次对大概念进行了诠释,形成了课程目标、内容与评价(学业质量)之间的一致性逻辑关系,如图1所示。

1.1 课程目标以“大概念”为核心要素

义务教育化学课程具有启蒙性、基础性和发展性等特点,要为学生未来发展提供最基础、最核心以及具有较强扩展性和辐射性的知识,帮助学生建立起认识世界和解决问题的化学视角,这就是基本的“化学观念”。因此,2022版课标将“化学观念”作为核心素养重要成分,在课程目标部分将其作为第一要素进行阐释并提出要求,认为“化学观念是人类探索物质的组成与结构、性质与应用、化学反应及其规律的提炼与升华,是认识物质及其变化,以及解决实际问题的基础”[4]。可见,此处的“化学观念”是课程目标层面的“大概念”,承载着学科中的重要思想、核心观念和方法。大概念的课程意蕴在于其是学科的核心、整合的桥梁、迁移的源头[5]。2022版课标以“化学观念”为核心,“科学思维”与“科学探究与实践”围绕着化学观念的建构与应用,“科学态度与责任”则是在建构与应用“化学观念”中所形成的正确价值观和必备品格。如此,“四维一体”共同构成了义务教育化学课程核心素养。

1.2 课程内容以“主题”大概念统摄多维度内容

主题是化学课程内容结构化的重要形式。由图1可见,作为核心素养内容载体的5个学习主题本身就是能够统摄一类化学学习内容的大概念[6]。其中,学习主题2、 3、 4是体现化学学科本体论意义的大概念,它们从组成与结构、性质与应用以及变化三个方面,以化学科学研究的客观对象为载体,呈现了化学学术共同体在化学科学研究和实践中所形成的对物质世界的基本认识和观念;学习主题1体现了化学学科的认识论和方法论,即化学学科的建立与发展以科学探究与化学实验为基础;学习主题5则从学科内的整合及学科间的联系体现了化学学科的应用价值,即化学与人类可持续发展的关系。

2022版课标每个学习主题的内容要求,都由5部分构成,分别是该学习主题需要建构的大概念(B),需要学习的核心知识(C),需要掌握的基本思路与方法(M),需要形成的重要态度(A)以及需要经历的必做实验和实践活动(P)。每个学习主题以大概念为统摄,形成了BCMAP内容结构。以学习主题3“物质的组成与结构”为例,其内容结构如图2所示。可见该主题以大概念“物质的组成”,整合了与该内容主题密切相关的学科知识(元素、分子、原子与物质)、科学思维(认识物质的组成与结构的思路与方法)、科学探究与实践(学生必做实验及实践活动)以及科学态度与责任(研究物质的组成与结构的意义),将课程目标具体化为学习主题的内容要求,使得课程核心素养的形成与发展具有明确的内容载体和方法路径。2022版课标课程内容的选择和组织,充分体现了大概念对主题内容的统领作用,彰显了化学课程的育人价值。

1.3 学业质量以大概念的建构与应用为主要评估内容

学业质量是基于课程目标中对核心素养的培养要求,结合课程内容对学生学业成就的具体表现特征进行的整体刻画,描述学生在义务教育化学课程学习后所达到的核心素养水平。通过学业质量评估课程目标的达成程度,形成课程目标课程内容课程实施课程评价的闭环及内在逻辑的一致性。

2022版课标中的学业质量共4条,分别聚焦于学生通过义务教育化学课程学习,在“说明物质组成与性质”“解释化学反应与规律”“参与实验探究与实践”“探索问题解决与应用”4个方面的学业成就[7]。其中,“说明物质组成与性质”“解释化学反应与规律”主要回应学生在“化学观念”课程目标维度的要求,对应于“主题2 物质的性质与应用”“主题3 物质的组成与结构”“主题4 物质的化学变化”的内容要求。如,课程目标在“形成化学观念,解决实际问题”维度要求“能从元素、原子、分子视角初步分析物质的组成及变化”,学习主题3中要求“初步形成基于元素和分子、原子认识物质及其变化的视角,知道物质的性质与组成、结构有关”,在学业质量第1条中则提出“能从元素与分子视角辨识常见物质”“能举例说明物质组成、性质和用途的关系”等。可见,对于大概念建构与应用的评估是学业质量的重要部分。

1.4 “大概念”层级关系

由以上分析可知,“大概念”贯穿于2022版课标的课程理念、课程目标、课程内容和课程评价中。“大概念”既体现在这些不同的维度中,在课程内容部分又呈现出不同的层次关系。5个一级主题精炼表达了化学学科最重要的大概念,一级主题中包括若干二级大概念,而二级大概念又涵盖众多化学基本概念或观念。以“主题3 物质的组成与结构”为例,其大概念层次关系如图3所示。其中,“基本概念”即通常意义上的化学概念(concept),它们是形成大概念的基础;二级和一级大概念则更多地体现了基本概念之间的联系,是反映了学科本质、学科核心思维和价值的,构成本学科框架的一系列思想观念(idea)。一级主题大概念最为抽象,二级大概念是对一级大概念的具体诠释。

大概念的形成是螺旋上升的过程。课程设计者根据概念的层级由上而下思考、自下而上呈现[8]。学生的学习则往往以事实性知识、具体问题或具体情境为起点,从基本概念开始,在不断积累中自下而上逐渐形成属性更一般、范围更广泛、起归属作用的大概念,逐渐深化看待世界的核心思想观念与思维方式。

2 基于大概念的教材理解与开发

2022版课标在课程实施部分提出了“教师应注重基于大概念来组织单元教学内容,发挥大概念的统摄作用”。化学教材是将课程标准所规定的理念、目标、内容等具体化、系统化的文本材料,是教师教学和学生学习的主要资源。但教材单元并不一定等于教学单元,需要在把握教学单元的目标一致性、内在关联性、相对完整性及相对独立性等基本属性的基础上,深入分析课程标准要求,对教材进行理性分析,基于大概念整体建构的逻辑对教材单元进行“二次开发”[9]。

2.1 理解教材的编写逻辑

课程标准的5个“一级大概念主题”体现了化学化学学术共同体对化学学科本质、学科方法及学科价值的基本观念,但“学科”的理论内容只有以适合学生智能发展的方式加以组织和教授才能被学生所接受。教材编写一方面要依据课程标准,另一方面需综合考虑学科知识的逻辑顺序、学生的认知顺序和学生的心理发展顺序三者的统一。故教材会将课标主题进行分解或重组,将理论内容与元素化合物内容穿插编排、方法论和价值论内容贯穿编排、抽象概念螺旋式编排以及淡化某些概念的严密性等。如表1所示是人教版九年级化学教材(2012年第1版,2020年第9次印刷。以下简称人教版)与两版课标主题的对应关系。可见,两版课标的一级主题并没有实质上的不同,只不过2022版课标主题的“大概念”指向更明确,如以“物质的性质与应用”替换“身边的化学物质”,突出了“物质具有广泛的应用价值,物质的性质决定决定用途”的大概念。而2011版课标亦已明确要求教材编写要“根据课程标准选取核心知识,重视化学基本观念的形成”[10],所以在2022版课标版教材尚未出版的情况下,并不妨碍我们用2022版课标要求来分析老教材和用老教材来教。

由表1可见,课标的一级主题大概念一般需通过多个教材单元“二级大概念”的持续建构。如,“物质的性质与应用”这一主题内容分布于“我们周围的空气”“碳和碳的氧化物”“金属和金属材料”“水”“溶液”“酸和碱”“盐”等多个单元中,通过对不同物质的持续学习逐步建立起“性质决定用途”“物质是多样的”“依据物质的组成和性质可以对物质进行分类”“同类物质在性质上具有一定的相似性”等大概念,从而形成关于“物质的性质与应用”的整体性认识;一个单元也可能指向多个二级大概念的建构,如“碳和碳的氧化物”单元既包含“物质性质决定用途”,还蕴含“元素组成决定物质性质”这一大概念。学习时,这些大概念就像多个“固着点”构成了一种结构性框架,不断吸纳、聚焦和处理具体的信息和事实,学习者在抽象的大概念与事实之间穿行,大概念与事实相互解释、相互验证,从而达到深度理解。当学生像专家一样头脑中储存的是具有概括性、解释性的大概念框架,在面临新问题、新情境的时候,就可以被灵活提取、迁移应用。

2.2 基于大概念开发利用教材

在充分理解教材编写意图的基础上,基于课程标准相应主题的大概念内容要求,分析教材单元下的各个课题之间是否具有逻辑关联、能否用大概念进行统整,从而构建适宜的教学单元。如表1“第三单元 物质构成的奥秘”由“分子和原子”“原子的结构”“元素”3个课题组成,整个单元指向“物质由分子、原子等微观粒子构成”“物质由元素组成,元素在化学变化前后不变”等大概念的建构,且3个课题之间具有紧密的逻辑递进关系:在实验事实基础上形成物质由分子、原子等微观粒子构成的认识,再深入解剖原子的结构;在对原子结构认识的基础上,形成“具有相同质子数的同一类原子为元素”以及“物质由元素组成、元素在化学变化前后不变”等大概念。这一逻辑虽然与化学史上科学家对物质的认识顺序不同,但符合学生的认知规律。整个教材单元相对完整、独立,具有方向上的一致性,因此,可作为一个教学单元。

但分析“第四单元 自然界的水”,发现课题13都在讲“水”的故事,而“课题4 化学式与化合价”虽然建立在对“水的组成”的感性认识基础上,但主体内容并非“水”。在课标中,“水”属于“主题2 物质的性质与应用”,“化学式与化合价”属于“主题3 物质的组成与结构”,该教材单元不能统整在同一大概念下。课题4实质上是对“物质的组成”一般规律和符号表达的探索,形成“元素的原子在相互化合时遵循一定的规律”“用化学式可以表示物质组成及其量的关系”等大概念,因此,可将此部分从第四单元独立出来,重构一个相对独立的教学单元(见图4),置于“自然界的水”单元之后,将“水的组成”作为该单元的事实性知识基础,进一步深化对“第三单元 物质构成的奥秘”的认识。并且,调整教材先教化学式再教化合价再写化学式的顺序,第1课时先探讨物质组成的规律,第2课时学习化学式书写及其“质的意义”,第3课时探讨化学式“量的意义”,三个课时之间的逻辑紧密,指向化学式的本质大概念的建构,也使得化学式的书写有规律可循、有据可依,而不是一种死记硬背的行为。