基于学科理解的元素周期律的教学设计

作者: 杨桂榕 郑长龙

摘要: 通过基于主题的学科理解,抽提元素周期律主题的本原性问题,并在问题解决过程中发现认识视角和认识思路,将学科理解与“素养为本”的化学课堂教学设计有机融合,对元素周期律主题课例进行教学板块的任务化设计。以元素周期律主题为例的基于学科理解的教学设计表明,学科理解可以有效帮助教师设计培育学生核心素养的化学课堂,从而发展学生的思维方式、方法与能力,在此过程中教师对化学学科的认识和理解也得以提升。

关键词: 学科理解; 元素周期律; 板块任务化设计

文章编号: 10056629(2022)10003905

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

在长期的教学实践过程中,尽管教师的教学经验在不断地增长,但是对所教学科内容的理解和认识可能会停滞不前,从而出现学科知识和学习能力退化的现象。《普通高中化学课程标准(2017年版)》中提到“开展素养为本的课堂教学需要提升教师的学科理解能力”[1]。由此可见,开展基于学生化学学科核心素养发展的课堂教学对化学教师的专业素养提出了更高的要求,需要教师不断提升化学学科理解。教师对化学学科理解的程度将直接影响课堂教学的价值取向以及学生对化学学科的理解,因此提升教师自身的学科理解对教师的专业成长有着至关重要的作用。

学科理解是教师对化学学科知识及其思维方式和方法的一种本原性、结构化的认识。对这个概念进行解读发现:化学学科理解的对象是化学学科知识及学科特质化的思维方式和方法;理解的方式是结构化和本原化,通过这种方式,使学生不仅知道认识什么(化学科学知识),还知道怎么认识(化学认识思路),以及认识到什么程度(对化学有关的问题或议题提出本原性思考)[2]。

针对具体课例进行学科理解,首先要基于主题在大概念层面对概念及其发展进行本原性理解,结合课程标准、教材要求以及学科知识发展过程凝练本原性问题,进而通过本原性问题的解决抽提出认识视角,最后将认识视角按照一定的逻辑线索组织起来进行结构化,形成认识思路。其中本原性问题蕴含学科观念或学科思想,认识视角帮助学生建构化学特质化的思维方式和方法,认识思路帮助学生形成稳定的思维模型。对主题课例进行学科理解的具体方法步骤如图1所示。

1 元素周期律主题内容的学科理解

本文将以元素周期律为例对该主题内容进行学科理解。元素周期律是化学最基本的定律之一,也是高中化学知识体系中的重要内容,同时还是学生需要掌握的基本原理之一。元素周期律的确立是把来自科学的事实知识经过科学的综合分析而形成了理论,因而起着连接科学事实和科学理论的桥梁作用,其强大的功能在于具备科学理论的预见性和创造性。基于元素之间具有内在联系的思想,通过对元素性质及其关系的探寻,元素周期律已成为将物质组成、元素性质以及原子结构建立联系的连接点。在物质组成方面,它将物质组成“质”与“量”的因素辩证地统一起来,并加以系统化和规律化[3];在元素性质方面,它是宏观元素性质规律性的体现,并且表明了元素性质发展变化的过程是从量变到质变的过程;在原子结构模型方面,它是原子结构中核外电子的运动和排布所具有的周期性递变规律的反映,因而起着联系宏观元素性质和微观原子结构的作用。

基于元素周期律主题内容分析,提出以下三个本原性问题:第一个是物质最基本的成分是什么,明晰元素概念的发展过程,加深对物质组成的认识;第二个是元素性质为什么具有周期性,探析元素性质的内在联系,基于原子结构理论对元素周期律的本质进行认识;第三个是元素性质的周期性如何表达,对元素的周期性进行表征即构建元素周期表。

1.1 物质最基本的成分是什么

化学研究的对象是物质,元素则是物质组成的最基本的成分,因而在对物质的成分进行探究的漫长过程中,元素概念的发展经历了从古代元素概念到近代元素概念再到现代元素概念的演变历程。古代元素概念是朴素的、直观的,往往将某些实物当作元素,如中国的五行说、古希腊的四元素说和炼金家的三元素说等,这些均是哲学物质观视角的元素概念;波义耳把元素规定为“化学分析所达到的终点”以及拉瓦锡的氧化学说认为元素是化学方法不能再分解的简单物质,两者均从化学物质的视角定义元素;道尔顿的原子论和门捷列夫周期表对元素的认识都建立在原子不可分、元素不可变的基础上:认为元素是具有一定原子量的同种类的原子,进入到了微观层面研究元素,是基于原子种类认识元素;电子、放射性元素以及同位素的发现使得原子结构得以确定并且认识到原子是可分的、元素是可变的,认为元素是具有相同核电荷数的一类原子的集合,它们在元素周期表中占有同一个位置,它们的原子电子壳层结构是相同的,因此表现出相同的化学行为[4],是基于原子类别的视角认识元素。从古代基于哲学物质观的元素概念到现代基于原子类别的元素概念,我们对元素的认识从宏观深入到微观,由物质视角发展到原子视角。由此可见,我们对元素的认识在不断地深化,并可以从元素概念的演变中抽提出不同水平的认识视角,而“物质最基本的成分是什么”这个问题的答案也在不断地形成,并逐渐接近本质性的认识。具体的认识发展过程如图2所示[5]。

1.2 元素性质为什么具有周期性

1816年普劳特提出设想,所有元素的原子量实际上都精确地等于氢原子量的整倍数,因此氢原子可能是各种元素的原始物质。这一假想虽然缺乏实验依据并且后来被斯达精确测定出的原子量很少是整数这一事实所否定,但是其中蕴含的元素之间存在联系的观念却引起了科学家们的关注。对于揭示元素之间的内在联系,在探索原子量与元素性质变化规律的过程中取得了突破[6]。最早对元素的原子量和化学性质之间的关系进行研究是从性质相似的元素组中寻找原子量的数学关系,显然这种分类工作只局限于部分元素,没有把所有元素作为一个整体来考察;1869年门捷列夫对当时已知的63种化学元素进行规律性的排列形成了元素周期表,并于1871年给出了元素周期律的定义:元素(以及由元素所形成的单质或化合物)的性质周期地随着它们的原子量而改变[7]。门捷列夫是从元素的整体上全面把握了元素性质之间的内在联系,从原子量的视角揭示了元素性质的周期性,并应用它发挥了理论的预测性和创造性。至此之后,元素不再是彼此孤立的偶然堆积,而是具有系统性和规律性的统一体。随着人们对元素的深入认识和新元素的发现,门捷列夫当年建立的化学元素周期表也出现了一定的问题,问题之一就是元素“倒置”(钾氩、镍钴、碘碲),伴随着“原子结构模型”的日臻完善,关于原子在元素周期表中“位置”的依据、隐藏在原子量背后的某种内在依据逐渐浮出水面,元素周期律的微观本质也逐渐明晰。

1897年汤姆逊发现了电子,原子不可分的传统观念彻底破灭了,由此开始了对原子内部结构的探寻。在卢瑟福1911年提出的原子行星模型中,只知道原子核具有正电荷且其数目被称为核电荷数,核外电子数等于核电荷数,但是核电荷数在不同元素的原子中各有多少还是未知数。元素“倒置”表明原子量不是决定元素排序的内在依据,范登布洛夫提出建议,原子的核电荷数对应于元素在周期表中的排列次序[8]。1913年莫斯莱把元素按特征X射线谱排列的序号称为原子序数,他发现原子序数与元素在周期表中排列顺序具有惊人的一致性,并将原子序数和核电荷数相联系,认为两者是相等的。后来卢瑟福在1914年通过阴极射线轰击氢的实验中,发现了原子核中存在正电荷并命名为质子,由此开启了对原子核微观结构的认识。原子序数的提出及其意义阐明以后,元素周期表中的“倒置”问题就烟消云散了,这说明化学元素周期律并不是元素按原子量由小到大排列的结果,而是按原子序数递增排列的结果,从而形成了现代对元素周期律的认识,即元素的性质随着原子序数的递增呈现周期性递变。

随着量子力学的研究和量子化学的发展,深入到微观结构层面,科学家们都在通过寻找电子的排列和运动规律以解释元素的化学性质为什么会随原子序数的增加而发生周期性变化。1913年玻尔结合量子理论提出新的原子结构模型,他认为绕核运动的电子决定元素的一切化学性质,并依据已经发现的元素周期律猜想,原子中的电子可以被分为不同的组,每一组包括的电子数等于按原子序数递增排列的元素序列的一个周期[9],结合电子运动的定态和跃迁假设,提出原子的壳层结构以解释元素性质的周期性递变。在现代原子结构模型中,电子具有波粒二象性,因而用波函数对电子微观运动状态加以描述,通过求解多电子体系的定态薛定谔方程,确定了单电子近似下的空间波函数(即原子轨道)可以由3个量子数n、 l、 m来描述,而原子的电子组态,即量子数n和l都确定的原子核外电子排布,是决定元素性质的一个重要因素,因而元素性质具有周期性实质上是原子的微观电子组态所具有的周期性递变规律在宏观层面的反映[10]。由此可见现代原子结构理论深刻地揭示了元素周期律的本质,现代元素周期律可以表述为:随着原子序数的递增,元素性质由于原子的微观电子组态所形成的周期性递变规律而呈现周期性变化。对元素性质具有周期性的认识发展过程如图3所示。

1.3 元素性质的周期性如何表达

元素性质的周期性是用周期和族两个维度加以表征并形成了元素周期表。在门捷列夫时代,元素的周期是元素性质重复相似的过程,族的概念是与元素的原子价联结在一起的,形成了以原子量大小为周期,以元素性质相似性为族的元素周期表;在原子结构理论指导下的元素周期律,周期是原子核外电子的建层过程,族的概念则以核外电子排布的共同特征为依据[11],形成了以原子序数大小为周期,以原子相同的电子结构为族的现代元素周期表。现代原子结构理论从微观结构层面对元素周期表中的周期和族进行了本质阐述,主量子数n对应的是能层的概念,表示核外电子运动的主要层次,角量子数l对应的是能级的概念,规定着核外电子运动的各个分层,磁量子数m决定了能级的轨道数,和泡利不相容原理结合,又规定着各个分层的电子数目,同时电子的排布还遵循能量最低原理。元素周期与元素原子壳层结构间的关系并非是主量子数n直接对应于周期,而是通过(n+0.7l)所决定的能级组[ns、 (n-2)f、 (n-1)d、 np]与元素的周期一一对应,因而每周期的元素数目按2、 8、 8、 18、 18、 32、 32的分配原则分布于1~7周期。通过能级组也可以很好说明元素周期表中的族,元素原子相同的电子组态称为族,由于倒数第三层的f轨道深藏于内部,对元素原子间所形成的化学键的贡献接近于零,因此,与元素的化学性质直接相关的是近似的价轨道能级组[ns、 (n-1)d、 np]。这个近似的价轨道能级组最多可填充18个电子,即有18种电子组态,每一电子组态就代表一个“族”[12]。

1.4 认识视角和认识思路

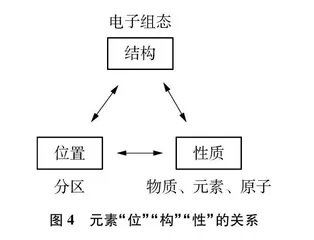

通过对物质最基本的成分是什么的回答,认识到了元素的类属性,元素同时具有宏观性和微观性;通过对元素性质为什么具有周期性的回答,认识到结构决定性质;通过对元素性质的周期性如何表达的回答,认识到元素周期表中位置的重要性。而在这三个问题的解决过程中也形成了不同的认识视角:第一个问题形成了宏微结合的视角,第二个问题形成了结构视角,第三个问题形成了位置视角,将认识视角结构化形成认识思路即元素“位”“构”“性”的三角关系。在该关系中,原子结构是本体和基础,性质是表现,位置则是周期律理论体系中的逻辑形式[13]。只要知道三个视角中的一个,就可以推出其他两个视角,其关系如图4所示。

其中对位置的研究主要是对元素进行分区,把价电子构型相似的元素分为同一个区。对结构的研究主要集中在对电子运动和排布的研究。对性质的研究可以分为三个层面,宏观层面是对物质性质的研究,主要关注物质的氧化性和还原性;宏微结合层面是对元素性质的研究,主要关注元素的金属性以及非金属性;微观层面是对原子性质的研究,而原子性质是通过原子结构参数来体现和表征的。原子结构参数可以分为两类:第一类是和自由原子的性质关联的参数,例如原子电离能和电子亲和能,分别对应于元素的金属性和非金属性;第二类是化合物中表征原子性质的参数,例如原子半径和电负性[14]。

元素周期律的奥妙之处在于客观地反映了元素原子核外电子排布的微观规律随原子序数递增的周期性变化,这在宏观上表现为元素原子的性质随原子序数递增而呈现周期性递变。元素周期律承载了两方面的功能:第一建立了位置、结构、性质之间的联系;第二建立元素世界与物质世界的联系,即利用元素在元素周期表中的位置和原子结构,分析、预测、比较元素及其化合物的性质。

2 基于学科理解的教学设计

郑长龙教授课题组在“‘素养为本’的化学课堂教学的设计与实施”中提到对化学课的结构进行“板块化”设计,对化学课的内容进行“任务化”设计[15]。本文将借鉴板块任务化的教学设计模式对“元素周期律”主题课例进行“素养为本”的教学设计。