高中化学教科书中微观可视化表征的发展研究

作者: 刘一兵 夏加亮 彭兰贞 王赟

摘要: 运用内容分析法,分析近30年以来,不同时期人教版4套高中化学教科书中微观可视化表征的特征。教科书中微观可视化表征分析类目包括构图类型、呈现方式、图形标记、立体程度、图文结合和表征水平。定量分析揭示了不同历史时期人教版教科书中微观可视化6个维度的历史变迁。

关键词: 高中化学教科书; 可视化表征; 内容分析法

文章编号: 1005-6629(2022)11-0009-07

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 化学教科书中微观可视化表征研究概述

1.1 化学教科书中微观可视化表征研究的必要性

教科书是主要的课程资源,在科学教学中起着重要的作用,对课程设计、活动安排和作业布置以及课程的发展和演变有着重要影响。教科书通过文本(语言模式)和视觉表征(视觉模式)等多种形式来帮助学生获取科学知识,其表达的适切性和准确性是学生理解相关概念或现象的决定因素[1]。有研究者认为,视觉表征不仅仅是意义制造者的工具,而且因为它可以表达不容易用语言表达的思想,故受到教科书分析者的日益关注[2]。

化学教科书中微观可视化表征,是指将不能直接观察到的化学微观实体或事件,通过照片、手绘图、示意图等方式形成的图像。此处,化学微观实体界定为分子、原子、离子和亚原子等本身状态;化学微观事件是指化学微粒之间相互作用发生的过程与结果。

聚焦化学教科书中分子、原子、离子或亚原子粒子的微观可视化表征特征,就其根本原因是学生将微观可视化外在特征转化为内在表征,是理解化学现实世界现象的先决条件。这意味着可视化表征的特征,若出现缺陷,可能会导致学生理解出现偏差,甚至出现迷思概念[3]。研究和分析化学教科书中的微观表征特征,主要目的是把握其对学生学习的影响,为教师教学提供有益启发。

1.2 化学教科书中微观可视化表征研究简介

2011年,Gkitzia等人开发了化学教科书中三重表征分析框架[4]。其依据是宏观、微观和符号之间,以及与文本之间的关系。2017年,Shehab等人采用此框架,研究了黎巴嫩中学化学教科书中的三重表征[5]。2019年,Goes等人研究巴西中学化学教科书中氧化还原反应内容的可视化[6],提出了表征的图像属性和表征的课程取向。2020年,Papageorgiou等人研究希腊中学化学教科书微观粒子的可视化表征,提出其图形特征的分类[7]。它为微观可视化系统分析提供了新的分析视角。

国内化学教科书中可视化研究与国外研究相比,具有相似分析视角,均涉及化学三重表征分析工具,国内学者移植了国外分析框架,并做了部分改进,未涉及专门研究化学教科书中微观实体和事件的情况[8]。

2 研究设计

2.1 研究问题

随着社会和科学技术发展,高中化学教科书中有关化学微观世界的编写特征会发生相应的变化。从历史视角比较,厘清教科书微观可视化发展性特征,揭示可能影响学生相关理解的因素,分析其方式变化的原因,可以为当前教科书优化和应用提供启示。本研究的主要问题为:如何系统分析和阐述化学教科书中微观可视化表征特征?不同历史时期高中化学教科书中微观可视化表征特征变化如何?

2.2 教科书的选择

依据教科书发展的阶段性和系统性,以高中化学出现选修教科书为起点时间(1991年),选择人民教育出版社4个不同时期、基于不同教学大纲和课程标准,编写的高中化学教科书为研究对象,即1991年版化学必修第一、二册和选修第三册;2000年版化学必修第一、二册和必修加选修第三册;根据《普通高中化学课程标准(2003年版)》编写的2007年化学必修1和2、化学选修1-6;依据《普通高中化学课程标准(2017年版)》编写的化学必修第一、二册、选择性必修1、 2和3(2019年版),合计19册。

2.3 分析单位

本研究的分析单位为:教科书中显性描绘微观或隐性表征微观的图像及其图题,以及文本中能阐明微观特征的信息。以每1图题上的1副图像为1处,若该图为一组图像,仍以1处进行统计和分析。

2.4 分析工具

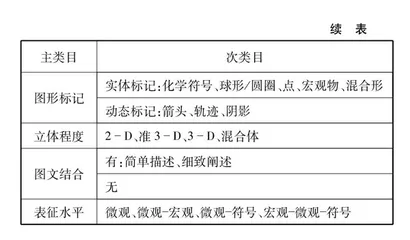

Papageorgiou等人开发的教科书中微观可视化特征分类[9],包括构图类型、呈现方式、图形标记、立体程度、图文结合和图形复杂度,能够用于多角度、多层次、系统分析教科书微观可视化。但是,该分类中“图形复杂度”界定为若是一种微观可视化情境,则为简单图形;若是两种或两种以上,则为复杂图形。我们认为,有的简单图形既包含微观实体,又有微观事件,难以称为简单图形。倘若以微观本体为中心,与宏观和符号进行组合,组合数目越多则图形复杂度越高,则可称为“表征水平”。在此,我们借鉴Papageorgiou等人开发的前5个维度,第6个维度用“表征水平”替代“图形复杂度”,以此作为本研究的分析工具。表1表示高中化学教科书微观可视化特征的分类,有关主类目和次类目相关概念界定如下。

第一,构图类型。照片是反映能够看见的人们通过电子技术拍摄的现实微观实体,例如,“用硅原子组成的两个汉字——中国(放大约180万倍)”的图片。手绘图是以徒手画出现实的微观实体或事件草图,往往省去某些细节或采用了某些符号,例如,闻气体时的正确操作手绘图,可以画出用手轻轻扇动“几条曲线代表了气体分子逸出”的图像。半示意图是指通过化学制图软件绘制的较为逼真的微观模型图,如图1所示。示意图是以概略的方式或制图技术软件,较为抽象地描述微观实体或事件所形成的图示,例如,原子结构示意图以及分子结构示意图等,如图2所示,它比半示意图更为抽象。混合图是指上述4类中有2类或以上的组合。

第二,呈现方式。尽管真实地表征微观实体及其行为非常困难,但是,扫描隧道显微镜可以让科学家有可能观察和定位单个原子和分子,例如,科学家能够通过扫描隧道显微镜获得苯分子图像。微观可视化的类比物是用类比方式表征微观实体或事件。模型表征微观可视化可以通过球棍模型、比例模型或其他模型表示微观的组成与结构。呈现的特定符号是指表征微观的各种化学组成和结构的式子,常见的有结构式、键线式、纽曼式和费歇尔投影式,它们能够反映微观实体的组成及空间结构。当表征微观实体或事件是由上述2类或2类以上组合,则呈现方式为结合体。

第三,图形标记。在实体标记中,化学符号是指用来表示各种元素组成的物质(混合物除外)及其原子数标注的符号,并且可以应用在各反应式中。球形通常以三维立体表征微粒,而圆圈、点常以二维平面表征微粒,宏观物是指用照片或手绘类比物表征微粒,其他是指方形、椭圆、曲线表征微粒。如在图1中,化学符号为Na+、 Cl-和H2O;红色、白色、黄色和绿色球形分别代表氧、氢原子和钠离子、氯离子。动态标记包括箭头、轨迹、阴影等。图1中,向右箭头表示水合钠离子向与电源负极相连的电极移动;图2中,箭头和轨迹(虚线)代表电子从钠原子向氯原子转移的方向和路径。

第四,立体程度。2-D是采用平面二维表征微粒。3-D是在三维空间中表征微观图形,常常通过软件表征颜色、光线明暗、阴影、纹理、双眼视差等方式增加其立体实感,而形成的具有三维立体效果的图形。准3-D是其中有一部分微观表征是三维空间(3-D),或者说局部有3-D,但整体上表现的微观实体或事件仍然是二维平面图。例如,图1中,虽然水分子、氯离子和钠离子属于3-D,但是水合钠离子、水合氯离子整体上看仍然是处于二维平面中,所以,微观表征是准3-D。混合体是指上述3类中有2类或3类表征的体系。

第五,图文结合。图文结合是指表征微观的图形和文字关系,存在着图下有图题(短语或句子)或图中伴有文字表征,或正文主体文字对微观图形进行阐述,否则,为无。有图文结合者又可分为简单描述和细致阐述。图文结合中的文字表征,若只是陈述事实,则为简单描述;若存在一定的微观实体之间关系的说明或事件解释,则为细致阐述。图1中“氯化钠溶液能够导电”属于简单描述。

第六,表征水平。根据与微观实体或事件相关的微观、宏观、符号表征及其组合,可分为微观、微观-宏观、微观-符号和微观-宏观-符号4级水平。其中,若出现宏观物类比微观的话,记为微观。图1中,Na+、 Cl-和H2O及其相应模型,属于微观-符号水平。

2.5 统计与分析程序

运用内容分析法,对每一微观图像,依次在高中化学教科书微观可视化特征分类中6个主类目下,确立其次类目归属并进行统计,分别计算各版本每个类目下特征频数及其百分比,然后,用各版本各类别总频数除以总微观图频数,得出总百分比。最后,对各类别统计结果进行理性分析。以图1氯化钠溶液导电图为例,构图类型属于半示意图,呈现方式为模型,图形标记为化学符号、球形和箭头,立体程度为准3-D,存在着图文结合的简单描述,表征水平为微观-符号。

3 研究结果与讨论

本研究由作者中的3位,独立地对教科书的微观可视化表征特征进行编码和统计,对于编码不一致的地方,进行商讨,最终达成一致。一致性水平为0.83,内容分析信度达到研究要求。各版本教科书微观可视化表征特征分类百分比和频数,精细统计如表2~表7所示。

3.1 构图类型

表2中,各版教科书中半示意图出现的百分比超过了55%,明显高于示意图频数百分比,这或许是由于半示意图比示意图更逼真地描绘微粒实体或事件,向读者展示了看不到的更具体的微观世界图景。半示意图主要包括2类,一类是微观结构模型图,另一类是反映微观事件的模型图。例如,图3表示当金属受到外力作用时,晶体中的各原子层就会发生相对滑动。

随着时代发展,手绘图的频数百分比,从1991年的54.3%下降到2019年的7.1%,呈下降趋势,这是因为制图技术中计算机绘图软件的发展缘故。同时,照片数、示意图和混合图频数百分比略有增加。

3.2 呈现方式

表3显示,不同时期的教科书中,模型和类比物频数百分比表现出一定变化趋势。模型表征频数百分比从1991年的45.7%上升到2019年的63.8%。这是由于模型的研究逐渐增多,对模型教学作用的认识也更加深刻,特别是2017化学新课标凸显模型认知的化学学科核心素养的缘故。模型表征主要为微观实体,涉及微观事件较少。类比物的频数百分比呈逐步下降趋势,从1991年的28.6%下降到2019年的5.5%。类比物下降数目主要为教科书中趣味卡通漫画表征微观事件,如图4所示,2000版的氧化还原反应与电子转移关系卡通漫画图等,2019版不再采用。

笔者认为,这种得失电子,钠离子显现出难受,氯离子却高兴,带有情感的漫画,未必适合解释科学问题。

4个不同时期的教科书真实物的呈现几乎限于扫描隧道显微镜拍摄到的1到3例图片,变化不大。特定符号主要是采用结构式呈现微粒,少数为键线式,不同时期版本教科书差别不大,其他诸如纽曼式和费歇尔投影式,未出现于教科书中,这是教学大纲或课程标准不做要求的缘故。

3.3 图形标记

表4中,不同时期的教科书中微观可视化的图形标记表现出不同特征。

其一,球形或圆圈是图形标记的主要形式。1991和2000年版教科书中球形标记色彩单一,主要为黑、白,个别为红色,立体感不够。2007和2019年版教科书中球形标记出现红、橙、黄、绿、紫、黑、白、灰等色彩。这种标记更容易区别化合物中不同元素原子,且伴随色彩明暗差异,立体感更强,也容易判断原子间的距离、键角等参数。但是,同一微粒,教科书中出现色彩不一,如钠离子,有黄色(如图1),也有紫色(如图5)。对于教科书而言,保持风格统一还是很有必要的。

其二,化学符号百分比达到45.2%,这是因为球形或圆圈表示分子结构模型时,常常伴随元素符号、分子式等。其三,点和宏观物表征的频数百分比,分别从1991年的28.6%和17.1%,下降到了2019年的5.5%和6.3%,说明这类图形标记在最新版教科书中,仅仅成为辅助手段。

此外,表征微观动态特征的符号主要是箭头、轨迹和阴影,如图6中轨迹表示分子的运动。上述总频数百分比分别为14.1%、5.3%和0.6%,显示不同时期教科书中微观可视化的刻画,以静态为主,动态较少,而微观世界是运动和静止的统一。教科书中何时、如何表征微观事件的动态特征,是教科书编者需要探讨的问题。