技术赋能的中学化学探究性实验教学微创新

作者: 何盼 占小红

摘要:为顺应教育信息化的时代大背景,实现教育技术与中学课程实验教学的有效整合,构建了技术赋能视角下中学化学探究性实验教学结构,基于微创新策略探索了技术赋能的中学化学探究性实验教学微创新的有效路径,并结合案例加以分析说明。

关键词:技术赋能;化学实验教学;教学结构;微创新

1 研究背景

教育部在2018年印发《教育信息化2.0行动计划》,强调加快实现教育现代化。作为教育现代化的核心特征[1],教育信息化更多关注的是现代信息技术与课程教学的有效整合[2]。但在现有教育技术与课程教学双向融合的实践中,往往呈现出“技术本位”取向[3],教师大多奉行“技术至上”主义[4],依据技术的功能特点为了用而用,往往忽视了实际的学生体验和教学效果,违背了技术赋能教学的初衷。技术赋能指用信息技术改善学习绩效[5],其与教学过程应是双向渗透的,即技术能变革教学内容、方式与组织形式,教学反过来也能推动技术进化与创新[6]。而当前教学与技术适配性欠佳,主要体现在传统课堂教学结构未实现根本性变革[7],使技术只能生硬叠加在教学内容上,无法真正融合。因此,技术赋能须从变革教学结构出发,才能真正促进教育技术与课程教学有效整合。

技术赋能以教育创新为导向,这种创新是宏大而整合的,是由无数教学微创新迭代演化形成的。而落到实践上教学微创新的操作性更强,强调从细处着眼,发挥水滴石穿的累积效应。可见,教学微创新是技术赋能教学的一个重要切入点。化学实验最能体现化学学科特征,其中探究性实验更是能培养学生的创新思维和实践能力,因此化学探究性实验教学微创新的探索对于技术赋能化学教学尤为关键,借鉴教育领域对微创新的定义[8],可将技术赋能的中学化学探究性实验教学微创新理解为:以学生为中心,以实现中学化学探究性实验教学效果的改善与提升为目标,通过教育技术及相关实现设备的支持,对中学化学探究性实验教学环节进行细微调整,以期在累积与整合中实现突破性发展的一种创新模式。

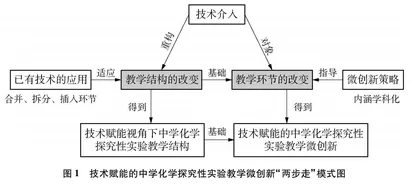

从定义上看,中学化学探究性实验教学微创新改变的对象是教学的微观环节。落到操作层面上,化学探究性实验教学微创新应从实验教学的结构体系着眼,在结构调整基础上针对具体教学环节进行策略性的微创新,即“两步走”模式(见图1):首先改变教学结构,须明确技术介入会带来教学结构的重构,如改变教学环节的构成及内涵;其次是在德鲁·博迪和雅各布·戈登堡提出的微创新策略[9]指导下改变教学结构中的具体环节。微创新策略在设计“互联网+”理念融合创新项目[10]、优化环境工程专业实验教学环节[11]、改善微课课堂教学[12]、处理无机化学实验三废污染问题[13]等领域进行了应用实践,推广意义良好。因此,本文尝试构建了技术赋能视角下的中学化学探究性实验教学结构,基于微创新策略探索了技术赋能的中学化学探究性实验教学微创新的有效路径,并结合案例加以分析说明。

2 技术赋能视角下中学化学探究性实验教学结构的重构

教学结构即在某类教育思想、理论指导下,由教师、学生、教材、媒体四个教学要素相互作用形成的教学活动进程的稳定结构形式[14]。从定义上看,要重构教学结构,可从改变教育思想理论、教学要素互动关系两个方面入手。相对而言,后者更能体现教学微创新的内涵,因此本文将从改变教学要素的互动关系出发,从教学环节角度考虑中学化学探究性实验教学结构的重构。

化学探究性实验教学一般分为实验问题的提出、实验假设的形成、实验计划的制定、实验计划的实施、实验结果的得出和实验结论的形成与表达六个环节。经文献调研,发现许多学者考虑到技术引进、教学目标转变和教育理念融入,对化学实验教学模式进行了探索:如基于混合教学平台“雨课堂”,采用翻转课堂模式将化学实验教学分为课前、课中、课后三个阶段[15];将虚拟仿真实验镶嵌于传统实验教学中,形成线上线下结合的模式[16];为实现教学目标从“培养适应能力”到“培养科学思维”的转变,建立科学思维导向的探究性实验与论文式报告相结合的实验教学模式[17];在实验教学中融入创客教育理念[18]和合作学习理念[19]等。不难看出,以学生为中心的化学实验教学模式是大势所趋。考虑到以学生为中心的教学原则和技术赋能的可推广性,本文通过信息化视角,基于几种已有技术的应用,为体现技术介入带来的影响,对中学化学探究性实验教学的一般环节进行重构,形成技术赋能视角下的中学化学探究性实验教学结构。

首先,梳理中学化学探究性实验教学一般环节中各环节的任务,从优化教学需求的角度考虑技术介入能够改变什么、表现为什么。例如,在实验问题提出环节,明确教学任务是创设情境、引出实验问题,关键在于问题情境的呈现和问题的引出方式。在此基础上通过合并、拆分、插入环节等方式重构教学结构,以适应技术介入。如利用数字化实验能实现数据采集、呈现和处理一体化,因此实验计划实施与实验结果得出环节可进行合并;利用多媒体技术能突破教学时间限制,因此可对实验问题和假设提出环节进行拆分,在课前让学生根据问题情境检索资料、自主提出假设,强化学生的问题意识和证据意识;而利用无线同屏技术、多媒体技术、增强现实技术、热成像技术、红外光谱等对实验结论的形成与表达环节进行形式拓展,促进学生充分交流讨论和反思。至此,形成技术赋能视角下“实验问题的提出-实验假设的形成-实验计划的制定-实验计划的实施与实验结果的得出-实验结论的形成与表达”的中学化学探究性实验教学结构,如表1所示。

3 中学化学探究性实验教学微创新策略设计

在重构中学化学探究性实验教学结构后,对微创新策略进行学科化,据此指导实验教学环节的优化。

3.1 微创新策略概述

德鲁·博迪和雅各布·戈登堡提出了五条微创新策略,分别是减法策略、乘法策略、除法策略、任务统筹策略和属性依存策略[8]。减法策略强调对系统内部部件的删除,如耳机由听筒、话筒和接线头构成,删听筒即得麦克风,删接线头即得蓝牙耳机;乘法策略强调对系统内部部件的复制,如复制手机显示屏画面以实现画中画;除法策略强调对系统内部部件的重组以实现功能性保留,如将银行柜台的存取款服务单列为ATM机;任务统筹策略强调给系统内部部件附加任务,如给烧烤架增设导流板以实现无烟化;属性依存策略强调系统内部各部件的关联,如在夜晚用手机扫描共享单车时摄像头和手电筒同时开启。

3.2 微创新策略的学科化

微创新策略强调在框架内有思路地创新,减法策略、乘法策略和除法策略注重剖析系统结构,找出目标部件并进行删除、复制、重组等操作,再分析可行性;任务统筹策略和属性依存策略更多关注到各部件的作用和关系。因此,要实现微创新策略在特定领域的迁移应用,须先将领域内系统结构剖解为独立的不同部件,再尝试对各部件进行删除、复制、重组操作,并思考各部件的作用和关系,最后界定五条微创新策略在领域中改变的对象、操作和目的,即实现微创新策略的演绎,完成微创新策略内涵的学科化。

为使微创新策略更好地指导中学化学探究性实验教学的技术赋能过程,将微创新策略对应中学化学探究性实验教学活动进行内涵转化,如表2所示。

在具体操作中,首先将实验教学分解为教学目标、教学主体和教学中介三个组成部分,再继续拆解为不同部件,例如教学目标含认知因素和非认知因素,教学主体含教师和学生,教学中介含教学内容和教学手段与方法。再针对各部件逐个分别尝试运用五条微创新策略,如运用减法策略时,发现教学目标中认知因素和非认知因素都不能删除,教学主体中可删除教师以突出学生主体性,而教学中介中受现实因素限制可删除部分教学手段。故将中学化学探究性实验教学微创新中的减法策略进行内涵学科化,定义为:受实验条件限制或有突出主体优先性的需要,删除实验教学中的某一构成要素(如教师、载体等)。以此类推,可分别对五条微创新策略的内涵进行学科化。

4 微创新策略在技术赋能的中学化学探究性实验教学中的应用

基于技术赋能视角下的中学化学探究性实验教学结构,分析并针对结构内部各环节关键性诉求,灵活选用内涵学科化后的微创新策略,深入优化和改进实验教学各环节,深度整合教育技术与实验教学,以实现技术赋能的中学化学探究性实验教学微创新。

4.1 实验问题提出的微创新

实验问题的提出环节侧重于创设真实情境,传统教学中因课时安排紧凑,教师常直接给出实验目的,忽略了问题情境的创设,不利于学生问题意识培养和创新素养提升。对此,可运用乘法策略将多媒体技术和延时摄影技术整合进此环节,将声音、画面、文本有机结合,优化信息呈现方式,同时呈现化学宏观、微观、符号三重表征,充分调动学生感官,引导学生积极思考。

如在引入《探究铁与硫酸铜置换反应的影响因素》问题背景时,由于反应速率慢、生成铜少且不易观察溶液颜色转变,影响实验演示效果。此时,教师可利用延时摄影软件事先拍摄铁和不同浓度硫酸铜溶液的反应,使动态实验过程可视化,学生能明显观察到随着反应进行,铜在铁上生长以及溶液颜色分层,造成强烈视觉冲击。为减小介质扰动,实现铜的稳定生长,还可将水溶液替换为琼脂凝胶,见图2[20]。接着借助多媒体技术演示反应微观过程,并展示反应方程式,帮助学生建立三重表征之间的联系。最后,教师将素材打包通过网络平台发送给学生,鼓励学生提出问题、通过查阅资料提出假设。学生观看素材后,探究兴趣和热情被调动,根据反应现象的差异,发现值得探究的问题是“影响铁与硫酸铜置换反应的因素有哪些”,以便后续实验假设形成。

4.2 实验假设形成的微创新

实验假设的形成环节关注学生对假设可检验性的判断。传统教学中碍于时间问题,教师常将假设与问题一概而论,不利于学生独立思考。对此,可让学生课前查阅资料整理出假设合集,课上运用属性依存策略将概念图应用程序和交互式电子白板整合进此环节,能迅捷帮助学生增强知识点间的关联,灵活迁移所学知识判断假设可检验性。

如在探究《钠与水的反应》时,学生已通过网络了解到钠与水会产生氢气,但对原理一知半解,此时教师需引导学生从元素组成和氧化还原角度思考反应产物及检验方法。教师可利用交互式电子白板的图库功能和拖放功能,结合概念图应用软件设计选择式、填写式概念图,帮助学生巩固概念间的关联[21]。如图3,教师组织学生在电子白板上以拖拽和填写方式完善概念图,建立起知识点间的联系,明确产物检验操作,以便后续实验计划制定。

4.3 实验计划制定的微创新

实验计划的制定环节侧重于发挥学生的主体性和实验计划的呈现与评价,在实际教学中教师常直接展示实验药品、仪器和装置图,重点讲解实验操作要点和注意事项,虽规范了实验操作、规避了实验风险,但缺乏对学生实验设计的训练,不利于培养学生辩证性思维和发散思维。对此,运用减法策略将多媒体技术和交互式电子白板整合进此环节,教师仅需预设资源库,学生自行判断实验变量、控制实验条件,选取装置并模拟搭建,经教师审核后制定实验计划,以充分发挥学生主体性;运用乘法策略将无线同屏技术整合进实验计划的呈现与评价过程,教师选取典型实验计划投屏,引导学生思考计划优缺点、完善实验计划。