让学习看得见

作者: 周红梅 杨燕

【摘要】劳动技能课程是帮助培智学校学生掌握生活必备的劳动技能的课程。为了落实立德树人根本任务,教师需要以人为本、因材施教,改进学生对劳动技能的课堂学习方式,让学习看得见。劳动技能课程要求教师正确认识劳动教育,鼓励学生以多样的学习方式培养观察能力、实践能力、思维能力,发展劳动技能。

【关键词】培智学校;劳动技能;课堂学习方式

作者简介:周红梅(1977—),女,江苏省南京市育智学校。

杨燕(1982—),女,江苏省南京市育智学校。

《培智学校义务教育劳动技能课程标准(2016年版)》(以下简称《课程标准》)提到,培智学校在实施劳动技能课程的过程中,要注重基础、体现综合、尊重差异、关注安全。《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》指出,要尊重残疾儿童青少年身心发展特点和个体差异,做到因材施教,实现适宜发展。由此可知,课堂中教与学的方式是否合适,是否有利于提高课堂教学质量,成为一线教师需要关注的问题。

目前,部分教师对于劳动技能的课堂教学方式已做出很多改变,但是对于劳动技能的课堂学习方式做的改变较少。一些学生在这样的课堂中,依旧听得多、想得少,学动作时不知为何而学。劳动技能的课堂突出实践,强调学生的直接体验。学习方式是学生在进行学习活动时所表现出的具有偏好性的行为方式与行为特征[1]。笔者认为,对劳动技能的课堂学习方式的改变,要看见学生的学习,要让学生在观察中思考、在操作中感知。而“看得见的学习”符合学生的性格及学习差异性,表现为学生人人参与、各有所获。因此,笔者针对劳动技能的课堂学习方式展开了实践探索,下面以中年级(4~6年级)劳动技能课“我会套枕套”为例进行具体阐述。

一、关注目标,明确学生是学习方式指向的主体

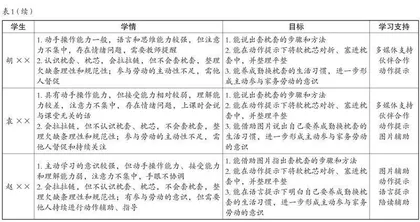

学生需要发展的劳动技能涉及学生的劳动品质、劳动能力、劳动意识、劳动精神。对于劳动技能课程过程与方法的总目标,《课程标准》指出:“能协调运用肢体和感官参与活动,观察和分析事物;具有对劳动技能进行模仿和实际操作的能力;改善认知功能,提高精细动作水平和交流合作能力……”上述目标强调学生的多感官参与、观察与分析、模仿与实际操作、精细动作完成、交流合作等。因此,笔者基于学生在课堂中的行为参与、认知参与、情感参与情况,制订了凸显学生学习主体地位的个性化学习目标。笔者针对班上4名学生制订的目标如表1所示。

教师要关注学生个性化的学习需求,为学生有效达成课堂学习目标提供支持,适当降低目标达成的难度。例如:动手操作与理解能力较强的学生可以通过聆听教师的讲解或观察教师的操作示范,自主完成学习;理解能力稍弱的学生可以通过观察教师提供的分解动作图,在教师的提示下操作,进而完成学习;理解能力较弱且手脑不够协调的学生可以通过教师提供的辅助工具完成学习。

二、关注过程,满足学生差异性的学习需求

(一)整体观察,调动视觉感官

调动视觉感官观察事物,可以在观察过程中对事物的特征有一定的认识。整体观察能够帮助学生整体感知事物,学会从多个角度、按顺序观察。教师需要在课堂上通过呈现完整的操作过程,给予适时的引导,布置劳动任务,发展学生的观察能力。

在“我会套枕套”一课中,笔者先引导学生观察伙伴套枕套的方法,试着说出伙伴在操作中遇到的困难,进而了解本课的学习重点是“将软枕芯对折、塞进枕套中,并整理平整”;再引导学生观看套枕套的教学视频,并进行步骤概括。由整体观察过渡到细致观察,一方面可以发挥学生的能动性,帮助学生突破学习的难点;另一方面可以引导学生通过对操作过程的观察,将自己的真实看法说出来。

(二)实际操作,体验真实生活

学生借助真实的情境,有利于运用已有的生活经验进行实际操作,也有利于形成“劳动技能源于生活、服务于生活”的认识。因此,教师要以学生的生活为核心,以学生在生活中的需要和问题为出发点,遵循学生的身心发展特点,让学生体验真实生活。

在“我会套枕套”一课中,笔者联系学生的生活,让学生将教室里的课桌当作自己家中的床,为任务创设了这样的情境:这个周末,你从鸟鸣声中醒来,想要为妈妈展现自己刚学的套枕套这项技能……学生在上述生活情境中展开亲身实践,能更好地增强动手操作能力。

(三)自主模仿,提升参与主动性

模仿在儿童的动作、语言、绘画以及行为习惯、行为品质等方面的发展上起着重要作用[2]。自主模仿作为学生自我驱动的行为,可以帮助学生有效形成相应的行为能力。学生需要在劳动过程中不断模仿、操作,进而有所收获。笔者发现,一些学生具有模仿的能力,但是缺乏自主模仿的意识。他们开展劳动技能的课堂学习的一种重要方式就是模仿,不过这需要他们产生“我想模仿”的心理需求。所以教师应该先让学生形成主动参与的意识,再提高学生模仿的能力。

在“我会套枕套”一课中,学生从通过操作发现问题、聆听视频中的教师对动作的讲解,到观察笔者的操作演示,再到自己模仿笔者的操作,就是他们逐步培养自主意识和模仿能力的过程。这也说明学习方式的改变,并不是一味地布置任务就能实现的,而应该基于学生的意愿。

(四)任务分解,发展学习思维

任务分解是一种借助分解的任务来处理日常生活中的事务的学习方式,需要将一项任务的完成步骤进行细分,再按照先后顺序一步步地完成该项任务。这就要求教师善于进行劳动技能学习的任务分解。将任务分解得足够细致,才有利于学生有条不紊地操作,从而培养自身的劳动技能学习思维。

在“我会套枕套”一课中,笔者根据套枕套的步骤,确定了“找”“塞”“理”这三个关键动作,在教学时借助分解动作图进行动作示范和讲解,并反复播放教学视频,帮助学生掌握关键动作,指导学生进行练习。如在学生学习塞枕芯的过程中,笔者进行任务分解,启发学生通过抓、握、捏、拉来掌握“塞”这个动作。可见,教师对劳动任务的分解,能引导学生在劳动实践中学会手脑并用。

(五)协同合作,激发情感

《课程标准》提到,劳动技能课程要注重学生劳动素养的养成,在掌握基本劳动技能的同时,获得成功的劳动体验,增强劳动意识,养成劳动习惯,学会沟通与合作,形成良好品德和健康的心态,获得劳动技能的综合运用能力。这就要求教师在优化劳动技能的课堂教学时,不断激发学生参与课堂活动的意愿,创造师生合作、生生合作的机会,启发学生表达自己的情感。教师帮助学生学会劳动、学会合作,能为他们适应社会打好基础。

在“我会套枕套”一课中,学生进行了小老师的扮演。有的“小老师”模仿了笔者进行动作示范的过程,有的“小老师”则模仿了笔者指导需要帮助的学生的过程。之后,学生采取与伙伴互助的方式完成了套枕套的所有动作,在这个过程中自行分配了自己与伙伴需要做的一到两个动作,并且进行了情感交流。这样,学生能够在合作中各显身手,在互相帮助的过程中熟练掌握劳动技能,收获劳动成果,共同体验合作的成功与快乐。

三、关注效能,开展学生参与的课堂评价

关注目标、过程的劳动技能的课堂教学应该有对应的评价标准。劳动技能的习得需要学生进行实践。但学生参与了实践,并不代表他们掌握了劳动技能。效能是人们在有目的、有组织的活动中所表现出来的效率。学生的学习效能同样要有确定的参考指标。在劳动技能的课堂教学中,教师要为劳动的每一个步骤制订相应的指标。学生每做完一步,就能获得这一步的指标对应的分数。教师也要以学生的态度、情感等作为评价学生的参照点,同时鼓励学生参与劳动技能的课堂评价过程,让学生知道自己应该围绕学习任务评价什么,怎样评价,通过有效的自我评价,积累劳动经验,增强劳动意识。

在“我会套枕套”一课中,笔者根据套枕套的关键动作“找”“塞”“理”设定的标准分别为“准确快速”“四个角一一对应”“平整美观”。这样,学生在套枕套时就对自己的劳动有了明确的要求,进而认识到只有在找枕套的开口时做到准确快速,才能在塞枕芯的环节有充裕的时间将枕芯完全塞进枕套中,且保证枕芯与枕套的四个角是一一对应的,在最后整理枕套时更容易使枕头平整美观。

结语

让学习看得见,基于对劳动技能课程目标的科学解读,基于对学生学情的有效评估,基于对联系发展需求的学生实践的合理指导。让学习看得见,是对学生课堂学习方式的一次改变,有利于让每一位学生的劳动品质、劳动能力、劳动意识、劳动精神都能得到发展。教师要在课堂教学中发挥劳动技能课程的作用,改善课堂生态,唤醒学生的主体意识,关注、优化学生的学习过程,发展学生的综合能力。

【参考文献】

[1]刘浩天.自媒体在思政理论课中的建构主义学教应用试探[J].文教资料,2021(9):92-95.

[2]刘艳.模仿:为儿童说写助力[J].广东教育

(综合版),2016(6):38-39.