刍议初中化学情境生活化的教学探索

作者: 倪冰楠

【摘要】新课程改革强调教育与生活的关系,关注学生的学习经验和兴趣。化学是一门与社会、生产、生活联系非常紧密的学科,教师利用好这一优势,创设生活化教学情境,有利于激发学生兴趣,培养他们的学科核心素养和社会责任意识。教师应从学生最初学习化学开始,围绕课堂内容探索如何有效创设生活化情境。

【关键词】初中化学;生活化;情境

作者简介:倪冰楠(1989—),女,江苏省苏州工业园区星澄学校。

化学与生产、生活联系紧密,社会发展离不开化学,同时社会需要培养更多科研人员,所以初中化学教育意义重大。教师应利用好化学学科优势,创设核心素养视角下的教学情境,即情境真实、具体,富有启发性,贴近生活实际,具有一定的应用价值,以此帮助学生分析和解决实际问题[1]。生活化情境的创设应以学生为主体,让他们感受到化学在生活中无处不在,结合已有经验更积极地参与到化学学习中[2]。

一、在课前准备中精选素材

陶行知说过:“没有生活做中心的教育是死教育。”教师应指导学生最终走向生活,这就要求教师做有心人,善于观察,站在学生的角度进行探究,及时收集、筛选生活中的案例,再将其合理运用到课堂中,从而做到随手抓来都是学问,都是本领[3]。比如对于下面几种情形,教师可以尝试这样做。

(一)紧跟时事的案例

在进行沪教版九年级下册教材第6章第1节“物质在水中的分散”的教学设计时,教师可以结合如何正确防疫的内容,利用两种不同的消毒剂引出教学主题。其中一种消毒剂是使用消毒酒精配制而成的(将液体分散到水中形成溶液),另一种消毒剂是使用消毒片配制而成的(将固体分散到水中形成溶液)。上述内容是社会时事热点,也是学生在生活中能切实感受到的真实情境。选择这样的素材创设情境,能够激发学生兴趣,让他们更有代入感,同时起到巩固知识的效果。教师可以将学生在课堂上自行配制的消毒剂放置在班级的防疫角,供日常消毒使用。

而对于本章第2节“溶液组成的表示”涉及的基础实验“配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液”,教师也可以利用上述配制消毒剂的素材,将其作为教学内容的补充,带领学生从定量计算的角度(第1节内容的引入属于定性教学)加深对溶液组成的理解,培养学生的动手能力。

(二)生活日常的案例

在引导学生探究灭火的条件前,教师可以选择“用西瓜灭火”这类富有趣味性的生活素材。如有的素材的主要内容是:在行驶途中,一位驾驶员的汽车引擎着火了,在没有携带车载灭火器的不利条件下,他灵机一动,抱起两个大西瓜向起火处砸了过去,起到了灭火的效果。这有利于学生在欢乐的氛围中对学习内容充满好奇,也有利于课堂教学的推进。在学生掌握了灭火的方法后,教师可以围绕此素材进行拓展延伸,如设计“若汽车引擎盖冒烟,能否直接打开引擎盖?为什么?”的问题,促使学生回忆物质燃烧的剧烈程度与哪些因素有关。然后,教师可以介绍三种较为常见的灭火器,即干粉灭火器、泡沫灭火器和二氧化碳灭火器,通过介绍它们的成分和反应引出灭火原理,让学生了解不同灭火器的适用范围,增强消防意识,提高自救能力。

另外,教师还可以鼓励学生关注生活中的细节,把他们提出的问题整合成生活化素材。比如,在复习有关酸的性质的内容前,教师布置家庭实验,让学生回家研究洁厕精、除锈剂等生活用品的标签,根据这些用品的主要成分和使用范围思考可能会涉及的化学原理,或查阅相关资料,写一篇科普小论文,完成后在课堂上进行讨论交流。

(三)结合历史故事的案例

化学教师除了多关注现阶段自身和学生的日常生活,也要了解化学史和化学家们的故事。如波义耳在某次实验中不小心将盐酸滴在了园丁采摘的紫罗兰的花瓣上,所产生的神奇的变色现象激起了他的兴趣,促使他进一步探究,从而发现了酸碱指示剂。又如,戴维在了解到煤矿工人的安全诉求后,深入矿井,不断研究和改良照明装置,最终发明了戴维灯,这推动了世界工业的发展。其实,阅读化学小故事也是一种有效获取生活化材料的方式,教师可以通过这些故事,让学生更期待进行生活化课堂的学习。

从形式上来看,精选的素材可以是文字、图片、教师或学生口述的内容以及自制的视频等。在精心准备素材的过程中,教师不仅能够扩充自身的教学资源库,还能够提高对素材进行挑选的能力,从而提升个人素养,向成为新时代“四有好老师”的目标更进一步。

二、在课堂教学中巧设情境

一位化学教师做过一项问卷调查,主题为“什么是有魅力的化学课堂”,调查结果显示,学生期待教师与他们进行情感交流,他们认为教师对备课的重视程度会体现在课堂中,教师不能为了教而教,而应该用他们熟悉的情境和易于理解的语言等教会他们如何思考,真正培养他们的学科思维和学科核心素养[4]。为了解决学生的诉求,以及目前依旧存在的灌输知识的问题,笔者认为教师可以在课堂教学中进行如下尝试。

(一)引入新知,创设“一境到底”的生活化情境

教师做好课前准备工作,从资源库中选取贴合课堂教学内容的素材后,不能只是为了引出主题而选取博人眼球的素材,待进入新授环节便弃之不顾,而要注意课堂情境的一致性,尽量做到“一境到底”。例如在课堂伊始,教师可以借助2019年四川凉山森林火灾的素材引出主题:“在干燥但并无明火的情况下,为何会燃起熊熊大火呢?”然后,教师可以带领学生探究燃烧必须满足的条件和灭火的原理,最后立足课堂,结合情境剖析“以火攻火”的原理。

在创设情境时,教师也可以将多种素材进行融合后运用到课堂教学中,这就需要教师潜心研究教学内容,精心设计课程,做到对化学学科内容统筹规划。比如在沪教版九年级下册教材第8章“食品中的有机化合物”的复习课中,教师可以将本章与第9章第2节“新型材料的研制”进行有机结合,创设“用材质不同的容器盛放一桌美味佳肴”的生活化情境,引出课堂内容,奠定生活化课堂基调,激发学生兴趣。之后的教学环节则继续围绕这桌佳肴进行,旨在实现素材利用率最大化,保证课堂教学的连贯性。

(二)回顾旧知,巧妙整合生活化案例

要想学好化学,需要联系生活。在教学中多联系生活是创设生活化情境、满足学生解决实际问题的需求的重要手段。

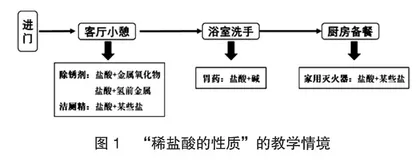

以“稀盐酸的性质”的复习为例,教师可以创设学生到教师家中参观的情境(如图1所示),让学生走遍家中的每个角落,发现一系列含有稀盐酸的生活用品,然后引出稀盐酸的化学性质,从而使教学内容生活化和趣味化。具体过程如下。

在上课前,教师可以拍摄自己家中的实景,将照片放入电子白板中,创设参观的真实情境,满足学生对于教师课堂之外的生活的好奇心。在课堂上模拟带领学生参观的情境时,教师可以让学生观察除锈剂与铁钉的反应、将胃药加入稀盐酸中的现象等,以此丰富课堂内容,让学生在探究中自主总结,深化学生对科学探究的认识。在课堂最后,教师可以带领学生设计简易的家用灭火器,进而从理论到实践,实现课堂主题的升华。

如果想要加深学生对酸、碱、盐之间反应本质的理解,培养学生举一反三的能力,教师在设计课堂内容时可以由简入难,合理设置提优板块,如让学生观察稀盐酸与氢氧化铝、稀盐酸与碳酸钠的化学反应方程式,在分析其反应本质后,独立写出稀盐酸与碱式碳酸铜的反应,真正培养学生分析和解决问题的能力。

在教学时创设这样的生活化教学情境,整合生活化案例,既能避免进行“炒冷饭式”的复习,让课堂不再枯燥无趣,又能激发学生参与教学活动的主动性,让学生自觉将旧知串联起来。

(三)勤于动手,合理融入生活化实验

化学是一门实验学科,对学生能力的培养离不开实践。对于教材中的常规实验,教师不能一味演示,而要尽量带领学生一起完成。同时为了提升学生的学习主动性,教师在教学过程中可以适当增加一些生活化的小实验,营造轻松的实验氛围,让学生亲自参与、探究与思考,从而获取知识。

1.选择随处可得的实验用品

在课堂中安排生活化实验时,教师应尽量选择学生身边随处可得的用品搭建实验装置,创设情境,让学生在家长的指导下也能回顾完整的实验过程,体会自主实验的乐趣。

比如在学习灭火的原理时,教师在课堂上可以选择教室中的湿抹布、小剪刀、小烧杯、花盆中的泥土或沙子、水、学生的扇子等,让学生通过合作探究,动手进行熄灭燃烧的蜡烛的实验,最终总结出各种灭火的方式,从而在实践中加深对知识的理解。同时,教师也可以进行趣味性的拓展延伸,如尝试采用石棉网灭火,激发学生的探究欲望,再让学生动手操作,检验用螺旋状的铜丝熄灭蜡烛火焰的效果,培养学生的创新意识,并结合戴维灯的科普视频,凸显实验探究的重要性,鼓励学生在发现问题时脚踏实地,做真研究,解决真问题。

2.安排原理简单的趣味实验

生活化实验在课堂中引入,主要是为了帮助学生从简入难、从浅入深地学习,所以教师应避免利用原理过于复杂的化学实验,如利用各类传感器进行多维度的实验探究,虽然实验数据、曲线直观明了,但对于初次接触新课内容的学生来说,尤其是综合能力一般的学生,实验涉及的器材等会影响他们对基础知识点的理解,进而降低他们的学习热情。为此,原理简单、趣味性强的生活化实验是首选。

以“微粒的性质”的学习为例,学生刚从宏观世界到微观世界时可能会不适应,他们抽象的微粒观的建立需要教师正确和有效的引导。用生活中的物品巧妙设计实验,结合简单的实验原理,创设情境,帮助学生从宏观过渡到微观,可以达到事半功倍的效果。以下为“色素赛跑”的实验设计。教师提供了两支不同颜色的水彩笔(需使用水溶性色素)、两支相同材质的粉笔、两个同等大小的烧杯、冷水和热水(其中存在干扰项),让学生进行分组讨论,选择合适物品并设计实验方案。

(1)实验一为探究微粒运动速度与微粒种类之间的关系的实验。学生需要用不同颜色的水彩笔和粉笔在两个烧杯的同一高度分别画上相同粗细的横线,将水彩笔、粉笔放入装有等量冷水的烧杯中(冷水不能没过所画横线),静置后观察色素运动的快慢。

(2)实验二为探究微粒运动速度与温度之间的关系的实验。学生需要用两支相同材质的粉笔在两个烧杯的同一高度分别画上相同粗细的横线,并将两支粉笔分别放入装有等量冷水和热水的烧杯中(水位低于横线),静置后观察色素运动的快慢。

在进行上述两个探究实验时,教师只需要进行适当引导和补充,让学生最终设计出的实验方案突出探究性实验设计的科学性和严谨性,注意规范表述;而学生才是课堂中的主人公。学生在设计和实施实验的过程中,不仅加深了对微粒性质和实验的科学探究方法(控制变量法)的理解,还培养了自身的探究能力和思维能力。从实验用品的选择、实验方案的设计、实验过程的实施、实验现象的描述、实验结论的总结,以及控制变量法的介绍,每一步都按照学生小组合作、学生代表发言的形式进行,其间的生生互动和师生互动是高效而有价值的。

结语

学生通过学习化学,要能用化学知识解决生活中的实际问题。当教师在教学中创设生活化情境时,学生往往会产生认同感,会自然而然地将所学内容应用到生活中去。如有一名学生曾经自豪地和笔者分享他与化学有关的小故事,当他向家人普及了在厨房里使用小苏打的原理时,得到了家人的称赞,这进一步激发了他对化学的兴趣,让他获得了成就感,有利于他今后的学习。

可见,教师应该用心创设生活化情境,激发学生兴趣和课堂活力,加深学生对课堂内容的印象,同时应该促使学生改变观念,从“我该学”到“我会学”,再到“我爱学”,提高其主观能动性,增强其学习的信心。在实施生活化教学的过程中,教师也可以加深对教材的理解,提高对素材进行筛选和运用的能力。

【参考文献】

[1]周业虹.核心素养视角下的教学情境创设[J].中学化学教学参考, 2019(07):29-33.

[2]程卫忠.基于生活化情境教学的课例研究:以“酸的化学性质”为例[J].中学课程辅导(教师教育),2021(09):115.

[3]董宝良.陶行知教育论著选[M].北京:人民教育出版社,2015.

[4]黄泰荣.基于学业要求的化学课后作业设计探析[J].中学化学教学参考, 2019(21):15-17.