奥肯定律原著论文研读及文献导读教学改革

作者: 李东坡

[摘 要]奥肯定律是宏观经济学中测算失业率与产出增长关系的基本准则,人们在对其进行引用时产生了诸多偏差和疑问,需要精读原著并推进相关课程教学改革。课程组通过深入研读原著论文,明确了奥肯定律使用的核心变量及计算方法,梳理了其研究思路和分析方法,补充了跳过的计算和推导过程,并将本文献作为实践案例,围绕忠于原文与适度拓展、品读吸收与合理批评、掌握精要与借鉴应用、中文导读与外语教学等四个方面的结合,论述了如何推进经济学经典文献导读教学改革。

[关键词]奥肯定律;文献导读;失业率;GNP;教学改革

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)07-0056-04

奥肯定律是美国经济学家阿瑟·奥肯(Arthur M. Okun)于1962年依据对美国宏观经济数据实证研究得出的经验法则,描述了失业率与经济产出增长之间的反向变动关系[1]。其中,产出变动与失业率变动的比值又称“产出的失业率弹性系数”,简称“奥肯系数”。60年来,奥肯定律对于指导各国精确预测失业率、合理制定宏观经济政策发挥了重要的作用。各类宏观经济学教材都重视奥肯定律的理论意义和学术价值,将其作为分析失业率和国民经济产出变动之间关系的基本准则[2-3]。

诸多学者关注奥肯定律的重要价值,开展了大量的理论和实证研究。方福前等超越原著论文,将奥肯定律表达形式归纳为五种版本,并对比了理论假设和实证结果的差异和矛盾[4]。邹沛江根据奥肯定律测算了二元结构下中国潜在产出增长率和自然失业率的关系,测算出了3.79的奥肯系数,分析了政府各项减少失业的经济政策对推动GDP(国内生产总值)快速增长的效果[5]。在研究应用方面,包括部分经济学教材和专著在内,对于奥肯定律的阐释也产生了诸多偏差和疑问。例如,潜在产出的衡量指标是GNP(国民生产总值)还是GDP,计测方法是什么?自然失业率是4%还是3%,如何计算得出?奥肯系数是2%还是3%,计算过程包括几个模型?如何解释降低失业率对产出增长的乘数效应?课程组在深入研读奥肯定律原著论文的基础上明确回答了这些问题,梳理了研究思路,补充了跳过的推导过程和参数解释,总结了原文考察失业和产出关系中的分析方法,并以此为案例,结合教学实践,提出了推进经济学经典文献导读教学改革与优化课堂效果的对策和建议。

一、奥肯定律原著论文的基础框架

奥肯定律原著论文(以下简称论文)的题目是“Potential GNP: Its Measurement and Significance”(《潜在GNP:衡量及意义》),发表于美国统计学会商务与经济分会1962年论文集[1]。

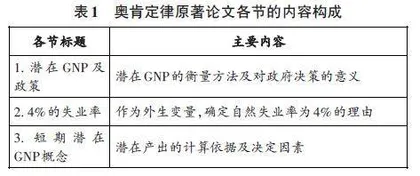

论文共分为11节,各节主要内容如表1所示。从内容构成的逻辑框架来看,论文围绕实证研究分为事前、事中和事后三个部分,整体按照“理论铺垫—定量分析—补充说明”的思路展开,如图1所示。第一部分(包括1~5节)构成全文的理论基础,围绕GNP指标系统阐述了潜在产出水平量化的意义和方法,确定了4%的自然失业率。第二部分(包括6~7节)是全文居于核心位置的定量分析,分别构建了一阶差分、实际与潜在GNP差值、就业产出弹性三个模型,考察了失业率与总产出的数量关系;运用1955年中期产出数值乘以3.5%增长率、各季度失业率乘以系数3.2两种方法,对1954—1962年初的潜在GNP增长趋势进行了拟合。第三部分(包括8~11节)是对定量分析的讨论和补充,除了产出与失业关系统计分析中跳过的步骤,从劳动力、平均每人每周劳动时间和生产效率的角度,进一步分析了影响潜在产出估计结果的其他因素,说明为什么失业率降低会引起产出的多倍增长。

二、对原著几个关键问题的研读

(一)潜在产出的衡量方法及意义

论文使用GNP而非GDP衡量国民经济产出,明确潜在GNP是充分就业条件下的产出目标,强调追求产出最大化和充分就业的前提是,在没有通货膨胀压力下实现价格稳定和市场自由。论文认为,为评价一个处于扩张中的经济体的活力,需要研究传统的周期性指标,例如将其与先前的峰值或谷底水平进行比较。但是,由于每个经济周期峰值和谷底自身数值的差异,这些比较并不能明确与目标值的差距。同时,估计潜在GNP应该依据现实的经济数据,而不仅是抽象的变量。数据类型包括技术知识、资本存量、自然资源、劳动力技能和教育。潜在产出可以直接估计,可以利用实际与潜在产出间的差距进行量化。各种方法都具有不确定性,但又是必要和不可替代的。如果实际总需求较低,部分潜在的GNP就不会产生,实际产出和潜在产出之间存在未实现的潜力或差距。当期资源开发利用率较低会抑制对厂房、设备、研究、住房和教育的投资,进而限制未来潜在GNP、利润和个人收入。

对潜在GNP的精确估计具有多方面的重要意义:第一,为制定稳定经济的政策提供参考。制定财政政策和货币政策之前,必须明确当前经济的实际GNP与潜在水平的差距。第二,有利于实现充分就业目标。因为旨在影响就业的政策措施首先需要影响总需求和生产。第三,是衡量其政策执行效果的重要指标。对潜在产出的评估可以明确闲置经济资源需要承担的巨大社会成本。关注实际产出和潜在产出的差距,有助于提醒决策者提高资源利用效率。

(二)自然失业率的确定

论文将自然失业率的目标值直接设定为4%,指出这是根据当时劳动力市场状况,结合诸多经济学家的意见给出的经验值,忽略了具体的证明和推导过程。论文认为许多经济学家认同这个目标值,争论焦点是在此水平下物价和工资的波动状况。论文还认为即使选择其他目标值,也只需代入相应数字而无须改变统计方法。利用3种计量模型得出的一致性结论是:产出和失业率之间大致存在3∶1的比率。论文认为该系数的主观加权平均值为3.2%,得出以下潜在产出的估计值:

P=A[1+0.032(U-4)] (1)

其中,P和A分别表示潜在GNP和实际GNP,U表示失业率×100。在其他条件不变的情况下:当失业率为4%时,二者相等;当失业率是5%时,二者缺口为实际GNP的3.2%(即P-A=3.2%A)。之后失业率每增加1%,实际GNP比潜在GNP平均减少3.2%。

(三)产出的失业率弹性系数

实证分析部分首先直接给出计量结果:在其他条件不变的情况下,战后失业率每超过自然失业率(4%)1%,实际GNP比潜在GNP平均减少3%。在原文基础上,对测算过程中使用的3种模型补充总结如下。

1.一阶差分。为减轻数据间的不规律波动,使波动曲线更平稳,本文用一阶差分处理了1947年第2季度到1960年第4季度共55个季度的数据,然后对差分后的数据进行回归分析。得出失业率(U/100)与GNP变动的关系是:

U/100=0.3-0.30(P-A)/A (2)

对式(2)进行变换可得:

(P-A)/A=1-3.3 (U/100) (3)

说明假定上一季度数值不变,失业率每提高1%,实际GNP比潜在NGP平均减少3.3%。

2.差值法。依据假定的增长率和基期水平估计潜在产出,然后构建变量gap,其中gap=(潜在GNP-实际GNP)/实际GNP,得出gap与失业率(U/100)的回归方程:

U/100=a+b(gap) (4)

通过对不同时期数据的多次拟合,斜率b的取值范围是0.28到0.38。1961年3月,论文作者所在的联邦经济委员会经济顾问理事会报告中有如下结果:

U/100=3.72+0.36gap (5)

其中,gap以1955年实际GNP为基期按照3.5%的增速算出潜在GNP,使用1953—1960年各季度实际数据求出。式(5)说明当gap为零时,失业率为3.72%,接近自然失业率4.0%。

对式(5)进行变换可得:

gap=2.8(U/100)-10.3 (6)

说明在其他条件不变的情况下,失业率每增加1%,实际GNP比潜在GNP平均减少2.8%。

3.就业产出弹性。假定产出与就业率之间存在稳定的弹性关系a,定义变量实际产出(A)、潜在产出(P)、实际就业率(N=l00-U)、潜在就业率(NF),则:

[NNF=(AP)a] (7)

从某个水平P0开始,潜在产出有一个恒定的增长率(r),在任意时间点t:

Pt=Poert (8)

将式(8)代入式(7)变换得(其中,N→Nt,A→At,P→Pt):

[Nt=Aat∙NFPa0∙eart] (9)

取自然对数,构建以Nt的自然对数为因变量、At的自然对数和t为自变量的回归方程:

[lnNt=lnNFPao+alnAt-(ar)t] (10)

则[ln]At的系数a就是就业率的产出弹性,时间t的系数ar是弹性a和潜在增长率r的乘积,由此可得出r的估计值。对于任意NF,可由截距项算出基期值P0。对不同样本期数据的拟合结果显示,弹性系数a在0.33到0.40之间,说明失业率每降低1%,产出增幅略低于3%(即a的倒数,接近潜在水平)。

(四)降低失业率对产出增长乘数效应的解释

失业率降低一般出现在经济上升、资源利用率提高的时期,产出增速约3倍于失业率降幅的原因主要来源于以下3个方面。

1.劳动力规模的增加。劳动力参与率统计包括有工作或积极寻求工作的人,但难以反映寻求第二职业或被动就业者情况,他们在经济形势好转时就会出来工作。一个家庭的主要劳动力还会带领家人去寻找工作,从而增加劳动力数量,带动GNP增长。而统计劳动参与率是一个复杂的过程,经常滞后和失真于当前的失业率。