大概念视阈下目标问题导向式教学模式的构建与实践

作者: 姚翠红 万勇 丰琼英

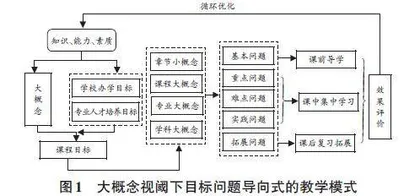

[摘 要]目标问题导向式教学是通过目标问题的设计、运用与解决,激发学生兴趣、引发学生思考的一种创新教学模式,其核心要素是设计出真问题、好问题、优质问题。文章从大概念角度出发,在深入分析大概念与目标问题导向式教学模式关系的基础上,构建由确定教学目标、确定各层级概念、设置目标问题、教学内容组织与实施、学习效果评价等环节组成的目标问题导向式教学模式,并且以会计学专业高级财务会计课程中的“企业合并”为主题,探讨该模式的具体实践,为目标问题导向式教学模式的创新提供参考与借鉴。

[关键词]大概念;目标问题导向式教学;模式构建;教学设计

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)11-0052-07

目标问题导向教学模式以“知识传授、能力培养、价值引领”三位一体的综合目标为引,围绕学校办学目标、专业人才培养目标、课程教学目标设计基本问题、重点问题、难点问题、实践问题和拓展问题等五类问题[1],通过目标问题的设计开展教学活动,从而提升学生的自主学习能力,培养学生发现问题、解决问题的能力。实施目标问题导向式教学的关键在于设置问题[2],要领在于问题成链。在目标问题的设置上,必须明确“究竟什么样的问题才是真问题、好问题、优质问题”。基于此,我们引入“大概念”这一理念,通过大概念整合课程内容,优化目标问题,促进“三位一体”综合目标的落实。

大概念是指能涵盖学科内部纵向知识发展和学科间知识横向关联的概念框架,其具有中心性、可持性和可迁移性[3]。本文在大概念视阈下构建目标问题导向式教学模式,即以大概念为指导,根据大概念来重构教学内容、设置问题,一方面理清了大概念与目标问题导向式教学的理论关系,拓宽了教学模式的研究视角,为现有目标问题导向中目标问题的设置提供了方向和指导,有利于设置出真问题、好问题、优质问题,促进目标问题导向式教学模式的不断改进与完善;另一方面通过创新教学模式,提高教师的教学质量,提高学生解决实践问题及跨学科综合解决问题的能力,还能为教学模式改革提供借鉴。

一、大概念与目标问题导向式教学的关系

(一)大概念是实现目标问题导向式教学的核心目标

在知识爆炸的时代,教育不可能让每个学生都具备学科专家那样渊博的知识,但却可以让学生习得学科专家的思维方式与自觉意识,使其像学科专家一样研究问题、分析问题与处理问题[4]。学生要获得这些能力,不仅仅要获得相关学科专业知识,还应获得与这些知识相关联的具体课程或专业的基本结构,也就是该学科的大概念。大概念是学科中的核心概念,掌握了大概念,就能将不同的事物联系起来,将所学知识进行提取和迁移,并灵活运用于其他场景。也就是说,学生学习了大概念,即使以后遇到的问题与学校所学的不一样,也可以通过大概念将两者联系起来,然后解决问题。通过大概念的学习,学生拥有了用“透镜”看世界的能力。目标问题导向式教学通过目标问题的设计、运用与解决,激发学生兴趣,引发学生思考,通过有效的教与学提高学生的能力与素质。目标问题导向式教学的核心目标与大概念是一致的,都要求学生获得知识的迁移能力。

(二)大概念的思维方式是开展目标问题导向式教学的必然要求

目标问题导向式教学以“目标问题”为引线,要求学生通过综合运用知识解决目标问题来提升能力,而不仅仅是单一知识点的学习和死记硬背,这一要求正是大概念的思维要求。大概念认为,由于人类知识的积累过多及学习时间有限,无法穷尽对单个知识、符号等的传授,学校教给学生的应是知识的结构,要通过对知识的不断深入挖掘,引导学生去发现单个知识点之间的联结,去探讨知识的本质原理与属性,以培养学生的高阶思维能力,而不是仅仅停留在知识背诵和技能反复熟练的浅层次学习层面上。因此,学校传授的是本学科的大概念,传授学生如何学会运用已有的学科核心知识去思考、解决问题。即使实际情况与所学知识有出入,学生也可以运用大概念迁移能力解决实际问题。因此,大概念的思维方式是实施目标问题导向式教学的必然要求。

(三)目标问题导向式教学是形成大概念的重要途径

目标问题导向式教学最重要的就是设置目标问题,学生通过解决目标问题获得知识和提升能力。目标问题的设置直接关系到学生的知识学习与能力提升。大概念要求学生掌握学科的核心概念结构,通过确定课程概念、专业大概念及学科大概念来设置目标问题,通过目标问题的解决达到让学生掌握大概念的目的。因此目标问题导向式教学是形成大概念的重要途径,大概念是设置目标问题的指导思想。

二、大概念视阈下目标问题导向式教学模式的构建与运用

目标问题导向式教学从目标出发设计目标问题,并将目标问题运用到课堂中。为了更好地设计问题、组织课堂,课题组结合大概念,构建目标问题导向式教学设计模型,包括确定教学目标、确定各层级概念、设置目标问题、教学内容组织与实施、学习效果评价与反思等。具体内容阐述如下。

(一)确定教学目标

目标问题导向式教学是以教学目标为基础设置目标问题,所以教学目标的确定是目标问题导向式教学模式的第一步。在确定教学目标时,应以具体课程为载体。目标问题要求遵循“学校办学目标—专业人才培养目标”来制订本课程的教学目标,教学目标反映学生的知识、能力和素养三方面的要求,根据课程目标确定章节目标及课堂目标。在大概念视阈下,教学目标应反映贯穿大概念的“三位一体”目标。

(二)确定各层级的概念

大概念为学生提供了理解世界和感受世界的认识方法,在设计目标问题前,需要围绕大概念开展各层级概念的设计。确定各层级概念是大概念融入目标问题导向式教学最需要认真思考的内容。通过对课程目标的分析,根据专业与其他学科的关联度,确定学科关键概念。通过分析专业内各课程群之间的关系确定专业大概念,通过课程群内容的关联确定课程大概念,然后分析某一具体课程的内部结构,确定该章节的小概念,最后分析各概念间的关系。各层级概念的提出既是教学目标的具体落实,也为后续目标问题的设置提供了明确方向。

(三)设计目标问题

根据各个层级的概念,设计目标问题应做到有的放矢。根据目标问题导向式教学的目标问题的分类,结合各个层级概念,以五大类问题的形式重构教学内容,各目标问题的设计思路如下:(1)基本问题。基本问题属于学生一看就会的问题,所以可结合各具体章节的某个小概念来设置,也有问题是根据以前学过的内容来设计的,反映了整个学科的大概念。(2)重点问题。与基本问题相比,重点问题不易直接找到答案,需要通过阅读来找答案,所以教师可以根据各章节核心小概念与课程大概念来设置,也就是学生需要获得的基本概念与原理[5]。(3)难点问题。难点问题需要学生思考后才能找到答案,教师更多的是根据课程大概念来设计。(4)实践问题。实践问题是将所学内容运用到实践中的问题,这些问题需要学生综合运用专业知识来解决,所以可以根据专业大概念来设置问题。(5)拓展问题。拓展问题是对所学知识的拓展运用,有利于启发学生思考,拓展学生思维,属于培养学生创新思维与提升学生综合能力的问题。一般将学生所学知识与国际研究、时事政治、行业发展、企业成长、生态文明、身心健康等方面相结合来进行设计,所以可从学科关键概念的角度来指导目标问题的设置。

总的来说,课题组结合教学内容,在大概念的指引下设计目标问题,并通过目标问题的解决让学生掌握大概念,引导学生关联知识形成“知识域”,从而掌握完整的知识体系和概念层级结构等知识。

(四)教学内容组织及实施的设计

目标问题设置出来后,接下来是如何组织与实施。课题组基于以学生为中心的教学理念,设计课前导学、课中集中学习和课后拓展复习的全过程学习环节。

1.课前导学

目标问题导向式教学要求教师在课前导学环节做好两方面工作:一是将本章的目标问题发送给学生,明确学生预习的主要内容即掌握基本问题、理解重点问题与难点问题、了解实践问题,学生为完成拓展问题查阅资料,教师为学生的课前预习提供指导,让学生明确本章需掌握的主要内容,使学生学习更具针对性,提高自学能力。二是检测学生的学习情况。教师可借助信息化工具发送课前预习题,以了解学生的预习情况,也为后续开展课堂教学提供参考。

2.课中集中学习

课堂教学的组织灵活性较强,教师可从课程特点与要求、学生人数、学生来源等多方面进行综合考虑。针对目标问题导向式教学,可从以下四个方面设计教学方案。

一是课堂教学内容的选择。首先,目标问题的五大类问题,基本问题要求在课前预习掌握,不占用课堂时间。其次,课前预习中教师运用信息技术发布与重点问题、难点问题相关的预习题目,根据学生的得分情况确定课堂上讲解的重点问题与难点问题的主要讲解内容。再次,实践问题根据教授情况来安排。每次课完成后,针对该次课的实践问题可供学生分析讨论。某个系列知识点讲授完后,可以开展专题案例分析。最后,拓展问题多数在课后完成,但教师需在课堂中提点学生应思考的方向。在设计教学内容时,要确认课程思政融入内容及方式。

二是课堂教学方法的设计。教学方法选择同样具有多样性,可采用不同的方法。针对重点问题与难点问题的讲解,我们可设计两大类教学方法:(1)讲练结合。教师先讲解关键知识点,然后运用信息化工具随时发布练习,检测学生学习情况;再根据检测情况讲解错误较多的题;最后通过综合题目的测验、讲解,得出本内容的总结。(2)讨论。教师采用信息化工具发布课堂讨论专题,学生对该知识点阐述个人看法,课堂上教师通过点评和讲解学生具有代表性的正观点与反观点,达到传授知识的目的,最后通过总结这些观点形成知识总结。关于实践性问题的讲解,课题组主要采用小组讨论法,通过小组讨论提高学生的合作能力与思辨能力。小组讨论可采用口头汇报方式也可采用PPT汇报方式。拓展性问题在课后进行,学生通过查阅资料完成课后作业,具体是以个人为单位还是以小组为单位上交作业,可根据拓展问题的难易程度来定。

三是大概念的融入。在讲解重点问题、难点问题时要在结论性的地方点明该知识点属于本课程的哪个专业大概念,同样,在讲解实践性问题和拓展问题时也要点明其具体反映了哪些专业大概念与学科大概念,建立学生的概念树。

四是课程思政的融入。在进行课程思政融入设计时,教师可采用“化整为零”的方式,在课堂适当时间融入课程思政,每次时间不多,有时甚至是几句点明思政要素的话,但要贯穿整个课堂教学,让学生在不知不觉中接受思政教育。另外,思政融入方式还有利用专业相关的历史人物和当代名人故事引出、从某个具体热门事件或时政大事出发、从专业形成历史及对国家的发展贡献出发等,教师可根据具体课程内容来设计。

3.课后拓展复习

课后拓展复习包括两方面:一是通过信息平台发布课后复习作业,检测学生的学习情况;二是通过平台发布拓展任务,并建立资源库,供学生查阅资料。

(五)学习效果评价体系

首先,为了全面反映学习效果,需利用信息化手段,构建全过程的评价考核体系,综合评价体系需要从评价内容与占比来设计评价体系。综合评价体系需要根据每门课程的具体情况来设计,评价内容包括过程评价与结果评价。(1)过程评价内容包括课前完成预习任务及预习测验情况;课堂参与度(参与投票、问卷、抢答、选人、讨论、随堂练习等)及课堂检测情况;课后作业及拓展完成情况等。课前、课中及课后的哪些内容应纳入综合成绩考核范围,其占综合成绩的比例是多少,需要教师根据实际情况做出选择与设计。(2)结果考核要反映专业知识与能力、课程思政以及大概念的测验,特别是课程思政与大概念,需要以主观题形式反映,所以结果考核中主观题应占一定比例。

其次,还需对这些评价内容的占比进行设置。需要设置过程考核与结果考核的占比,如3∶7、4∶6、5∶5等。过程考核包括对学生学习态度与学习效果的考核,要对这两者的比例甚至包括态度与效果内部结构的比例进行详细的设计。具体来说,过程考核是考核学生的学习态度,也就是学生参与学习的情况,包括课前章节学习次数、课堂互动等。结果考核是考核学生的学习效果,也就是学生的学习能力,一般以章节测验、作业测验、小组讨论等分数的平均值来评定。这些内容占综合成绩的比重是多少,都需要教师进行设计。