追求享乐还是追求实现

作者: 冯琳琳 钟浩 王艳红

[摘 要]本研究将探讨在物质主义、个体主义等冲击下的新时代大学生是通过追求享乐还是追求实现来获得幸福的。部分大学生存在人际关系淡化、过于关注自我、功利化等问题,培养大学生利他主义是维系学生间和谐关系的重要途径。因此,本研究还将探讨不同的幸福观会对大学生利他主义培养产生何种影响,并提出对策建议。综上,高校思想政治教育工作中需要确立幸福观教育的地位,指导大学生树立正确的幸福观,提高获得幸福的能力。

[关键词]幸福观;享乐主义;实现主义;利他主义;大学生

[中图分类号] G645 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)11-0104-05

一、大学生幸福倾向的来源

幸福作为人类的生活目标,昭示着人们对美好生活的向往。从古至今,人们从未停止对幸福的追求和探索。幸福并非受单一因素的影响,比如,在中国传统文化中,有曰“仁者不忧”,具有仁这种儒家最高美德的人是幸福的,美德又是通过锻炼而成,所谓“克己复礼为仁”[1]。儒家幸福观认为幸福与物质没有必然的联系,追求道德即为追求幸福,即使是一箪食,一瓢饮,也不能停止提升自己的思想道德[2]。道家则强调“无为”,返璞归真,才能获得幸福[3]。随着时代的变迁,物质资料的富足为美好生活奠定了坚实的物质基础,个体追求并获得幸福的方式也不尽相同。不同的幸福来源会产生不同程度的幸福体验,有人以追求生活的快乐和感官上的满足为幸福,有人则因富有意义的生活而感到幸福。

幸福倾向是个体追求并获得幸福的方式[4],个体追求并获得幸福的倾向可分为快乐倾向、意义倾向和投入倾向,追求快乐和追求意义也是追求幸福最主要的动机[5]。个体在追求幸福的同时也在理解幸福,形成对幸福的更深层次的理解。其中,享乐幸福观和实现幸福观是关于如何实现幸福的两种不同的哲学观点。享乐幸福观侧重于对幸福的感性理解,认为幸福是所有快乐时刻的总和,更多地反映个体欲望得到满足时的积极情绪状态[6]。实现幸福观则更侧重于对幸福的理性认识,强调只有通过有意义的活动才能给人们带来愉悦的体验,认为幸福是人们在追求复杂而有意义的目标时,对自我的不断完善及个人潜能的充分发挥[7]。三种不同的幸福倾向对应两种不同的幸福观,其中快乐倾向反映了享乐的幸福观,持有快乐倾向的个体在追求幸福的过程中会最大限度地体验积极情绪,通过寻求即时感觉的满足来获得幸福。意义倾向与投入倾向类似,两者存在高度关联且常被合并起来[8],持有意义倾向与投入倾向的个体认为追求幸福是以丰富自己的生活为目的的。因此,意义倾向和投入倾向均反映了实现的幸福观。

如何使大学生感到幸福是高校思想政治教育的重要内容,大学生该追求什么样的幸福至关重要。新时代大学生是社会的新生力量,代表着社会未来的发展方向,新时代大学生追求什么样的幸福不仅决定着自身的人生发展方向,也影响着社会与国家未来的发展方向。处在人生关键时期的大学生,会在各方面因素的影响下逐步形成自己的人生观和价值观,从而明确自己的生活目标以及追求幸福的方式。新时代大学生是通过享乐还是实现来获得幸福的,是本研究探讨的主题。

二、大学生利他主义的现实处境

“利他”最早由法国社会学家孔德提出,指一个人对他人的无私行为。之后,诸多学者开始对利他这一概念进行探讨,主要涉及三个方面:其一是基于亲缘的利他,多指父母与子女之间的关爱以及亲属之间的互帮互助,是一种自觉的、源于本能的利他。其二是基于互惠的利他,互惠的利他不是无条件的,而是重在以合作交换利益的过程。其三是从动机方面阐述利他行为,该观点认为纯粹的利他动机才是利他行为的核心要义,其最重要的是不期望有任何精神和物质的奖赏。格林在阐述利他的定义时认为,利他行为是在一方无利可图或者有所损失的基础上,着意为他人谋求福利的行为[9]。利他行为的实施者会为他人的福祉考虑,是一种自己付出代价而让他人获利的行为[10]。

大学生是祖国未来的希望和寄托,作为社会主义事业的生力军,从为个人谋求幸福到给予他人力所能及的帮助,从为社会创造价值到为国家做出贡献,这些都离不开利他主义和利他行为。个体的生存与发展离不开集体与社会,无时无刻不与集体、社会发生着直接或者间接的关系,大学生也不例外。利他主义和利他行为主要发生在社会互动过程中,培育利他主义和利他行为可以使互动中的个体间的关系变得更加和谐[11]。利他主义和利他行为的弱化有可能使大学生突破道德底线,丧失责任感、义务感,从而导致理想信念的缺失。

目前,存在部分大学生人际关系淡化、过于关注自我、功利化等问题,“精致的利己主义者”成为部分大学生的代名词,给大学生的成长带来不可忽视的负面影响。培养大学生利他主义是维系大学生和谐人际关系的重要途径,也是思想政治教育者迫切需要关注的重要问题。因此,笔者通过开展问卷调查对“不同的幸福观会对大学生利他主义的培养产生怎样的影响?”这一问题进行研究。在关注大学生追求享乐还是追求实现的基础上,进一步探讨不同的幸福观对利他主义的影响。

三、调查研究

(一)研究对象

本次调查采用整群抽样法选取山东省三所高校的本科生作为研究对象,共发放问卷900份,剔除作答不完整、不认真的问卷后,共回收有效问卷827份,有效率为91.89%。研究对象年龄在18~24岁,平均年龄为20.52岁,标准差为2.19。其中,男生372人,占比44.98%,女生455人,占比55.02%;独生子女246人,占比29.75%,非独生子女581人,占比70.25%;来自城市的有215人,占比26%,来自乡镇的有158人,占比19.1%,来自农村的有454人,占比54.9%;来自核心家庭(父母和子女)的有643人,占比77.75%,来自多代家庭(祖父母或外祖父母、父母和子女)的有139人,占比16.81%,来自单亲家庭(父亲或母亲和子女)的有27人,占比3.26%,来自重组家庭(父亲、继母和子女或母亲、继父和子女)的有18人,占比2.18%。

(二)研究工具

1.幸福倾向量表

本调查采用Chen (2010)修订的中文版幸福倾向量表(Orientations to Happiness Scale)来调查大学生的幸福观[12]。该量表共18个题目,包含三个维度:意义幸福感(6个题目,例如“我的人生有更远大的目标。”)、享乐幸福感(6个题目,例如“人生苦短,要及时行乐。”)和投入幸福感(6个题目,例如“不管在做什么,我总感觉时间过得快。”)。该量表采用5点计分法,1分表示“非常不像我”,5分表示“非常像我”,分数越高表示个体的幸福倾向水平越高。其中享乐幸福感反映享乐幸福观,意义幸福感和投入幸福感反映实现幸福观。在本研究中,幸福倾向量表的α系数为0.92,三个维度的α系数分别为0.86、0.82、0.85。

2.利他主义量表

本调查采用Feng和Guo (2016)修订的自我报告利他量表(Self⁃Reported Altruism Scale)调查大学生的利他主义现状[13]。该量表共21个题目,包含三个维度:亲缘利他(7个题目,比如“家人压力过大时我会给予他们帮助。”)、互惠利他(7个题目,比如“我会给情绪低落的朋友打电话或发邮件。”)和纯粹利他(7个题目,比如“陌生人突然受伤或发病时,我会照顾他们或叫救护车。”)。该量表采用5点计分法,1~5分分别表示“完全不符合”“不太符合”“不确定”“比较符合”和“完全符合”,分数越高表示个体的利他主义水平越高。在本研究中,利他量表的α系数为0.95,三个维度的α系数分别为0.90、0.88、0.89。

(三)研究结果

1.大学生的幸福观现状

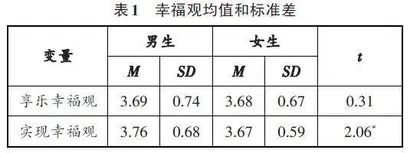

笔者对大学生享乐幸福观与实现幸福观的均值和标准差进行了描述性统计分析,考查大学生幸福观的总体状况,结果发现:享乐幸福观和实现幸福观的维度上,均值和标准差没有显著差异,大学生的平均得分均在3.40分以上,处于中等偏高水平(见表1)。这表明对正处于成长期的大学生来说,享乐幸福观和实现幸福观并存。笔者以性别为自变量,以享乐幸福观、实现幸福观的得分为因变量,对样本进行独立样本T检验分析,考查大学生的享乐幸福观和实现幸福观是否存在性别差异。结果显示:实现幸福观的得分的得分存在显著的性别差异,男生的实现幸福观明显高于女生;享乐幸福观的得分则不存在显著的性别差异(见表1)。

2.大学生幸福观对利他主义的影响

笔者对各变量进行皮尔逊相关性分析,结果表明:享乐幸福观、实现幸福观、利他主义等维度之间均表现为显著的正相关性(见表2)。进一步以享乐幸福观、实现幸福观为自变量,利他主义为因变量进行回归分析,考查大学生不同幸福观对利他主义培养的影响。结果表明,实现幸福观与利他主义具有显著正相关性(t = 13.35, p < 0.001),享乐幸福观与利他主义则不具有显著正相关性(见表3)。

四、结论

(一)大学生幸福观现状:享乐幸福观与实现幸福观并存

在本次调查中,笔者发现大学生的享乐幸福观与实现幸福观并没有显著差异,并且追求享乐与追求实现存在显著相关性,即享乐与实现并不是相悖的,而是相互联系、相互影响的。大学生在获得幸福感的时候,既可以通过追求享乐使情感需求得到满足,也可以通过追求实现使情感需求得到满足。可见,在幸福观维度上,大学生对追求享乐与追求实现并不是孤立的。

幸福观蕴藏着人们对幸福的理解与认知,人们也经常用自身的幸福观来评价自己或他人是否幸福。幸福的含义较为广泛,包括了人对幸福不同层次的理解和认知。享乐幸福观强调的是及时行乐,快乐弥足珍贵;而实现幸福观强调的是发挥自我价值、与他人建立有意义的联系。人们需要动力实现某些需求,有些需求优先于其他需求。马斯洛的需求层次理论认为人的需要是有层次的,包括了最底层的生理需求到顶层的自我实现的需要。从获得幸福的角度来看,幸福的来源不同,我们无法把幸福分等级。实现幸福观强调,只有有意义的活动才能给人们带来愉悦体验,以追求快乐来实现幸福是庸俗的[14]。事实上,关键在于我们如何辩证地看待幸福。如孙冲亚等指出,习近平奋斗幸福观并不反对人们追求享受,享受是幸福的题中应有之义,是人类的天性使然。无论是物质享受还是精神享受,只要正当合理就能促进生产力发展,对个人和社会起着积极的推动作用[15]。单纯地追求享乐幸福固然不可取,需要将享乐幸福观与实现幸福观统一到幸福本身上来,正确地理解幸福。

(二)大学生幸福观对利他主义的影响:实现幸福观尤为重要

在本次调查中,笔者发现实现幸福观与利他主义具有显著正相关性,而享乐幸福观与利他主义则不具有显著正相关性。利他行为是为他人付出,实现这一行为通常需要付出一定的代价,可能会牺牲当下的舒适和享乐,这与享乐幸福观的及时行乐、满足自我的追求存在差异。从人的社会属性来看,利他主义与利己主义必然同时存在于人性之中,利他主义的对立面是利己主义。在某种程度上,享乐幸福观可能是利己主义的特别表达。持有享乐幸福观的个体认为人们最终期望获得快乐、避免痛苦,强调自我快乐,最终关心的是自我的幸福状态。从获得幸福的动机上不难发现,持有享乐幸福观的个体在获得幸福的动机上与利他主义的观念相悖。因此,大学生享乐幸福观同利他主义无显著正相关性。

实现幸福观则强调追求生活的意义和个人的发展,通过发挥自我价值以获得幸福。对于大学生而言,寻求自我实现显得尤为重要。实施利他行为是大学生实现自我价值的重要途径,利他行为看似没有任何回报,实际上却能够增强助人者的幸福感、提升自我效能感[16]。从个体视角而言,利他行为具有实现个体自我满足的功能;从人际关系角度而言,利他行为有助于增进人际交往,促进人际适应和人际关系和谐。利他主义和利他行为及其延伸出的利他精神是人们在实现自我价值时的一种追求,其强调一个人的人生价值取决于自身对他人、对社会发展所做出的贡献[17],这与实现幸福观的宗旨相通,都强调价值实现的需要。