海眼钓鳌——长白山天池

作者: 杨欣玥“每年三月间,陡有黑云自西北来,大雨雹,至天池不见。阅数日,忽由池中突起五色云,向东南而去,惟黑白两色居后。迨十数日,见云自东南飞来,仍入池内,而黑云不在其中。”《长白山江冈志略》里有这样一段文字,本是对自然的朴素描摹,却渲染出玄幻的神话氛围:相传每年3月,黑龙江龙王会飞抵长白山,邀天池龙王共赴东南,朝宗东海。古人便将长白山巅之水尊为东海的遥赠,敬称“海眼”。女真等北方民族更向其顶礼,建鳌台祭湖,以抒豪情。

火山口湖的传奇与谜团

女真人入主中原建立清朝后,将长白山视为“龙兴之地”,封禁200余年。直到光绪年间的奉(天)吉(林)勘界副委员刘建封踏遍长白山区,耗时3年撰写出史上首部长白山山志《长白山江冈志略》,始拂此处“登白山而不知白山之高,临天池而不知天池之深”的面纱。

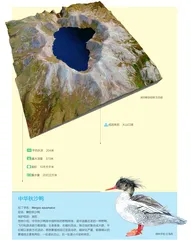

地处东亚大陆边缘、濒临太平洋强烈褶皱带的长白山,是中国境内保存最完整的新生代多成因复合火山。随着喜马拉雅造山运动拉开序幕,这里的火山便时有喷发;第四纪到来之前,火山活动已趋活跃,仿若蓄势待发迎接大地的新生;全新世时,以白头山为中心的两次喷发锻造出高耸的锥状山体,喷火口内大量物质外涌,导致火山颈内压力骤减,顶部轰然塌陷成漏斗状洼地,日渐积水为湖,最终成就了这中国海拔最高、面积最大的火山口湖,也是中国四大界湖之一的长白山天池。

即使科学家已揭开天池的成因之谜,湖区变化莫测的天气仍使其魅影不散。十来九不见,本就让人心急,若遇前一秒骄阳灼人,后一秒风雨大作,更是唏嘘不已。似乎,这登长白山看天池总归是需要些运气加持的。即便得见真容,又跟来新的谜团:湖水“有出无进”,何以终年充盈?

天池之水从何而来

长白山天池总蓄水量约20亿立方米,是中国最深的湖泊,也是松花江、鸭绿江以及图们江的发源地。令人称奇的是,天池并无进水口,仅在北侧天豁峰和龙门峰之间有一缺口“闼门”,湖水自此外泄,又从68米的绝壁倾泻而下,形成长白山瀑布。瀑布四季奔腾,天池水量却几乎始终如一。

长白山天池流域的年降水量只有0.43亿立方米,而每年溢出的水量平均为1.23亿立方米,有8 000万吨的水来历不明。仅凭湖区降水量大、蒸发量小的气候特点,以及地下水和积雪融水的补给,仍无法填补这“一出一进”间的巨大差值。那么,水究竟从何而来?难道真是传说中的东海遥赠吗?

有学者猜想,青藏高原羌塘盆地的地下河水进入裂谷后,能通过导水通道向青藏高原东、北部的干旱地区流动,其中一部分就流到了长白山天池中。熔岩隧道、火山口及地壳岩石断裂带缺口,就是最合适的“运输管线”。该学说尚未论定,仍在继续研究中,更为天池叠加了一份大自然本身的玄奥。

每年,当温暖的季风抵达长白山,在冰雪中沉睡了近8个月的天池便渐渐苏醒。作为欧亚生物类群的一处交汇点,长白山在1979年入选中国首批世界生物圈保护区。天池湖畔,就是4 000余种野生动植物的家园。

这盛大的生命舞台,奠基于地表岩层之下的火山蕴力,泥沙的冲刷远不能抗衡岩浆迸出的热量,来自1万年前的温度仍在蒸腾湖畔的水汽,呢喃着属于长白山天池的密语。