六朝波澜——玄武湖

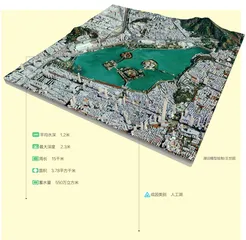

作者: 刘小慢 王潇东枕紫金山,西靠明城墙——曾被湖畔先民随意而亲昵地唤作“桑泊”“后湖”的玄武湖,本是在燕山造山运动时的地质构造断裂、下沉风化及长江演变的水力驱动等诸多因素影响下形成的自然湖泊,人类对它的开发利用已逾3 500年。其间,因置身南京这座数度成为古代权力中心的王城,玄武湖曾战舰凌波、旌旗蔽空,也曾丝竹拂漪、后庭花谢,映照了千年的风云际会。

皇家园林湖泊的兴衰与重生

公元前333年,刚刚灭越、顾盼自雄的楚威王在它身侧建起金陵邑。然而,不过百年,秦始皇便将金陵“贬”为秣陵,意为养马之地,它也第一次有了“官方”名字——秣陵湖。

700余年后的南朝,盛夏一日,陈宣帝伫立在建康城北门(今天的玄武门),检阅列阵湖畔的10万步骑和齐聚湖面的500战船。在他与群臣觥筹交错间,炮鸣三响,战船浩浩从长江驶出,步骑赳赳往钟山开进。此时,陈宣帝心中或正如湖面巨澜掀风,他一定记得:西晋中原沦陷后,大批士族南迁,东晋、宋齐梁陈泣血北望,彼时晋元帝也曾在此训练水师,那日同样马嘶鼓擂、壮怀激烈。也可能正是在那时,有了湖中出现“黑龙”的传言。“玄”是黑色,“玄武”是传说中龟蛇合一的灵兽,渴望征服的帝王将之视为祥瑞,据此将它更名“玄武湖”。

六朝可谓玄武湖的全盛期。在修筑长堤、洲岛改造和水系疏浚等人工干预下,此时玄武湖“一池三山”的洲岛格局初成。在六朝崇尚自然的园林营造理念影响下,玄武湖开始被赋予观赏功能,不单成为皇家园林的景观核心,还维系着各园林间的水系,是六朝风景园林得以实现的源头。

这一时期,湖水从钟山漫卷至幕府山,直抵长江,面积是今天的三四倍,环湖密布上林苑、青林苑、乐游苑、华林园等皇家园林,炫武、游艺两不误……直至隋军横扫江南,建康城一夕湮灭。日后李白路过时,不禁喟叹:“空余后湖月,波上对瀛洲。”

玄武湖不仅是皇朝更替的盛衰之镜,它也记取着众生的哀荣。安史之乱后,唐肃宗下诏“恩沾动植,泽及昆虫”,在全国建81处放生池,玄武湖名列其中。颜真卿喜极题写《天下放生池碑铭》,善男信女定期将鱼、龟等放落湖中,祈求神佛庇佑。及至五代十国,偏安一隅的玄武湖在富裕平和的社会和悲悯之心守护的生态中,再度焕发姿容。

北宋时,王安石变法遇挫,被贬为江宁知府。他向神宗报告,玄武湖“空贮波涛,守之无用”,获准开凿河道,辟湖田万亩给贫农耕种。此举发心虽好,却让城内排蓄水成为大患。直到元代,玄武湖才得以重新疏浚。

千年治水史,一城生态魂

自有人类聚居以来,玄武湖就逐渐承担起汛期排水、冲洗城市内河、改善水质的功能。紫金山北麓区域的雨水,从唐家山沟、紫金山沟等5条入湖河道进入玄武湖,通过武庙闸、和平门闸等4个出水口与城市水系相连。其中,武庙闸是玄武湖主要的出水口,也是南京最早的水关,公元267年就已投用。明初,朱元璋修建城墙时重建水闸,清代更名为“武庙闸”,它对研究中国古代水利技术具有重要价值。

1998年,玄武湖启动了大规模的当代湖泊治理工程,不但进一步改善了水质,也以现代城市的需求为指引,全方位提升了防洪、排涝能力。治理过程中,通过增开城门、修建堤坝和环湖道路等规划举措,使湖滨成为市民亲水的完整公共空间。

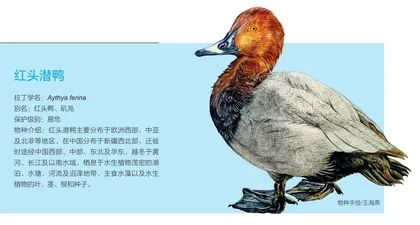

千余年来,玄武湖的治水与景观营造,形塑着整个南京城的气宇。如今,湖面烽烟已远,倒是越来越多的珍稀候鸟冲着良好的水生态不期而至。2016年,玄武湖因在蓄洪、水调节、生态保护等方面的突出功用,及参与构成南京“山水林城”的审美内涵,被评为国家水利风景区。这或许正是对一个城市湖泊更加响亮的嘉许。

(责任编辑:白玉磊 张洁)