光与像(上)

作者: 张军

我们凭借视觉感知周围世界的模样,欣赏风景,辨别方向,找准目标。然而,令人想不到的真相是,人眼所见到的一切并非真实的世界,而只是它们的“像”而已。

眼睛如何看世界

有的物体自身就能发光,我们称之为光源。像太阳、萤火虫、发光的鱼,它们在自然界本来就存在,属于自然光源;而工作的电灯泡、燃烧的煤气灶火焰,是人类加工形成的,属于人造光源。不能发光的物体,我们也能看到,是因为它们反射的光进入了人眼。

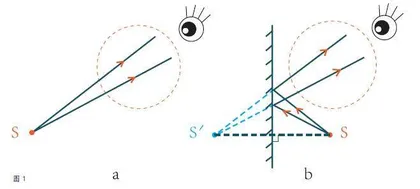

眼睛看物体遵循两个原则:一是只认进入眼睛的光线,而不问它从哪里来;二是迎着进入眼睛的光线反向找到相交点,默认这个“相交点”就是光的出处。比如S点发出的光线进入了人眼,人眼迎着光线,将光线反向延长,找到相交的S点(图1a),大脑认为光就是由S点发出的。如果S点是在平面镜前的,镜面的反射光线也会进入人眼(图1b),光线的反向延长线则交于S'点,大脑会认为光是由S'点发出的。客观上并没有S'点,但人“真实”地感受到了。这个S'点就是平面镜所成的虚像,大小与S点相等,和S点关于镜面对称(或者说成它们的连线与镜面垂直,到镜面的距离相等)。

实像与虚像的共同点是眼睛都能“看到”(其实是都有光线进入人眼),不同点是实像能呈现在光屏上,由实际光线相交而成;虚像不能呈现在光屏上,由实际光线的反向延长线“相交”而成。

所以,眼睛本身并不能区分物体、实像、虚像。我们之所以能区别它们,靠的是生活中获得的经验。

“潭清疑水浅”的奥秘

光从一种透明介质斜射入另一种透明介质时,在界面将改变传播方向,即发生折射。折射的基本规律是“哪边大,哪边大”——光在哪种介质中的传播速度大,在这种介质中,光线与法线的夹角就大。

假定水下的鱼A 发出的光线(或反射的光线)从水下斜射入空气时,在水面发生折射,折射光线会远离法线(空气中的光速大于水中的光速)。当这些光线进入人眼,人就“看到”了水下的“鱼”——A',这个A'就是折射形成的虚像。因为折射角大于入射角,所以在人的视觉中,虚像的位置被抬高了(图2)。水下的每一个物体,在水面上的人看来,位置都是抬高的,所以水看上去变“浅”了。因此,有经验的渔民用鱼叉叉鱼时,要往看到的“鱼”的下方叉。

实际上射到水面上方的光线,它们的反向延长线并不能相交于水下同一点,所以从水面上方看到的水下虚像轮廓模糊,并不清晰。

不用到河边,在家就可以体验“潭清疑水浅”。在碗底放一枚硬币,眼可以看到;然后人往后退,直到刚好看不到硬币为止。让另一名同学往碗中加水(注意:慢慢加,不要让硬币移位),水面上升到一定位置时,你又能看到“硬币”了(图3)。你应该知道,看到的其实是硬币被抬高的虚像。换成看压在玻璃板下面的字呢?同样的道理,看到的也是位置被抬高的虚像。

如果把玻璃板竖起来,透过玻璃板看远处的物体呢?看到的是物体被拉近的虚像,而不是物体本身!

同样,地球之外的物体发出的光线射向地球时,由于介质不均匀,光线经过了多次偏折才进入人眼。当我们逆着光线将反向延长线相交来寻找物体时,看到的也都是虚像。是的,你从来没有看见过真正的太阳、月亮,看到的都是它们的虚像。

归纳一下,当反射形成虚像时,反射光线的反向延长线必定经过“像”;当折射形成虚像时,折射光线的反向延长线必定经过“像”。这对我们掌握光路作图非常有用。

探究小孔成像

这里的“小”,是相对物体到小孔距离与光屏到小孔距离来说的。如果把地面当作光屏,把太阳当作物体,那么树叶间的缝隙就可以看作“小孔”。夏天,浓密的树荫下,常见到地面上有圆形光斑,就是太阳通过树叶间的缝隙在地面所成的倒立、缩小的实像(图4)。

通过示意图,很容易理解小孔成像的原理。

物体两个端点A、B发出的光,通过小孔后沿直线传播,A点发出的光照射到光屏下端,形成像A';B点发出的光照射到光屏上端,形成像B'。物体上所有点的像便组成了物体的像A'B'(图5)。这个像是实像——由实际光线相交而成的,能呈现在光屏上。光的直线传播导致像倒立。

我们在家里就可以探究小孔所成的像的大小与什么因素有关。

用大头针在黑纸上扎个孔,尽量让孔的周围保持平滑。在黑纸两侧分别放置白纸(光屏)和烛焰(物体)。关灯、拉窗帘,实验环境越暗越好。当观察到白纸上有烛焰倒立的像时,改变烛焰到小孔的距离或白纸到小孔的距离,会看到像的大小也发生变化。规律也是“哪边大,哪边大”——若烛焰到小孔的距离大于光屏到小孔的距离,则烛焰比像大;若光屏到小孔的距离大于烛焰到小孔的距离,则像比烛焰大。当然,像的大小与物体的大小也有关系。

(责任编辑:白玉磊)